圧接は、金属を溶かさずに強い圧力と熱で接合する「固相接合」の一種です。母材への熱影響を抑えつつ高強度な継手を得られ、異種金属にも対応できるため、自動車・鉄筋・電子部品など多分野で活用されています。

圧接には多くの種類があり、融接や機械的接合との使い分けに迷うケースもあります。本記事では、圧接の基本原理から7つの代表的な工法、メリット・デメリット、実務に役立つ選定ポイントまでを解説します。

目次

圧接とは

圧接は、金属などの材料を機械的な圧力と、必要に応じて加える熱によって接合する加工法です。母材を溶かさずに固体のまま原子レベルで結合させるため「固相接合」とも呼ばれます。ここでは、圧接の基本原理と、一般的な溶接である「融接」との違いについて見ていきましょう。

圧接の基本原理(溶融を伴わない固相接合)

圧接の基本原理は、接合したい材料同士の面に強い圧力をかけ、塑性変形(固体が外力で変形し、力を取り去っても元に戻らない性質)させながら密着させることにあります。摩擦熱や抵抗熱で加熱することもありますが、母材を溶かすほどの高温にはなりません。

加圧により酸化膜や汚れなどの不純物が除去され、清浄な金属面が露出します。原子レベルで近接した金属同士が、互いの原子間力によって強く引き合い、一体化することで接合が完了します。

融接(溶接)との違い

圧接と、アーク溶接やレーザー溶接に代表される融接(溶融溶接)との違いは、「母材を溶かすか、溶かさないか」という点にあります。

融接は、強力な熱エネルギーで母材を一度溶かして「溶融池」を形成し、それが冷えて凝固することで接合します。一方で、圧接は前述のとおり、固体のまま圧力で接合する固相接合です。

融接では熱影響部(HAZ)が生じ、歪みや材質硬化が起こりやすいのに対し、圧接は熱影響を最小限に抑えられます。また、融接は溶加材を使用するのに対し、圧接は母材同士で接合するため、融点の異なる金属同士の接合も可能です。

ただし、融接は多様な形状に対応できるのに対し、圧接は適用形状が限定的で専用設備が必要になるなど、それぞれに一長一短があります。

圧接の代表的な種類と特徴

圧接には様々な工法があり、接合する材料や形状、用途によって使い分けられています。ここでは代表的な7種類の圧接方法とその特徴・用途について解説します。

ガス圧接(鉄筋継手など建設現場での利用)

ガス圧接は、アセチレンガスと酸素による燃焼炎を利用して接合部を加熱し、油圧などで軸方向に強い圧力を加えて接合する方法です。接合する部材の端面同士を突き合わせた状態で周囲から加熱し、材料表面がわずかに溶け始めるタイミングで加圧することで、軟化した端面を押しつぶすように圧着します。このとき、接合面の不純物や酸化膜は外部に排出され、内部で清浄な金属面が一体化します。

シンプルな装置で現場施工ができるため、鉄筋コンクリート構造物の継手に広く使われています。ただし、高温の炎を扱うため、施工には専門の国家資格が必要です。

摩擦圧接(異種金属や回転体の接合)

摩擦圧接は、一方の部材を高速で回転させ、もう一方の部材に強く押し付けることで発生する摩擦熱を利用する接合方法です。接触面が摩擦熱で十分に軟化したら回転を停止し、さらに高い圧力(アップセット圧)をかけて鍛えながら接合を完了させます。外部熱源を必要とせず、エネルギー効率が良くクリーンな点が特徴です。

融点が異なる金属同士の接合にも適しており、例えば自動車エンジンのバルブ(耐熱鋼と普通鋼)やドライブシャフトなど、異なる材質の部品を高強度に接合する用途で広く活用されています。少なくとも一方が回転可能な円柱やパイプなど、回転対称形状の部品に限定されます。

抵抗溶接(スポット溶接・シーム溶接)

抵抗溶接は、材料に電流を流した際に発生する電気抵抗(ジュール熱)と加圧力を利用した圧接法です。代表的なスポット溶接では、重ね合わせた2枚以上の薄板を銅合金製の電極で強く挟み込み、瞬時に大電流を流します。すると、板同士の接触面が持つ電気抵抗によって局部的に材料が加熱・溶融し、同時に加圧力で押し付けられてナゲットと呼ばれる溶融凝固部が形成され、点状に接合されます。

溶接時間が短く自動化しやすいため、自動車や家電など薄板製品の量産に欠かせない技術です。

拡散接合(真空環境での精密接合)

拡散接合は、真空または不活性ガス雰囲気中で、接合する部材同士を密着させ、母材の融点以下の温度で比較的高温・高圧を長時間保持することで、原子の拡散を利用して接合する方法です。原子が互いの結晶格子内に移動し一体化するため、接合界面に不純物がなく、極めて高品質で精密な接合が実現します。

チタン合金とステンレス鋼のような、融接では困難な異種金属の組み合わせにも適用可能です。加工時間は長いものの、歪みが少なく高精度な接合が得られるため、航空宇宙分野の耐熱部品や、電子部品・MEMS(微小電気機械システム)の真空パッケージ封止などに用いられます。

超音波圧接(ワイヤーハーネスや電池部材)

超音波圧接は、部材を重ね合わせて静的な圧力を加えながら、接合面に平行に高周波な超音波振動を与えて接合する方法です。強力な振動エネルギーにより、接合界面の酸化膜や汚れが微細に破壊・除去されると同時に、局所的な摩擦熱で材料が軟化し、原子レベルで結合します。

母材全体を加熱しないため、熱影響が非常に小さく、銅とアルミといった異種金属の接合にも適しています。薄い箔や細い線の接合を得意とし、主に自動車のワイヤーハーネス(電線束)の接続や、リチウムイオン電池の電極(集電箔)とタブ端子の接合に不可欠な技術となっています。

爆発圧接(クラッド材製造や大面積接合)

爆発圧接(爆着とも呼ばれる)は、火薬の爆発エネルギーを利用して金属板を高速で衝突させ、衝撃圧力によって接合するダイナミックな固相接合法です。

一方の金属板(母材)の上に、もう一方の金属板(合材)をわずかな隙間を空けて配置し、合材の上に爆薬を設置します。起爆すると、衝撃波によって合材が母材に高速で衝突し、界面の金属表面が塑性流動を起こして一体化します。

融点や熱膨張率の差に関係なく接合可能です。融接が困難な金属同士の組み合わせに適しており、主に耐食合金と鋼を貼り合わせたクラッド鋼板の製造に用いられます。

冷間圧接(常温圧接:加熱を伴わず塑性変形で接合)

冷間圧接は、熱を一切用いず、常温環境下で被接合材に極めて強い圧力を加え、材料の塑性変形のみで接合する方法です。圧力を加えることで接合界面の酸化膜が破壊され、露出した清浄な金属面同士が原子間力で結合します。熱による特性変化がなく、エネルギー効率にも優れています。

延性に優れた軟質金属に適しており、例えば銅線とアルミニウム線といった異種電線の接続に広く利用されています。一方で、鉄やチタンなどの硬い金属や、十分な塑性変形が起こりにくい材料には適用が困難です。施工には、表面の入念な前処理が品質を左右します。

圧接のメリット

ここからは、圧接のメリットについて見ていきましょう。

母材特性を保持できる(低熱影響・高強度)

圧接の最大のメリットは、母材を溶融させないため、接合部周辺への熱影響が小さく、材料本来の金属組織や機械的性質をほとんど損なわない点です。熱による歪みや強度低下が起こりにくく、接合後も高い強度と精度を維持できます。

摩擦圧接や爆発圧接では、接合部の引張強度が母材強度を上回る場合もあります。また、熱変形が少ないため、後工程での歪み取りや追加の機械加工を削減可能です。製品全体の品質向上とコストダウンにつながります。

異種金属接合が可能(材料設計の自由度向上)

圧接は、融点や熱膨張率が異なる金属同士の接合を得意とする点もメリットです。融接では、溶融時に脆い金属間化合物を生成するなどの問題で困難な組み合わせも、固相接合である圧接なら実現可能です。

アルミと鋼、銅とチタンなど、異材の長所を組み合わせた複合部材が作れます。製品設計の自由度が飛躍的に向上し、軽量化や高性能化など現代のニーズに応える材料設計が実現します。

クリーンで安全な作業環境(スパッタ・ヒュームが少ない)

圧接は、アーク溶接などで問題となるスパッタ(火花の飛散)やヒューム(有害な溶接煙)の発生が総じて少ないため、作業環境への負荷が小さいというメリットがあります。溶加材やフラックスを使用しない工法が多いため、スラグなどの副生成物も発生しません。

作業者の健康被害や火災のリスクを大幅に低減でき、クリーンで安全な作業環境を実現しやすくなります。一部、ガス圧接での火気管理や爆発圧接での厳重な安全対策は必要ですが、多くの圧接法は環境負荷の少ない「静かな溶接」と言えるでしょう。

自動化・量産化に適している(再現性・品質安定)

圧接は、圧力、時間、電流などの加工条件を数値で精密に制御できるため、自動化との親和性が高い技術です。一度最適な条件を設定すれば、機械が忠実に再現し、品質のばらつきが少ない安定した接合を繰り返し実施可能です。

抵抗溶接や摩擦圧接では、ロボットや専用機による自動ラインが構築され、自動車産業などで大量生産を支えています。人の熟練技能への依存度が低いため、ヒューマンエラーを減らし、高い再現性と安定した品質を両立できる点は、現代の製造業において大きな強みです。

圧接のデメリット

圧接には導入時に考慮すべき課題もあります。

専用設備が必要(導入コスト・装置制約)

圧接を行うには、各工法に特化した専用の設備・機械が必要となり、初期投資が高額になりがちです。例えば、摩擦圧接には高速回転と高圧を両立する大型の圧接機が、抵抗溶接には大電流を供給する電源と加圧機構を備えた溶接ガンが、超音波圧接には高周波の発振器が必要です。

これらの設備は高価であることに加え、設置には広いスペースや大容量の電源といったインフラ面の整備も求められます。特に中小企業では導入ハードルが高くなります。

適用形状や条件に制約がある(回転体・板厚・材質)

圧接は万能ではなく、工法ごとに適用できる材料の形状、材質、サイズに制約があります。例えば、摩擦圧接は一方が回転可能な円形断面の部材に、スポット溶接は重ね合わせた薄板の接合にほぼ限定されます。スポット溶接では接合可能な板厚に上限があり、冷間圧接は延性の高い軟質金属にしか適用できません。

各工法には得意・不得意な条件が存在するため、接合したい部品の仕様がその工法の制約に合致するか、設計段階で慎重に検討する必要があります。

品質管理・非破壊検査が難しい(内部欠陥の検出)

圧接は、外観が滑らかで美しく仕上がる反面、接合が不完全であってもそれが見た目では判断しづらいという難点があります。接合界面が内部に隠れてしまうため、中心部に未接合部や微小な空隙(ボイド)といった欠陥が残っていても、外観検査だけでは発見できません。

品質を保証するには、超音波探傷検査(UT)やX線透過検査(RT)といった非破壊検査(NDT)が不可欠です。条件管理が不適切だと大量の不良品を生産してしまうリスクもあり、厳格な工程管理と検査体制の構築が求められます。

安全管理・作業資格などの運用コスト

圧接の中には、ガス圧接の可燃性ガスや爆発圧接の火薬など、危険物を扱う工法もあり、厳重な安全管理が求められます。また、日本では鉄筋のガス圧接作業には国家資格が必要であり、有資格者しか施工できません。資格の取得や定期的な技能講習の受講には費用と時間がかかります。

さらに、回転機械の巻き込み防止や感電防止、安全教育や保護具の整備にもコストがかかります。導入時には、設備投資だけでなく、こうした運用面のコストも考慮に入れなければなりません。

圧接の用途と活用分野

圧接技術は多くの産業で活用されています。主な用途を分野別に紹介します。

自動車・産業機械分野(スポット溶接・摩擦圧接による部品製造)

自動車産業は圧接技術が最も活用される分野のひとつです。車体の組み立てには、数千点もの抵抗スポット溶接が溶接ロボットにより自動で行われ、軽量かつ高剛性なモノコックボディを形成しています。

また、エンジンバルブやドライブシャフトといった部品の製造では、異なる金属を接合できる摩擦圧接が活躍し、性能向上とコストダウンを両立させています。近年では、電気自動車(EV)のリチウムイオン電池内部で、銅とアルミの電極を接合するために超音波圧接が重要な役割を担っています。

航空・宇宙・エネルギー分野(耐熱部材・クラッド材)

最高の信頼性が求められる航空・宇宙・エネルギー分野でも、圧接は重要な技術です。航空機の胴体パネルやロケットの燃料タンクには、高品質な長尺溶接が可能な摩擦攪拌接合(FSW)が採用され、軽量化と高強度化に貢献しています。

エネルギー分野では、化学プラントや発電所の熱交換器などに、耐食金属と鋼材を貼り合わせた爆発圧接によるクラッド鋼板が広く使われ、異なる材料の長所を兼ね備えた高機能部材を実現しています。

電気・電子・精密分野(リチウム電池・MEMS部品)

電気・電子分野では、特に微細で熱に弱い部品の接合で真価を発揮する技術です。リチウムイオン電池の製造において、薄いアルミ箔や銅箔の電極とタブ端子を接合する工程では、熱影響が極めて少ない超音波圧接が不可欠です。

電池セルにダメージを与えずに、導電性に優れた信頼性の高い接合が実現します。また、MEMSや半導体デバイスの製造では、拡散接合が用いられ、真空環境下でクリーンかつ精密な封止(パッケージング)を可能にしています。

圧接と他工法の比較

圧接技術の特徴をより深く理解するためには、他の主要な接合方法との比較が不可欠です。ここでは、一般的な溶接である「融接」と、リベットやボルトを用いる「機械的接合」との違いについて見ていきましょう。

圧接 vs 融接(溶接)の違い

圧接と融接の根本的な違いは、母材を溶かすか否かにあります。融接は材料を一度溶融させて接合するため、熱影響による歪みや材質変化のリスクがありますが、多様な形状に対応できる汎用性の高さが強みです。

一方、圧接は固相のまま接合するため、熱影響が少なく母材強度を維持しやすい点が特徴です。設備は融接の方が安価で手軽ですが、自動化による高品質な量産には圧接が優れています。

「一品物や多品種の現場作業」には融接、「繰り返し生産される量産品の高品質接合」には圧接が向いていると言えます。

圧接 vs 機械的接合(リベット・ボルト接合など)

圧接と機械的接合は、永久接合か分解可能かという点で大きく異なります。ボルトやリベットを用いる機械的接合は、分解・再組立が可能でメンテナンス性に優れる点が最大のメリットです。ただし、締結部品による重量増加や、穴あけによる母材断面の欠損が弱点です。

対照的に、圧接は母材同士を直接一体化させるため、軽量・高剛性で気密性にも優れた継手を実現します。「分解・保守」が前提の構造には機械的接合、「軽量化や高い密閉性」が求められる構造には圧接、という使い分けが基本となります。

工法ごとの比較表(概要)

これまでの比較をまとめると、各工法の特徴は以下の表のようになります。

| 比較項目 | 圧接(加圧溶接) | 融接(溶融溶接) | 機械的接合(ボルト等) |

| 特徴 | 溶融せず固相接合。異材接合に優れる | 溶融凝固による接合。形状自由度が高い | 分解・再利用可能。穴あけが必要 |

| 設備コスト | 高(専用機・電源が必要) | 中(汎用溶接機で施工可) | 低(工具・締結部品のみ) |

| 継手強度 | 極めて高い(母材同等も可能) | 高い(ただし熱影響部に注意) | 中(締結部数に依存) |

| 自動化適性 | 非常に高い | 中(ロボット化も可能) | 中(自動組立ラインで対応可) |

圧接は初期投資が高いものの、母材同等の強度と優れた量産性を両立できるのが強みです。融接は汎用性が高く多様な形状に対応可能で、機械的接合は低コストで導入でき分解も可能です。

設計者は、製品に求められる強度、生産数量、コスト、そして形状の自由度といった要件を総合的に評価し、最適な接合方法を選定する必要があります。

圧接加工の注意点と設計・選定のポイント

圧接技術を最大限に活用し、信頼性の高い製品を製造するためには、設計・製造段階で押さえておくべき重要なポイントがあります。ここでは、圧接加工の注意点と設計・選定のポイントについて解説します。

接合面の前処理・清浄度管理

圧接は原子レベルでの結合であるため、接合面の状態が品質に直接影響します。表面に油分、錆、酸化膜などが残存していると、原子間の接触を阻害し、接合不良(強度低下や未接合)を起こしかねません。

圧接を行う直前には、ワイヤーブラシや研磨による物理的除去や、溶剤を用いた脱脂洗浄といった入念な前処理が不可欠です。「接合面は触らない・汚さない・酸化させない」という三原則を徹底し、常に清浄な状態を保つことが高品質な接合の基本です。

材料・形状に応じた工法選定

一口に圧接と言っても工法は多様であり、接合したい部品の材料や形状に最適な工法の選択が成功の鍵です。例えば、円形の棒材なら摩擦圧接、薄い板金の重ね合わせなら抵抗スポット溶接、大面積の異材接合なら爆発圧接というように、それぞれの得意分野を見極める必要があります。

また、生産数量やコスト計画も重要な判断基準です。少量生産であれば外注(専門業者への依頼)を、大量生産であれば自社での設備導入を検討するなど、事業計画に合わせた選択が求められます。

工程条件の最適化と品質管理

圧接の品質は、温度・圧力・時間という3つの主要な工程条件のバランスによって決まります。これらの条件が不適切だと、圧力が低すぎて接合が不完全になったり、逆に高すぎて材料が過剰に変形したりといった不具合が生じかねません。

量産前に試作し、引張試験や断面観察で最適条件を確認することが重要です。一度最適条件を確立すれば、機械がそれを再現するため、安定した品質を維持できます。

品質確認と非破壊検査の必要性

圧接は内部に欠陥があっても外観からは判別が困難なため、品質保証体制の構築が重要です。試作段階では、実際に製品を切断して接合状態を確認する破壊検査が有効ですが、量産品に対しては適用できません。

量産では、超音波やX線などの非破壊検査を抜き取りまたは全数で行い、内部品質を監視します。圧接機の電流値や圧力値をモニタリングするプロセス監視と組み合わせることで、継続的に品質を保証する体制を整えましょう。

板金溶接加工の見積もり依頼はメビーへ

メビーの板金溶接加工サービスでは、圧接のうちスポット溶接の自動見積もりに対応しています。溶接指示をしなくてもスポット溶接箇所をメビーが自動で提案、従来の板金溶接品よりも短納期での手配が可能になります。

メビーのスポット溶接加工の仕様は、技術・操作マニュアルをご確認ください

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/swd_shape-material/32813/

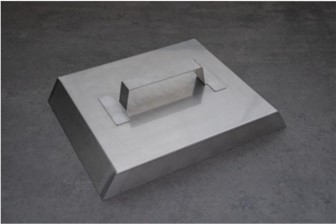

メビーでのスポット溶接の製作事例

蓋つきカバー

|

材質 | SUS304(2B) |

| 溶接種類 | 線溶接箇所:おまかせ(アークまたはレーザー) 面溶接箇所:スポット溶接 |

|

| 溶接仕上げ | 焼け取りのみ ※スポット溶接箇所は電解研磨で焼けを除去 |

|

| サイズ | 296mm×232mm×75mm 板厚1.0mm |

|

| 出荷日 | 6日目出荷 | |

| 参考価格 | 11,200円 |

※表中は2025年7月時点の情報

まとめ:圧接技術を選定・活用するために

圧接とは、金属などの材料を溶かさずに、強い圧力と必要に応じた熱で原子レベルで結合させる「固相接合」技術です。熱影響が少なく高強度な継手が得られ、融接では困難な異種金属の接合にも適しているのが大きな特徴です。

ガス圧接や抵抗溶接、摩擦圧接などがあり、自動車・電子部品・鉄筋接続などに活用されています。ただし、工法ごとに専用設備や適用形状の制約があるため、融接や機械的接合との違いを理解し、製品の要件に応じて適切に選定・活用することが重要です。

本記事の内容を参考に、圧接技術を適切に取り入れましょう。