アルマイト(陽極酸化処理)とは、アルミニウムの表面を保護するために行われる表面処理です。工業的に使用されるアルミ製品のほとんどに使用されているといっても過言ではないほど、一般的に行われています。今回はアルマイトの特徴やメリット、デメリットについて解説していきます。

目次

アルマイト(陽極酸化処理)とは?

アルミニウムは錆びにくい金属と言われがちですが、実はイオン化傾向が高く、水や酸素とも反応しやすい性質があります。ただし、空気中の酸素と結合してできるアルミナ(酸化アルミニウム)の薄膜が内部を腐食から守っているため、錆びにくいと認識されているのです。

アルミナは化学的に安定しており、酸素はもちろん液体や酸にも強く、それ以上の反応を起こしません。アルミナの皮膜は特別な処理を行わなくてもアルミニウムの表面に形成され、内部を腐食から保護します。アルミニウムが錆びにくいと思われているのはこのためです。

ただし、アルミナの皮膜は厚みが2nmであるため、物理的な刺激により簡単に内部が露出してしまいます。この厚みをさらに厚くして、耐食性と耐摩耗性を向上させる方法のひとつがアルマイトです。

そこで、人工的に厚い酸化皮膜をつくる技術が「アルマイト(陽極酸化処理)」です。アルミニウムを陽極として電解液中で電気分解し、表面に頑丈な酸化皮膜を形成します。

アルマイト(陽極酸化処理)の特徴

アルマイト処理を行うと表面に厚いアルミナの酸化被膜が形成され、アルミニウムが不動態となります。不動態とは金属の表面に酸化被膜(薄膜)が形成され、内部の金属が酸や溶液、酸化などから保護されている状態を指します。

硫酸やクロム酸のほか、リン酸やシュウ酸などの酸性水溶液中にアルミニウムをひたし、アルミニウムを陽極(アノード)側にして電気分解をすると、陽極酸化により、アルミニウムの表面に酸化皮膜が発生します。このような処理をアルマイト処理と呼びます。陽極酸化処理という呼び方もあります。

アルマイトによって生じた酸化皮膜は、5~70μmの厚さがあり、6角形のセルの中心に細孔が開いたものが規則的に並んだ、まるで蜂の巣のような構造をしています。

またアルマイトの特徴として、皮膜の成長が母材の表面から外側に向けて進む部分と母材の表面から内側に向かい、浸透するように進む部分があることが挙げられます。そのためアルマイト後の部品を再度アルマイトする際には一度アルマイトを剥がさなければならないため、母材の厚みが減少し、肉痩せしてしまいます。さらに皮膜が外側に進むため、製品の外形寸法が変化します。例えば標準的な白アルマイトの場合、膜厚がおよそ10μmであるため、アルマイト面の外形は5μm程度外に膨らむと考えていいでしょう。

貫通していないねじ穴などの袋穴では、事前に脱脂処理を行っても穴の中に切削油が残ることがあり、アルマイト中にそれらの溶液が噴き出すケースもあるので注意が必要です。

アルマイトの種類

アルマイトは色や仕上げによっていくつかの種類に分けられます。そのうち代表的な3つを紹介します。

白アルマイト

白アルマイトは、無色透明のアルマイト処理のことを指します。実際には白色に着色されるわけではなく、アルミニウム素材本来の色味に近い状態で仕上がります。一般的に膜厚は6〜10μmと比較的薄く、寸法精度が要求される部品に適しています。

白アルマイトの特徴として、表面硬度の向上や耐摩耗性の改善、高い熱伝導性などが挙げられます。自動車やバイクのエンジン部品、スポーツ用具、家庭用品など、幅広い用途で使用されています。

黒アルマイト

アルマイトはさまざまな色に染色可能です。なかでも黒色の染料や顔料を使用して着色したものを黒アルマイトと呼びます。カラーアルマイト処理の一種として行われ、膜厚は15〜30μm程度になります。

高い美観性と光沢感が黒アルマイトの特徴です。製品に高級感を出したい場合や、光学機器など低反射性が求められる部品に適しています。素材の加工状態や材質により、仕上がりの色味やつやの程度を調整することも可能です。黒アルマイトは特に装飾部品や光学機器に多く使用されています。

アルマイト(つや消し)

つや消しアルマイトは、アルミニウム素材の表面に凹凸を付けてから通常のアルマイト処理を施す方法です。主に二つの方法があり、一つはブラスト処理を用いる方法、もう一つは化学梨地処理を用いる方法です。

ブラスト処理は高いつや消し効果が得られますが、ムラが発生しやすい欠点があります。化学梨地処理はパイプの内面などにも適用できる利点があるものの、つや消し効果はブラスト処理ほど高くありません。

つや消しアルマイトは光の反射を抑え、落ち着いた色合いを実現できるため、傷が目立ちにくくなります。つやありのアルマイト同様に、白だけでなくさまざまな色に染色可能です。光学部品や装飾性を重視する製品に多く使用されています。

アルマイト処理の工程

アルマイト処理は、前処理、陽極酸化処理(アルマイト処理)、後処理の3つの主要な段階に分けられます。各段階で複数の工程が行われ、高品質なアルマイト皮膜を形成します。

1. 前処理

前処理はアルミニウム表面を清浄にし、均一なアルマイト皮膜を形成する下地を作ります。

1.1 脱脂処理

最初に、アルミニウム表面の油分や汚れを除去するために、溶剤やアルカリ、酸などを用いて洗浄します。後続の処理の効果を最大化するために重要な工程です。

1.2 エッチング

次の工程はエッチングです。水酸化ナトリウム溶液などを使用して、アルミニウム表面を溶解させます。小さな傷の除去や、脱脂処理後に残った頑固な油脂分の除去が行われます。

1.3 スマット除去

エッチング後、アルミニウム表面にスマットと呼ばれる不純物が残る場合があります。これを除去するために、硝酸系のデスマット剤を使用してスマット除去を行います。

1.4 化学研磨(オプション)

必要に応じて行われる工程が化学研磨です。この工程では、化学研磨剤を用いてアルミニウム表面を平滑化し、光沢を向上させます。

2. 陽極酸化処理(アルマイト処理)

前処理が完了したアルミニウム製品は、次に陽極酸化処理(アルマイト処理)が施されます。

2.1 電解槽への投入

アルミニウム製品を治具に取り付け電解槽に投入します。電解液に使用されるのは硫酸が主流です。

2.2 電流の印加

アルミニウム製品を陽極として直流電流を流します。代表的な条件は以下のとおりです。

- 硫酸濃度: 180g/L

- 液温: 18~20℃

- 溶存アルミ: 20g/L以下

- 電流密度: 1.0~1.5A/d㎡

- 処理時間: 20~60分

この工程で、アルミニウム表面に酸化アルミニウム(Al2O3)の皮膜が形成されます。

2.3 皮膜厚さの制御

皮膜の厚さは、電流密度と処理時間によって制御されます。一般的な計算式は以下の通りです。

0.3(定数) × 電流密度(A/d㎡) × 時間(分)= 皮膜厚さ(μm)

3. 後処理

アルマイト処理後、製品の用途に応じてさまざまな後処理が行われます。

3.1 染色(オプション)

装飾目的の場合、染色工程が行われます。アルマイト皮膜の微細孔に染料を吸着させることで、さまざまな色に着色可能です。

3.2 封孔処理

最後に行うのが封孔処理です。この工程では、アルマイト皮膜の微細孔を封じ、耐食性や耐候性を向上させます。一般的には、沸騰水や酢酸ニッケルなどの溶液を用いて処理を行います。

メビーのアルマイト処理事例

メビーのアルマイト処理事例を紹介します。

事例1:メビーのアルマイト処理(白、黒、黒つや消し)

メビーでは、A5052やA5056などのアルミニウム材を選択された場合に、アルマイト表面処理をお選びいただけます。また、切削加工では、小径公差穴を含むモデルについても、アルマイト処理の自動見積もりが可能です。

加工事例は以下のとおりです。

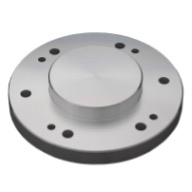

| 材質 | A5052 (アルマイト白) |

A5052 (小径公差穴×アルマイト黒) |

A5056 (アルマイト白) |

| サイズ | W250mm×D17.6mm×H142mm | W150mm×D130mm×H20mm Φ3 H7設定 | Φ150×L30 |

| 板厚 | 1.6mm | – | |

| 出荷日 | 8日目~ | 8日目~ | 8日目~ |

| 参考価格 | 9,107円 | 25,096円 | 16,438円 |

| 画像 |  |

|

|

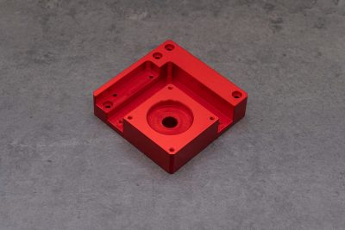

事例2:【切削角物】赤アルマイト・金アルマイト処理品

メビーでは切削角物の赤アルマイト・金アルマイト処理の自動見積もりサービスを提供しています。即時に価格と納期の確認が可能です。

両処理とも、A2017、A5052、A6061、A7075の材質に対応しており、標準出荷日は8日目、納期割引サービスの適応で20日目出荷を選択すれば費用を抑えることが可能です。

加工事例は下記のとおりです。

| 表面処理 | 赤アルマイト | 金アルマイト |

| 標準出荷日 | 8日目~ | 8日目~ |

| 標準価格 | 13,149円 | 13,498円 |

| 納期割引サービス出荷日 | 20日目 | 20日目 |

| 納期割引サービス価格 | 9,204円 | 9,450円 |

| 画像 |  |

|

詳細は下記よりご確認ください。

【切削角物】赤アルマイト・金アルマイト処理品の自動見積もりが可能に!

アルマイトのメリット

アルマイトには、アルミニウムの腐食を防ぐ以外にもさまざまなメリットがあります。

剥離しない

アルマイトは母材を侵食しながら成長し、一体化します。そのためメッキや塗装と異なり、剥がれる心配がありません。

耐食性が高く、変色や腐食に強い

アルマイトの主成分であるアルミナ(Al2O3)は化学的に安定しており、他の化学物質と反応しにくい性質を持っています。また、酸化皮膜上に形成された微細孔を封孔処理することで、さらに高い耐食性を持たせることが可能です。これにより変色や腐食しにくくなります。

酸化皮膜は非常に硬く、耐摩耗性が高い

アルミニウムそのものは、どちらかといえば柔らかく、加工や変形しやすい金属です。表面の硬さもHv20~150程度しかありません。しかし酸化アルミニウムはとても硬い物質なため、アルマイトを施したアルミニウムはHv200~600程度まで表面硬さが上がります。そのため、特に耐摩耗性が向上するというメリットがあります。

特に膜厚が20μmを超えるような硬質アルマイトは、硬さもHv400以上あり、表面の硬さはステンレスを上回ることも可能です。そのためシャフトのような摺動部品にも使用されます。

さまざまな色に着色可能で見栄えが良い

前述のように、アルマイトによって形成された皮膜には規則的に並んだ微細孔があります。ここに染料を吸着させ、さまざまな色合いに着色できるのも、アルマイトのメリットの一つです。アルマイトの着色は、電解処理後、微細孔の封孔処理を行う前に着色料を溶かした溶液の中に部品を浸して行います。これにより、塗装とは違う、金属光沢のある美しい表面を得られるのが特徴です。またアルマイトそのものが硬いため、美しさが損なわれにくいのも特徴です。そのため建物の外構や機械の外装など、美観が求められる部位にも、アルマイト製品が多く利用されています。

絶縁性が高く、電気を流さない

アルマイトによって形成された酸化アルミニウムの膜は電気を通しません。アルミニウム自体は高い導電性を持ちますが、アルマイト処理を行うことで、絶縁が可能です。

逆に導電性を持たせたい場合には、切削などによってアルマイトを取り除いて母材を露出させる場合もあります。

熱伝導率が低いが放熱性は高い

アルマイトは熱伝導率も低く、遮熱性をもちます。その一方で、遠赤外線などの放射性は高く、放熱性が高いという特徴があります。そのためアルマイトを施したアルミ部品はヒートシンクなどの放熱用部品としても多く用いられます。

アルマイトのデメリット

アルマイトにはさまざまなメリットがありますが、その一方でデメリットや、それに伴う注意点などもあります。

柔軟性に乏しく脆い

アルマイトは非常に硬い皮膜です。そのため、アルマイトそのものは柔軟性が乏しく、脆いというデメリットがあります。アルマイト処理後に穴開け加工や曲げ加工を行うと、皮膜にクラックが生じたり、クラックを起点にアルマイトが剥がれたりしてしまう場合があります。

アルマイトを施す前に加工を終えておくのが理想的ではありますが、アルマイト済み材料を購入し、加工する場合にはアルマイトの破損に注意しましょう。

耐熱性が低い

アルマイトは脆いため、母材の変形や膨張収縮に弱いのもデメリットです。特に母材であるアルミニウムは熱膨張しやすい素材であるため、100℃を超える環境では、アルマイトにひびや剥がれが発生する可能性があります。アルマイト自体は安定した丈夫な皮膜ですが、母材であるアルミニウムの性質による影響は避けられません。温度が高くなる場所や、温度変化の大きい場所での使用には向かないため注意が必要です。

アルマイトの主な用途

アルマイトはさまざまな場所で使用されています。代表的なのは具体例をいくつか挙げてみましょう。

弁当箱、やかん、鍋などの台所用品

軽いアルミニウムを腐食しにくく、傷に強く仕上げるアルマイトは、水の使用が多い台所周りの用品にもぴったりです。昔ながらのアルミの弁当箱ややかん、鍋などにはアルマイトが施されています。

スマートフォンなどの家電部品

美しい外観を持ち、傷つきにくいアルマイトは、家電製品の部品にも多く使われます。加飾性の高いアルマイトは、家電製品の付加価値を高めるためにも多く使用されています。

窓のサッシなどの建材

耐食性が高く、加飾性の高いアルマイトは、建材にも多く使用されます。カーポートの柱や金属製のポスト、窓のサッシなど、建物の周りでもアルマイト製品を多く見つけられます。

電車、航空機などの内装部品

輸送機器では燃費向上や省エネのために軽量化が求められています。そのためアルミ部品をアルマイトした製品が多く使われます。

アルミホイールなどの自動車部品

腐食に強く、耐摩耗性の高いアルマイト製品は自動車の足回りにもぴったりです。

光学部品

アルマイトは加飾性が高く、さまざまな色で染色できるのがメリットです。光学部品の周りには、光を反射しにくい黒アルマイトが施された部品が使用されます。

半導体部品

アルマイト製品は高い絶縁性と高い放熱性を持っています。そのため電子機器における半導体周囲の部品にもアルマイトされた製品が多く使用されています。

LEDなどの照明機器

照明器具は、電気製品の中でも特に高い意匠性が求められやすい製品です。アルマイトを施された製品は、高い加飾性だけでなく、放熱性もあることから、照明機器にも使われます。

医療機器

医療機器のように衛生が求められる機器は、傷に強くなければいけません。傷の部分に汚れが溜まり、衛生さを損なう原因になるからです。アルマイト製品は軽く、傷に強く、腐食しにくいため、衛生が求められる場面にも適しています。

ネームプレートや化粧板

化粧板など、顧客からさまざまな色の需要が発生する部品にも、アルマイトは適しています。

ここに挙げたアルマイトの使用例は、ごく一部です。一般的に見られるアルミ製品のほとんどは、アルマイト処理が施されていると考えていいでしょう。

アルマイトに関するよくある質問

アルマイトに関するよくある質問をまとめました。

アルマイト処理は錆びますか

アルマイト処理されたアルミニウムは、通常の状態では錆びません。アルマイト処理により、アルミニウム表面に厚さ5〜70μmの酸化アルミニウム(Al2O3)皮膜が形成され、この皮膜は優れた耐食性を持っているためです。

この人工的に作られた酸化皮膜は、自然に形成される薄い酸化皮膜よりも遥かに厚く、耐久性が高いため、アルミニウムを効果的に保護します。

ただし、アルマイト皮膜にも限界があります。例えば、強酸性やアルカリ性の環境に長時間さらされたり、物理的な損傷を受けたりすると、皮膜が劣化または破壊され下地のアルミニウムが露出する可能性があります。100℃を超える高温環境では、アルマイト皮膜にクラックが生じる場合もあります。このような状況下では、アルミニウムの腐食が進行しかねません。

アルマイトは毒性がありますか

アルマイト処理自体には毒性はありません。アルマイト処理で形成される酸化アルミニウム(Al2O3)皮膜は化学的に安定しており、通常の使用条件下では人体に有害な物質を放出することはありません。

アルミニウムは毒性がなく、無害・無臭で衛生的な金属です。そのため、アルマイト処理されたアルミニウム製品は、食品容器や調理器具、医療機器など、人体に直接接触する製品にも広く使用されています。

適切に処理され、正しく使用されるアルマイト製品は、安全性の高い製品として広く受け入れられています。

まとめ

アルマイトとはアルミニウムに施す表面処理で、電解処理により酸化皮膜を形成するものです。アルマイトによって得られた皮膜は酸化アルミニウムを主体とした、腐食に強く、硬い皮膜であり、高い耐食性、耐摩耗性を持ちます。またアルマイトはさまざまな色に着色できるのも特徴で、加飾性が求められる部品にも多く使用されます。

一方でアルマイトは硬く脆いため、処理後の加工や母材であるアルミニウムの変形、膨張や収縮によりクラックや剥がれが発生する可能性もあるため、注意が必要です。

一般にアルミ製品にはアルマイトが施されていますし、他にも非常に多くの場所に使用されています。

メビーでは、今回ご紹介したアルマイト処理に対応しています!ぜひお試しください。

関連記事

アルマイト「黒」と「つや消し黒」の特徴と違いを理解して、部品用途にあった処理方法を使いましょう