スケルトニクス本社へ

東京・八王子市の高尾駅からバスに揺られること約10分。スケルトニクス株式会社に到着しました。いったいどんなところなんだろう、外にロボットが出迎えてくれたりして、なんて思いつつたどり着いた本社がこちら。

こ、ここ……?

会社の看板は見当たらず、なんだか「無骨な作業場」といった印象ですが、本当にここなのでしょうか。Google Mapでは間違いなさそうなのですが……、ドキドキしながら引き戸を開けてみました。

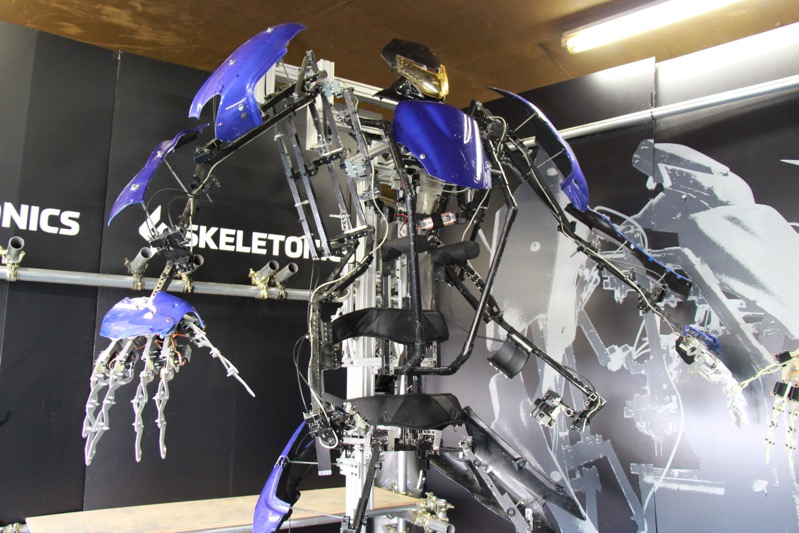

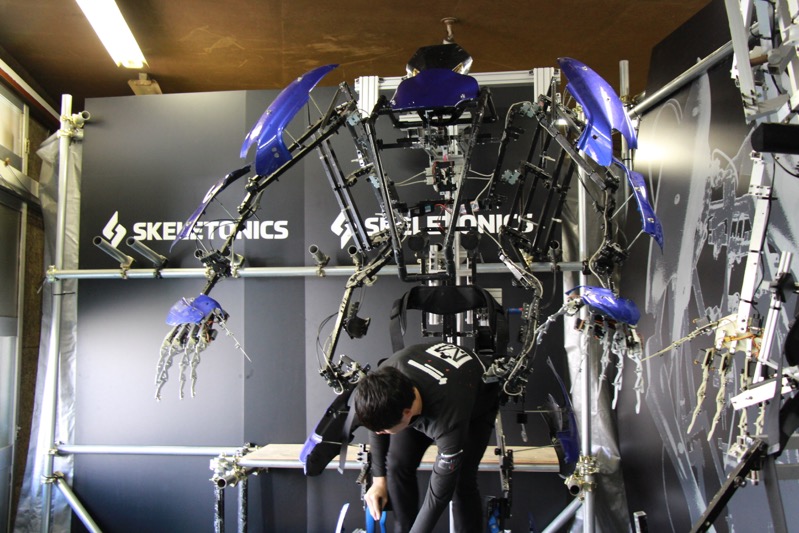

ほ、本物のロボットだ!

ドアを上げてさっそく目に飛び込んできたのは外骨格ロボットスーツ「スケルトニクス」。下から見上げるほど大きな機体は、間近で見ると迫力満点です。これに人間が搭乗して操作できるなんてまるでアニメの世界のよう…。

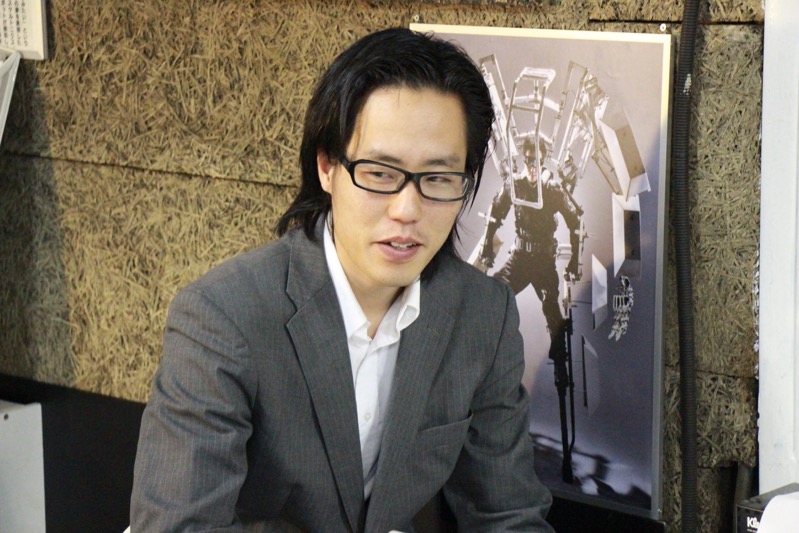

さっそく、スケルトニクス代表取締役の阿嘉倫大(あか ともひろ)さんにお話を伺いました。阿嘉さんは2008年の第21回高専ロボコンで全国優勝を果たすなど輝かしい経歴の持ち主。現在はロボット設計から開発まで、すべてを自らの手で取り組んでいるそうです。まずはロボットのデモンストレーションを見せていただけることに!

スケルトニクスの実演

メタリックブルーのABS樹脂外装を採用した機体は、スケルトニクス第5世代機。現時点での最新機体です。体長は3メートル近く、重量は40キロ。コックピットに人が乗り込み、腕から指先に至るまで、操縦者の一挙手一投足をロボットアームが滑らかに再現します。

特筆すべきは、指先部分以外は動力を使用しておらず、すべて人間の力で動作する点です。3次元閉リンク機構によってジョイントをスムーズに連携し、動きをダイレクトに反映。まさにスケルトニクスのコンセプトである「身体の拡張」を体現しています。

脚部分にはスプリングを仕込み、快適な歩行を実現しています。ちょっとバランスを取るのが難しそうですが……、実際に動かしてみてもらいました。

操縦者が腕を上げると、動きに同期してアームも同じ動作をします。天井を突き破るのかと思うほどダイナミックな動きに、その場にいた全員から歓声が上がりました。

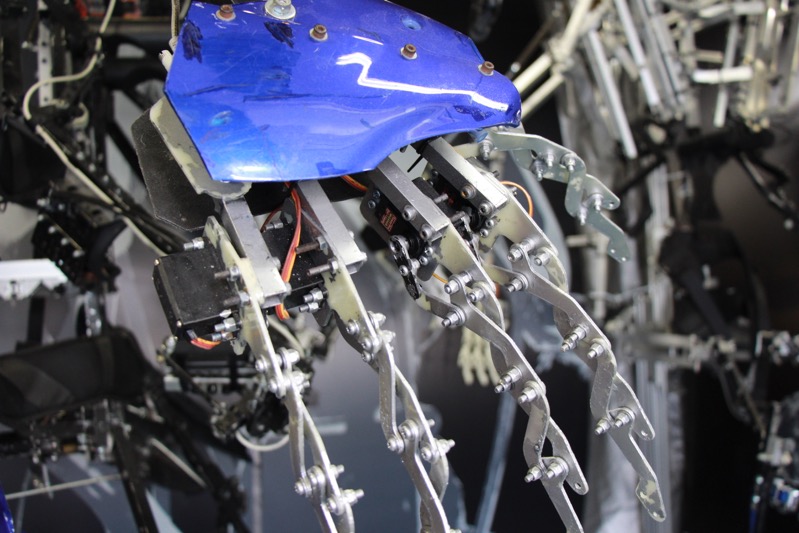

指先まで精緻に作り込まれ、巨体からは想像できないほど細やかな動きを実現しています。

手元に配されたボタンを押すことでモーターが作動し、各指先が連携して動きます。ピースサインや握手など、自由度の高い動きにも対応していました。

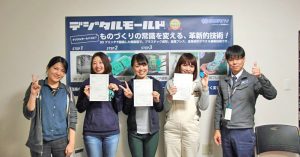

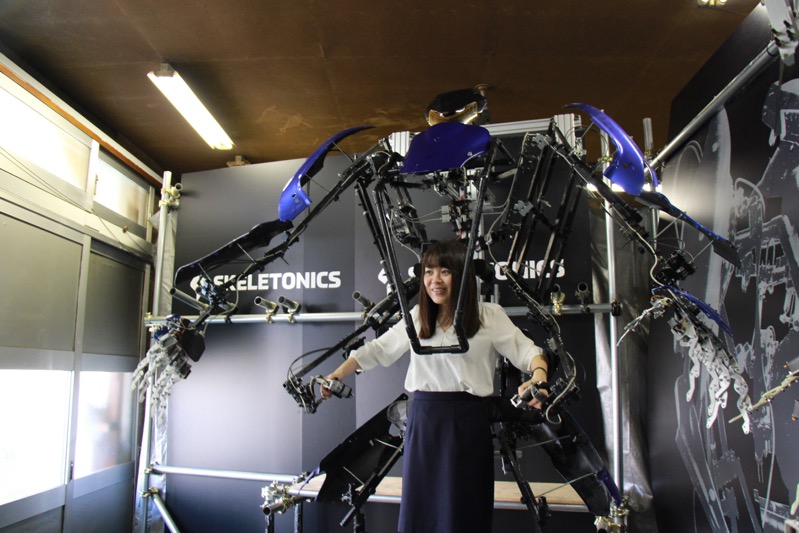

meviyスタッフも実際に搭乗体験をさせてもらいました。写真は、自分の動きがスムーズに連動する様子を体験し、思わず顔をほころばせる中島です。

続いて進藤も搭乗。女性の力でも抵抗なくスムーズに動かすことができていました。操縦に特別な技術を必要としないため、子どもでもカンタンに受け入れることができそうです。

筆者も搭乗しましたが、視点が大きく変わり、自分がロボットの一部になったような感覚を覚えました。ラグがほぼなく、まるで完全にシンクロしているように動きます。外骨格と聞いてあまりピンと来ていなかったのですが、自分の身体の外側に強力な鎧をまとったようでした。

外骨格ロボットスーツ「スケルトニクス」とは

実際に搭乗し、スケルトニクスのすごさを存分に味わったmeviyスタッフたち。スケルトニクスはどうやって生まれたのか、どのように運用されているのか、今後の展望部分についてお伺いしました。

実際に搭乗させていただきありがとうございました。まるでSFの世界に入り込んだようでした。そもそもですが、このプロジェクトはいつごろから始められたのでしょうか?

事業化して会社を立ち上げたのは2013年から、活動自体は2010年からですね。当初は沖縄で、友人たちとロボットコンテストに出る部活をやっていたんです。そこで製作していた2足歩行ロボットのノウハウを生かして、人が搭乗できる巨大ロボットができるんじゃないかというシンプルな思いつきが開発のきっかけでした。

根本的な質問になってしまいますが、どうしてロボットだったのでしょうか。ガンダムとか、そういうものに影響を受けた、とか?

今でこそロボット作品は好きですが、動機はそういうことではないですね。元々小さい頃からものづくりが好きで、高専に入ってからどっぷりのめり込みました。基本的に私は創造的な行為が好きで、その中で多種多様な要素を組み合わせたロボットが非常に魅力ある分野だったということですね。

ロボットといっても、さまざまなタイプがあります。スケルトニクスのコンセプトはどのようなものなのでしょうか。

動力を使わず、完全に人の力で動かせるロボットですね。動力を搭載しているロボットができないことを目指しています。初号機は設計や組み立てを含め、半年くらいで完成しました。今は試行錯誤を繰り返してチューンナップした第5世代です。

半年でできてしまうんですね……! 今は事業化されていますが、会社としてはどのようにスケルトニクスを運用されているのでしょうか。

現在は展示会やテーマパークでの動作実演など、エンターテインメントの領域に軸足を置いて活動しています。法人として活動する以上は、きちんマネタイズをしなければいけません。冷静に判断した上で、そこに重きを置いて研究開発を進めています。展示会の集客としてお声をかけていただくことも多いですね。2014年には紅白歌合戦に舞台演出装置として出演するなど、テレビをはじめとするメディアでの露出を増やしています。

【速報】アラブ首長国連邦ドバイ首長国首相オフィスにスケルトニクス・アライブ(ホワイトカラーエディション)を売却致しました。

期間未定で本日からドバイの首相オフィスタワーの玄関に展示されます。#石油王に巨大ロボットを売った pic.twitter.com/74qRbjf62I— スケルトニクス (@skeletonics) 2015年2月12日

2015年にはドバイ首長国連邦から依頼を受けて機体を販売し、首相のオフィスに展示されたこともありました。

海外からも声がかかるとは! この技術を生かせば、災害救助の領域でも運用できるんじゃないかと思ったのですが、いかがでしょうか。

医療介護や災害救助など、まさにそういう分野での活躍が期待されているのはわかっているのですが、技術者の視点として難しい課題もあるので、いまはまだ冷静に判断しているところですね。もし本格的にコミットするのなら、いったん外骨格ロボットは忘れてシンプルにどういう解決ができるかを考えます。だから今は、エンターテイメントの現場に真正面から答えている状態です。

スケルトニクスの開発で、もっとも苦労された点はどこでしょうか。

やはり人を載せるロボットなので、素材強度と重さのバランスに悩みました。現在はアルミ材を使っているのですが、強度を重視して部品を太くすると、総重量が上がって性能が落ちてしまいます。また、バランスだけではなく関節の自由度、見栄えやコストなど、複数のパラメーターのトレードオフをどのように整えるか。こういった事業としてのパッケージ構築も課題でした。

そこまで考えなければならないとは……。スケルトニクスの構成など、どの部分にこだわりましたか?

ぱっと見は機構に特別な部品を使っているように見えるのですが、Amazonでも買えるような汎用パーツを使用しているのがこだわりのひとつですかね。特注部品にすると、作りづらくなったり改良しづらくなったりしますから。最先端のものが、いわゆる古い技術の応用展開でできるのであれば、その方が優秀だと私は考えます。

![]()

ありがとうございます。最後に今後の展望をお伺いさせてください。

とにかくすごいロボットを作りたいという思いが根底にあります。そして、動力を使わず人の力で動かすのがスケルトニクスのコンセプトです。その上で研究開発がうまく行ったときに、社会のどういう分野に還元していくかを冷静に判断し、ロボットづくりに取り組んでいきたいと考えています。

事業としては、新しく個人向けにスケルトニクスのオーダーメイドサービスを開始するなど、販路を拡大しています。企業からは外装をカスタマイズしてキャラクターを模したり、モンスターのようないかめしい外見にしたいというニーズもあるので、それに応えられるような開発や製造ラインの構築が目下のテーマでしょうか。

まとめ

人間が搭乗して操縦できる外骨格ロボットスーツ、スケルトニクス。コンセプトをしっかり据えて進化を続け、人間がしっかり制御していく哲学を開発の根底に垣間見た気がします。

実際に操作を体験し、目の当たりにして、このような画期的なものづくりプロジェクトが国内外で動きつつあることに新鮮な驚きを覚えました。エンターテイメントロボットの分野で、スケルトニクスが世間を席巻するのもそう遠くない未来なのかもしれません。

(神田 匠/ノオト)

取材協力:スケルトニクス株式会社

https://skeletonics.com/