ハイス鋼(高速度鋼、HSS)は、高温下でも硬さを維持する「赤熱硬さ」によって、高速切削を可能にした特殊な工具鋼です。ドリルやエンドミルといった切削工具や、金型の耐摩耗部品の性能を引き出す上で重要な材料となります。ただし、優れた性能を発揮させるには、超硬合金との特性の違いや、適切な熱処理、鋼種の選定に関する知識が欠かせません。

本記事では、ハイス鋼の基本特性からメリット・デメリット、超硬合金との具体的な違い、加工時のポイントについて解説します。工具や金型部品の材料選定に関わる設計・開発担当者の方は最後までご覧ください。

目次

ハイス鋼とは?

ハイス鋼は「高速度鋼(High Speed Steel, HSS)」とも呼ばれ、高速での金属切削を可能にするために開発された特殊な工具鋼です。JIS記号ではSKHで表され、鉄にタングステン(W)やモリブデン(Mo)、クロム(Cr)といった合金元素が多量に添加されています。

日本産業規格(JIS G 4403:2015)によると、代表的なハイス鋼の化学成分は以下のとおりです。

単位%

|

鋼種記号 |

C |

Si |

Mn |

P |

S |

Cr |

Mo |

W |

V |

Co |

Cu |

|

SKH51(Mo系) |

0.80~ 0.88 |

0.45 以下 |

0.40 以下 |

0.030 以下 |

0.030 以下 |

3.80~ 4.50 |

4.70~ 5.20 |

5.90~ 6.70 |

1.70~ 2.10 |

※ |

0.25 以下 |

|

SKH55(Co系) |

0.87~ 0.95 |

0.45 以下 |

0.40 以下 |

0.030 以下 |

0.030 以下 |

3.80~ 4.50 |

4.70~ 5.20 |

5.90~ 6.70 |

1.70~ 2.10 |

4.50~ 5.00 |

0.25 以下 |

| SKH2(W系) |

0.73~ 0.83 |

0.45 以下 |

0.40 以下 |

0.030

以下 |

0.030

以下 |

3.80~

4.50 |

※ |

17.20 ~ 18.70 |

1.00~ 1.20 |

※ |

0.25

以下 |

※意図的に添加してはならない。

合金元素の添加により、高温下でも硬さが低下しにくい「赤熱硬さ」が得られます。この特性により、従来の工具鋼では刃先がすぐに摩耗してしまうような高速回転・高熱の加工環境でも、優れた切削性能を維持可能です。20世紀初頭に発明されて以来、製造業の生産性向上に貢献してきた重要な材料です。

ハイス鋼の特性

ハイス鋼が工具材料として優れる理由は、特有の性質にあります。ここでは機械的特性と物理・化学的特性に分けて、強さの秘密を解説します。

機械的特性(硬度・靭性・耐摩耗性など)

ハイス鋼の機械的特性は、高い硬度と優れた靭性を両立している点にあります。このバランスにより、超硬合金のような硬いが脆い材料とは異なり、鋭い切れ味と欠けにくさを兼ね備えているためです。

JIS G 4403では、焼入れ・焼戻し後の硬さの基準が定められています。代表例は以下のとおりです。

|

鋼種記号 |

焼入れ(℃) |

焼戻し(℃) |

焼入焼戻し硬さ(HV) |

|

SKH51 |

1220 油冷 |

560 空冷 |

800 |

|

SKH55 |

1210 油冷 | 560 空冷 | 800 |

|

SKH2 |

1260 油冷 | 560 空冷 | 772 |

実際に、熱処理後の硬度は高く、高い耐摩耗性を示しながらも、断続切削のような衝撃が加わる加工でも刃先が欠けにくく、安定した性能を発揮します。ハイス鋼は、単に硬いだけでなく「硬くて粘り強い」という信頼性の高さが最大の強みであり、多くの工具で採用される理由となっています。

物理・化学的特性(耐熱性・赤熱硬さ・焼戻し耐性など)

代表的なハイス鋼であるSKH51の主な物理的性質は以下のとおりです。

|

比重 |

熱膨張係数 |

縦弾性係数(ヤング率) |

|

|

8.2 |

10.1×10−6/℃ |

218540 N/mm2 |

22300 Kgf/mm2 |

ハイス鋼を象徴する物理的特性は、高温下でも硬さを維持する「赤熱硬さ」です。タングステンやモリブデンなどの合金元素の働きにより、切削時に刃先が600℃近くまで熱くなっても、急激に軟化することはありません。

従来の工具鋼がすぐに摩耗してしまうような高速切削でも、ハイス鋼は切れ味を保ち続けます。この優れた耐熱性は、500℃以上で行う特殊な焼戻し処理(二次硬化)によって引き出されます。

化学的特性としては、約4%含まれるクロム(Cr)の効果により、一定の耐食性と耐酸化性を持ちます。ステンレス鋼ほどではありませんが、錆の発生を抑制し、高温での酸化を防ぐ働きがあります。

ハイス鋼のメリット

高温下でも硬さを維持する(優れた赤熱硬さ)

ハイス鋼最大のメリットは、高温下でも硬さを維持できる「赤熱硬さ」です。切削時に刃先が摩擦熱で高温になっても、材料がすぐに軟化せず切れ味を保てるためです。

ステンレス鋼のような難削材の加工では刃先温度が上昇しやすいですが、ハイス鋼製のドリルは摩耗の進行が緩やかで、安定した加工が可能です。「熱に強い」という特性が、工具の長寿命化と加工品質の安定に大きく貢献します。

靭性と耐摩耗性のバランスが良い

ハイス鋼は、高い硬度と優れた靭性(粘り強さ)を両立している点が大きなメリットです。超硬合金のように極端に硬い材料は衝撃で欠けやすいですが、ハイス鋼は粘りがあるため、断続的な切削や振動が加わっても刃先のチッピング(微小な欠け)が起こりにくいからです。

ボール盤での手作業の穴あけなど、切削条件が不安定になりがちな場面でも、ハイス工具は折損リスクが低く安心して使えます。「硬くて粘り強い」というバランスの良さが、幅広い用途で信頼される理由です。

再研磨による長寿命化が可能

ハイス鋼製の工具は、摩耗した刃先を再研磨して繰り返し使えるため、経済性に優れるというメリットもあります。ハイス鋼は鋼材であるため比較的研磨しやすく、専門業者だけでなくユーザー自身でも刃先の再生が可能です。工具を使い捨てるのではなく、何度も寿命を延ばして使用できます。

摩耗した工具をドリル研磨機で研ぎ直せば、新品に近い切れ味を回復させることができます。再研磨を前提とした運用が可能なため、工具一本あたりのトータルコストを削減できます。

ハイス鋼のデメリット

超硬合金ほどの高速切削には対応できない

ハイス鋼のデメリットは、超硬合金ほどの高速切削には対応できない点です。「高速度鋼」という名前ですが、これは開発された当時の基準であり、より硬度と耐熱性に優れる超硬合金の方が、遥かに速い切削速度で加工できるためです。

実際に、量産加工で使われるNC工作機械では、生産性を高めるため、ハイス工具の数倍の速度で加工できる超硬工具が主流となっています。最高の生産性が求められる場面では、ハイス鋼の切削速度では性能が物足りないかもしれません。

高温域での性能低下

ハイス鋼は耐熱性に優れますが、限界温度を超えると性能が急激に低下するというデメリットがあります。目安として600℃を超える高温にさらされると、材料組織が変化して硬度が著しく低下し、工具としての寿命を迎えてしまうためです。

例えば、切削油を使わないドライ加工や、チタン合金のような極めて加工熱が高い材料を高速で切削する場合、刃先温度が限界を超え、工具が早期に摩耗する可能性があります。ハイス鋼は「熱に強い」とはいえ無敵ではなく、熱的な限界を理解した上での使用が求められます。

熱処理が難しく品質がばらつきやすい

ハイス鋼は、熱処理の管理が難しく、品質にばらつきが生じやすいというデメリットも持ち合わせています。最高の性能を引き出すには、1200℃を超える焼入れや、500℃以上での複数回の焼戻しなど、厳密な温度管理が必要であり、条件がわずかに違うだけで硬度や靭性が大きく変化してしまうからです。

焼入れ温度が高すぎると結晶が粗大化して脆くなったり、焼戻しが不十分だと狙った硬度が出なかったりします。安定した品質のハイス鋼製品を得るには、高度な熱処理技術とノウハウが欠かせません。

ハイス鋼の主な用途

ハイス鋼は、優れた特性から工具や金型材料として広く利用されています。ここでは、切削工具から精密機械部品まで、代表的な4つの用途分野を紹介します。

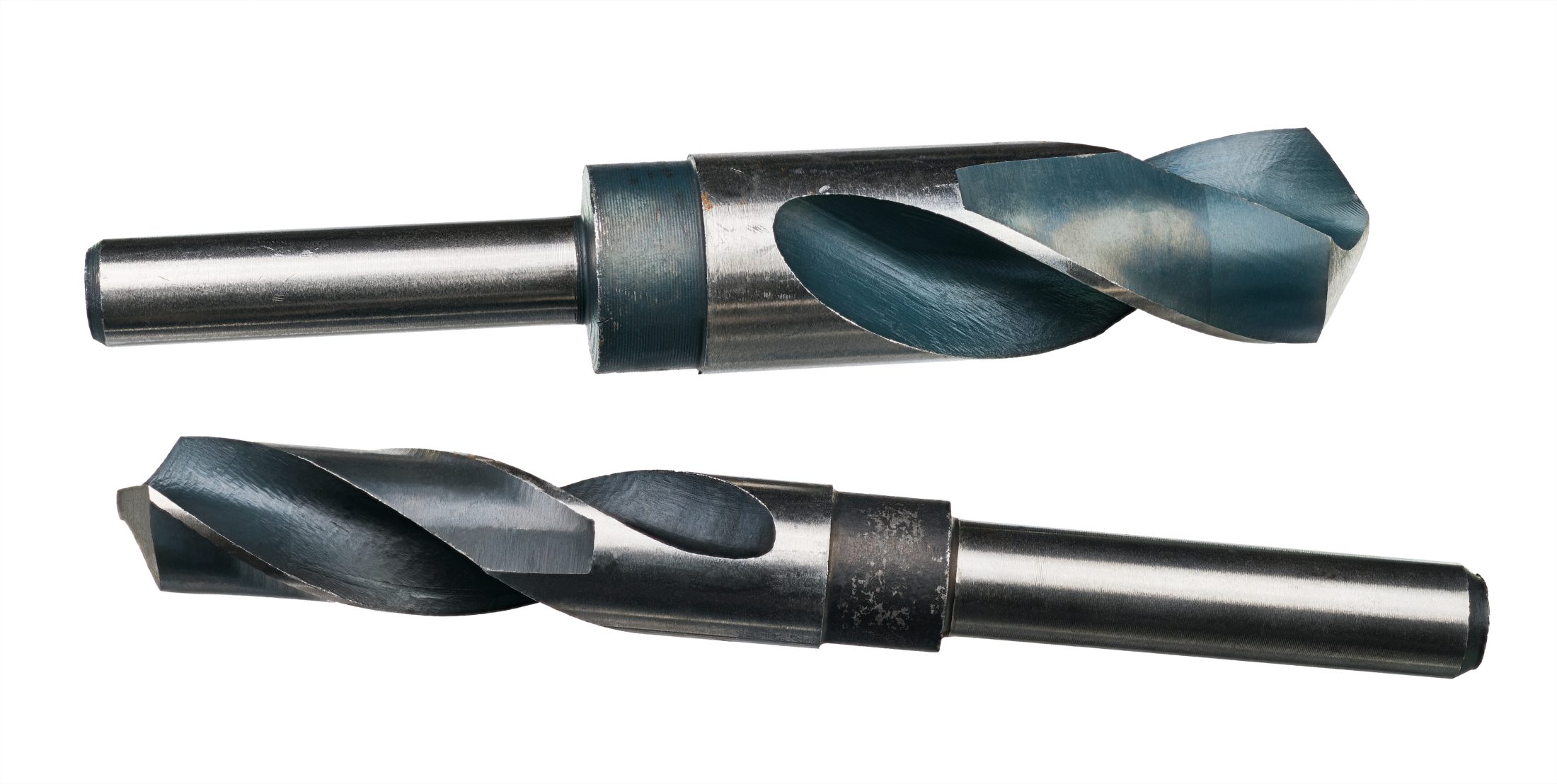

切削工具(ドリル・エンドミル・タップなど)

最も代表的な用途は、ドリルやエンドミル、タップといった切削工具です。ハイス鋼が持つ硬度と靭性の優れたバランスが、安定した切削加工を実現するのに最適だからです。

一般鋼材の穴あけに広く使われるハイスドリルは、適度な粘りがあるため折れにくく、DIYからプロの現場まで幅広く愛用されています。また、ねじ穴を作るタップも、欠けに強いハイス鋼が主流です。

このように、ハイス鋼は金属加工の基本となる様々な工具の材料として、製造業の現場を支え続けています。

金型・パンチ・ダイス

ハイス鋼は、金属を打ち抜いたり曲げたりする金型の材料としても重要です。特に、高い耐摩耗性が求められるプレス金型のパンチ(オス型)やダイス(メス型)に採用されます。一般的な金型用鋼(SKD材など)では摩耗が激しい高負荷な加工において、より硬いハイス鋼が金型の長寿命化に貢献するためです。

実際に、厚い鋼板の打ち抜き加工などでは、ハイス鋼製の金型を用いることで、交換頻度を減らし生産性を向上させることができます。金型の消耗が激しい部分に適用される、信頼性の高い材料です。

ノコ刃・リーマ・バイト

ノコ刃やリーマ、バイトといった「切る」「削る」「仕上げる」ための工具にも使われています。鋭い切れ味とその持続性が求められるため、高硬度で耐摩耗性に優れるハイス鋼が適しているからです。

例えば、金属を切断する帯ノコ(バンドソー)の刃先には、切れ味の良いハイス鋼が使われています。また、穴の精度を最終的に仕上げるリーマも、刃先が欠けにくいハイス鋼が一般的です。このように、ハイス鋼はさまざまな形状の刃物として、精密な加工を支えています。

精密機械部品

ハイス鋼は、工具以外に、高い硬度と耐摩耗性が求められる精密機械部品にも利用される材料です。長期間にわたって寸法変化や摩耗を嫌う部品において、ハイス鋼の優れた特性が信頼性を高めるためです。

精密な測定に使われるプラグゲージやリングゲージは、摩耗による精度低下を防ぐためにハイス鋼で作られることがあります。また、時計や計測器内部の摩耗しやすい軸やピンに適用されることもあります。ハイス鋼は「動いて擦れる」過酷な環境下で、機械部品の長寿命化に貢献していると言えるでしょう。

ハイス鋼の種類と特徴

ハイス鋼は添加される合金元素により、いくつかの種類に分類されます。ここでは、代表的なモリブデン系、タングステン系、コバルト系の特徴と使い分けを一表にまとめます。

|

種類 |

モリブデン系 |

タングステン系 |

コバルト系 |

|

代表例 |

SKH51 |

SKH2 |

SKH55、SKH57 |

|

特徴 |

靭性(粘り強さ)とコストのバランスが良い |

高い硬度と耐摩耗性を持ち、切れ味が長持ちする |

コバルト添加により、高温硬度(赤熱硬さ)と耐摩耗性が大幅に向上 |

|

メリット |

・衝撃に強く欠けにくい ・比較的安価で汎用的 |

・優れた硬度と耐摩耗性 ・切れ味の持続性が高い |

・高温下での性能維持に優れる ・難削材加工に高い効果を発揮 |

|

デメリット |

・タングステン系より硬度・耐摩耗性で劣る |

・モリブデン系より靭性が低く、高価 |

・高価である ・靭性は若干低下する傾向 |

|

用途 |

エンドミル、パンチ、ブローチなど、衝撃がかかりやすい工具 |

ドリル、タップ、バイトなど、高い硬度や切れ味の持続性が求められる工具 |

ステンレス鋼用ドリル、難削材用エンドミルなど、高負荷・高温になる加工 |

ハイス鋼を選定する際は、衝撃がかかる汎用加工には、靭性とコストのバランスが良いモリブデン系、切れ味の持続性を最優先するなら高硬度なタングステン系、ステンレス鋼など加工熱が高い難削材には、高温に強いコバルト系と考えると良いでしょう。

ハイス鋼の加工と熱処理

ハイス鋼の性能を最大限に引き出すには、適切な加工と熱処理が不可欠です。ここでは、切削・研削、熱処理、そして表面コーティングの3つの重要なポイントを解説します。

切削加工・研削加工のポイント

ハイス鋼の加工は、熱処理前の柔らかい状態での切削と、熱処理後の硬い状態での研削を組み合わせるのが基本です。焼入れ後のハイス鋼の硬度が高くなり、通常の切削工具では加工できなくなるためです。

具体的には、まず焼なましされた材料を超硬工具で大まかに削り出し、熱処理で硬化させた後、ダイヤモンド砥石などによる研削加工で精密な寸法と刃先に仕上げます。「軟らかいうちに削り、硬くしてから磨く」という工程が、高精度なハイス鋼部品を製造する上で重要です。

焼入れ・焼戻しの温度管理

ハイス鋼の性能は、精密な温度管理下での熱処理によって決まります。特に、1200℃を超える高温での焼入れと、500℃以上での複数回の焼戻しが、その特性を引き出すために欠かせません。高温焼戻しによって「二次硬化」という現象が起こり、ハイス鋼特有の高い硬度と優れた赤熱硬さが得られるからです。

温度管理を誤ると、硬度不足や脆化を招き、工具として全く機能しなくなります。ハイス鋼の品質は、特殊かつ厳密な熱処理プロセスによって支えられている点を忘れてはいけません。

コーティング処理(TiN, TiAlNなど)の効果

ハイス鋼工具の性能を飛躍的に向上させるには、TiN(窒化チタン)などの表面コーティングが有効です。コーティングによって表面にハイス鋼自体より硬いセラミック膜が形成され、耐摩耗性や潤滑性が改善されるためです。

例えば、TiNコーティングを施したハイスドリルは、コーティングなしのものに比べて数倍の寿命を発揮することがあります。工具交換の頻度が減るため、生産性の向上につながるでしょう。コーティングは、ハイス鋼の性能を最大限に引き出すための標準的な選択肢となっています。

ハイス鋼と他材料の比較

ハイス鋼の選定においては、他の工具材料との特性比較が欠かせません。ここでは超硬合金、粉末ハイス、そして従来の工具鋼との違いと使い分けを解説します。

超硬合金との違い

ハイス鋼と超硬合金は、加工速度とコストのバランスで使い分けられます。超硬合金は硬度と耐熱性でハイス鋼を大きく上回るため、量産ラインでの高速切削には超硬合金が有利です。

一方、ハイス鋼は超硬よりも靭性が高く割れにくいため、衝撃がかかる不安定な加工や、作業者が手で扱う工具に適しています。また、コストが安く再研磨も容易なため、多品種少量生産では経済的メリットが大きくなります。

したがって、生産性重視なら超硬、汎用性とコスト重視ならハイス鋼という明確な棲み分けがなされているのです。

粉末ハイス(PM-HSS)との比較

さらに高性能を求める場合は、通常の溶解ハイスの上位版である「粉末ハイス」が選択肢となります。粉末ハイスは、金属粉末を焼き固める製法により組織が均一で微細なため、溶解ハイスよりも靭性と耐摩耗性の両方が大幅に向上しているからです。

通常ハイスでは欠けやすい難削材の加工や、より長い工具寿命が求められる精密加工において、優れた安定性を発揮します。価格は高価ですが、その性能差に見合うだけの価値を、特に高付加価値な加工分野で提供します。

炭素工具鋼や合金工具鋼との比較

ハイス鋼は、従来の炭素工具鋼(SK材)や合金工具鋼(SKS・SKD材)と比較して、切削性能で優位です。従来の工具鋼が200~300℃で軟化して切れ味を失うのに対し、ハイス鋼は約600℃まで硬さを維持できるためです。耐熱性の差が、金属を高速で削る能力の決定的な違いとなります。

現在、金属切削の主役はハイス鋼以上に移っており、従来の工具鋼は、切削速度が遅い手工具や、耐摩耗性が求められる冷間金型といった分野で、そのコストメリットを活かして使い分けられています。

ハイス鋼の選定ポイント

ハイス鋼を選ぶ際は、用途に応じた鋼種の選択、コストと寿命のバランス、そして表面処理の有無を総合的に判断することが重要です。

用途別の材質選定基準

ハイス鋼の選定は、まず「何を最も重視するか」で鋼種を絞り込みましょう。鋼種ごとに得意な性能(靭性、硬度、耐熱性)が明確に異なるため、用途と合致させることが最も効果的だからです。

衝撃がかかる加工には粘り強いモリブデン系(SKH51)、切れ味の持続性を求めるなら高硬度なタングステン系(SKH2)、ステンレス鋼のような難削材には高温に強いコバルト系(SKH55)が適しています。

したがって、加工条件に最適な鋼種選びが、工具の性能を引き出す第一歩です。

コスト・寿命・再研磨性のバランス

次に、生産量や運用方法に応じて、トータルコストが低くなる仕様を考えることが重要です。高性能な工具は高価ですが、寿命が延びることで工具交換の手間や頻度が減り、結果的にコスト削減につながる場合があるからです。

大量生産ラインでは、高価な粉末ハイスを使ってでも長寿命化を図る方が効率的です。一方、多品種少量生産では、安価で再研磨しやすい標準的なハイス工具を使い回す方が経済的でしょう。

このように、工具の価格だけでなく、寿命や再研磨のしやすさを含めた総合的な視点での判断が大切です。

表面処理・コーティングの有無の判断軸

最後に、工具の性能をさらに引き出すために、表面コーティングの有無を判断します。コーティングは耐摩耗性と寿命を飛躍的に向上させる標準的な選択肢だからです。特に、高負荷な加工や難削材を扱う場合、TiNやTiAlNといったコーティングは必須と言えます。これにより、工具交換の頻度が減り、生産性が向上します。

ただし、特にハイス工具のアルミ加工では、かえって性能を落とす場合もあるため注意が必要です。加工対象に合わせてコーティングの要否や種類を適切に選ぶことが、ハイス鋼を最大限に活かす鍵となります。

ハイス鋼加工の見積もりは「meviyマーケットプレイス」へ

ハイス鋼の部品製作には、ぜひメビーマーケットプレイスをご活用ください。

メビーマーケットプレイスは、製造パートナーからあらゆる機械加工部品を手配できる日本最大級の製造業マーケットプレイスです。ミスミのIDがあれば新規の口座開設なしで加工部品を手配できます。

3Dもしくは2Dの設計データをアップロードし、加工方法・材質・表面処理などの見積条件を設定すると、条件に合ったパートナーが提案されます。複数の加工会社に個別で問い合わせる手間を削減できるほか、見積もりや出荷日などの条件を比較・検討する時間も短縮できます。

まとめ

ハイス鋼(高速度鋼)は、高速切削を実現するために開発された、耐熱性に優れる特殊な工具鋼です。最大の特徴は、切削時の高温下でも硬さを維持する「赤熱硬さ」と、高い硬度と優れた靭性を両立している点です。これにより工具の刃先が欠けにくく、長寿命化を可能にします。

また、モリブデン系、コバルト系、タングステン系といった多様な種類が存在し、用途に応じた使い分けが可能です。ただし、その性能を最大限に引き出すには、超硬合金との特性の違いを理解し、適切な熱処理や鋼種を選定する知識が不可欠です。

本記事の内容を参考に、ハイス鋼の特徴を理解し、工具や金型部品の材料選定、設計業務にぜひご活用ください。