前回は「誰もが理解できる図面」という視点から「設計の考え方」につなげ、「3D CAD運用ルール化のすすめ」という話をしました。

今回は、3D CAD運用ルールを策定していくためには、プロジェクトとして行うべき「3D CAD推進プロジェクトのすすめ」と、後半には「3DEXPERIENCE WORLD JAPAN2021」の紹介レポートを行います。

目次

1. 3D CAD運用ルール

3D CADを使うには、これを誰もが皆、共通言語として使うことができるために、作業標準としての運用ルールが必要です。

3D CAD運用のルール化に必要なポイントは次のような内容になります。

3D CAD運用標準化のポイント

A.3D組立図(アセンブリ)の基準

B.3D部品図の基準

2.3D部品(パーツ)

A.スケッチの書き方

a.スケッチの基準面

b.スケッチ作成方法

B.3D部品設計時のフィーチャーの選択方法

フィーチャー=機能

3.3D組立図(アセンブリ)

A.合致の方法

B.アセンブリ編集機能の標準化

しかし、どのような方法で、この運用ルールが策定できるのでしょうか。

- 3D CADの購入先(ベンダー・代理店)に相談する

- 自社情報システム部門に相談する

- 外部コンサルティングに相談する

- 自社運用部門で策定する

私の経験から、この運用ルールを持っているのか持っていないのかが、その後の3D CAD運用において、その運用の展開の速さばかりではなく、正しいデータのあり方への影響が大きいと感じています。

そうはいっても、ほとんどの場合、3D CADを購入した後にオペレーションに関してのトレーニングを受けるだけです。この教育後すぐに3D CADを業務で使うこともさほど難しくありません。

これまで話してきているように、それだけ今の3D CADは簡単です。しかし、このタイミングで運用ルールを策定できるのかどうかが、将来の運用を左右します。

3D CADを導入する時点、まさにトレーニングを受けているような時点でこの運用ルールを策定できれば良いのですが、このような場合、購入先から別費用を請求されることになるので、もしかしたら、「やっとのことで稟議を通したのに、さらに費用を上乗せなのか」なんていうことになってしまいます。

失敗しない導入

かつては多額の費用を必要とした3D CADも、今日では購入しやすいものになりました。

現在では永久ライセンスの購入だけではなく、サブスクリプションという定期間の利用権として料金を支払うライセンス利用の形態のものもありますが、いずれにしても企業はそれなりの費用を必要とします。

私自身も3D CADの推進活動が必ずしもすべてが順調にできているわけではないので、それをもとに「失敗しない導入」として、運用ルールの策定について話すこととしましょう。

AS-IS 現状を認識する

2D CADから3D CADへの移行、異なる3D CADからの移行、もしかしたら手描き図面から3D CADへの移行もあるかもしれませんが、設計の本質を考えた時に、ほとんどの設計者が問題を抱えながらこれまで設計業務を行ってきているものだと思います。しかしながらこの「問題意識」を持てているのか、認識しているのかどうかがとても重要です。

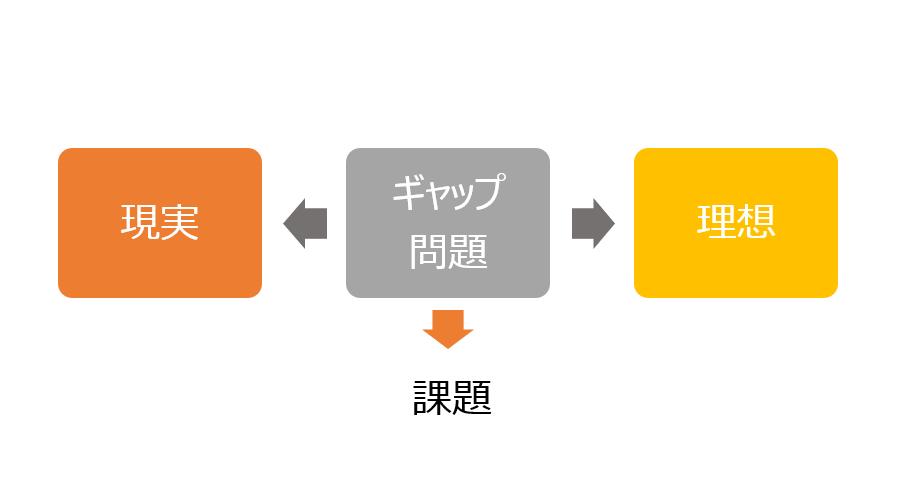

次の図はプロジェクトでよく示される図ですが、理想がある一方、現実はそれとは異なります。この間にあるものがギャップ・問題であり、この問題から課題を見出すといったものです。

- 問題 現状との間にあるギャップのこと。何かの事象によって現れる

- 課題 目標と現状とのギャップを埋めるために、やるべきこと。具体的に行う内容

では理想的な設計とはなんでしょう。違う言い方をすれば、発生している問題とは何でしょうか。日々問題意識があるのであれば良いのですが、この「気づき」がないことも少なくはありません。

筆者の経験から、次のような問題をあげてみます。

| 例1 基本的な設計問題

●設計ミス |

これらの問題は、DR(デザインレビュー)で発見されることもありますが、BOM(部品表)に関わる情報ミスのような場合は、製造を行う場面まで発見されないこともあり、その場合は納期対応など大きな問題に発展しかねません。

すでに3D CADを使用しているような場合には、次のような問題もあることでしょう。

| 例2 すでに3D CADを使用している場合の問題

●チーム設計 |

さらに、現状・将来性を考えた時に、次のような目標もあるかもしれません。

3D CADデータがあふれ始め、属人的な管理からシステムとしての管理が要求されることや設計手法としても一歩進んだモジュラー化が求められるような場合にこのような設計成果物管理が求められます。

| 目標例 設計成果物管理

●PDM(Product Data Management)による3D CADデータ管理 |

モジュール化(※)

設計時点で要求仕様に対応するために、パラメトリックな対応をその構成をどのような組み合わせで行うかを考えた機械設計手法。連携するソフトウェアもその構成に対応していることが望ましく、簡単にいえば、機械が対応する製品(ワーク)によって変化するユニットや部品、変化しないユニット(部品)の組み合わせ、また製品によっては固有のユニット(部品)により機械を構成するような手法です。

標準化とよばない理由は、「すべてをパラメータだけで管理しようとしない」というのが、私(筆者)の見解(考え)です。別の機会に説明します。

まとめ

理想的な状態とは、この例のような問題が生じないことであり、このような目標が達成できることをいいます。さらに調達部門や製造部門で発生している設計起因だと考えられる問題まで調べた場合には、この問題はさらに増えることでしょう。

この問題を発見して、その対策になる課題を導くこと、さらには、ここから運用マニュアルを策定するとなると、とても一人ではできそうな内容ではありません。企業によって設計対象物やこれまでの設計文化、目指す設計文化も異なるので、これまで連載してきているヒントだけでは不十分でしょう。

やはりここからは、プロジェクト化をすることをおすすめします。

何も難しいことを行うわけではありません。まずは設計内の共通言語としての3D CADについて、これまでにやりかたで制限しないで、3D CADの特性を理解することと、「これまでの問題を解決するには、どうやって3D CADを使えばできそうか」を考えるところがスタートです。

次回はAS-ISから始まった後の、あるべき姿についてお話します。

2. 3DEXPERIENCE WORLD JAPAN2021レポート

さて、前回の予告通り、3DEXPERIENCE WORLD JAPAN2021がデジタル開催されています。

■会期(オンライン開催):2021年11月16日(火)〜12月3日(金)

今回のテーマは「THE FREEDOM TO CREATE ~プロダクトからプラットフォームへ。新たなバリューチェーンの構築~」です。

ここ数年で社会環境はいわば強制的に変化してしまいました。

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、今始まった話ではありませんが、最近ではこの話を聞かない日はありません。この中でソリッドワークス社は何を提案してきたのでしょうか。

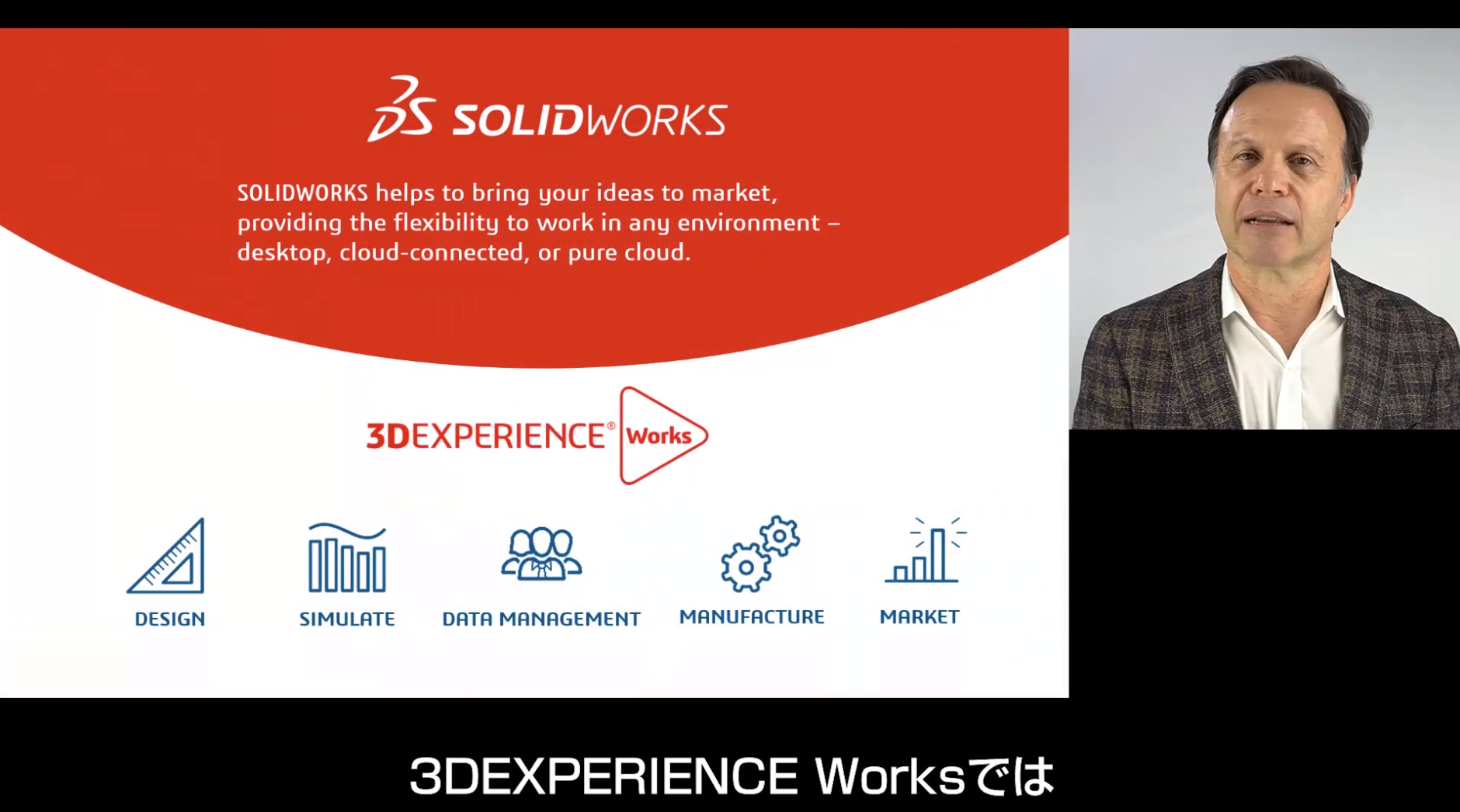

出典:ダッソーシステムズ ソリッドワークス社

1.3DEXPERIENCEプラットフォーム戦略

2.3DEXPERIENCE WORKS

になります。

3DEXPERIENCE Worksでは、CAD製品(機能)を起点として、これは、現在私が使用しているデスクトップ版SOLIDWORKSと同じように使用でき、クラウド上の3DEXPERIENCEプラットフォームとそのプラットフォーム上では関連するソリューションが連携するものになっています。

基調講演「SOLIDWORKS ブランド CEO ジャン・パウロ・バッシからのメッセージ」では、ダッソーシステム ズソリッドワークス社CEO ジャン パオロ バッシ氏から、3DEXPERIENCE WORKSが、機械・電気設計~構造解析・マルチフィジックス・ジェネレーティブ~データ管理~ERP~マーケティング・セールス支援の連携を持つことについて解説がありました。

CAD業界では、Fusion360(Autodesk社)やOnshape(PTC社)のように、クラウドを利用したシステムが登場しています。もはや今、オンプレミスよりもクラウドの機能性や安全性の方が優れているのかもしれません。

私も、「世界で通用するプロフェッショナルエンジニアへの道」と「ユーザー会リーダーが実証、3DEXPERIENCEプラットフォームは本当に使えるのか!」のふたつのセッションに参加しています。

「世界で通用するプロフェッショナルエンジニアへの道」では、私が米国で開催されてきているカンファレンスでの参加、SWUGN(ソリッドワークス ユーザーグループ ネットワーク)を通じて海外ユーザーとの交流、学校での教育現場などから感じた、今エンジニアが必要とするスキルについて発表しました。

また、「ユーザー会リーダーが実証、3DEXPERIENCEプラットフォームは本当に使えるのか!」では、ソリッドワークスジャパンユーザー会のリーダーが3DEXPERIENCEプラットフォームを使い、開発を行った事例が発表されています。

興味のある方は、ぜひデジタル開催に参加してみてください。

前の記事

次の記事