ほら怖くない。ね?図面のことをちゃんと知らないだけなんだよね

皆さん、こんにちは。ラブノーツの山田学でございます。

今回、設計や加工、検査、組立、調達、あるいは外部取引先の製造現場に従事している皆さんが図面に対して抱いている“もやもや感”を少しでも軽減することを目的に連載の執筆を担当させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。

私が担当させていただくシリーズは、1クール5話完結型として、最初は機械製図の目的やルールといった教科書的な座学から始まりますが、クールを追うごとに実際に現場で用いられている図面を用いて良いところ悪いところを指摘し、本来あるべき図面、誤解のない図面に近づける一助になればと考えています。

第1クールのテーマは、

温故知新!図面の本質と基本

温故知新~以前学んだことを今また調べなおして新しい知識を探り当てる~

meviy 2D|PDF図面アップロードで簡単操作

かんたん見積もりはこちらから >

目次

1) 図面の基本と本質

皆さんは「図面について説明してみろ」といわれたら、どう答えますか?

多くの人が、「部品を製作するために、2次元の投影図に寸法を漏れなく記入した紙」といったニュアンスで答えるのではないでしょうか。

図面はISO9001(品質マネジメントシステム)の中では重要な“管理書類”に分類され、特に承認過程のルールや図面変更時のルールについて違反を犯すことが許されない重要な文書なのです。図面を描く際の取り組み姿勢のうち、今回は図面の本質と図面の種類などを振り返って確認します。

まずは図面の基本と本質を探ってみましょう。

例えば、同じ紙を使用していながら電子化して使用することもできる紙幣と図面では何が違うのでしょうか?

紙幣と図面の違いは、ずばり!「信用」と「情報」の違いです。

例えば、1万円札の原価は20~30円程度といわれています。そんな紙切れに1万円という価値があるのは発行元(日本銀行)の信用がついているからです。それに対して図面は、製品仕様を満足する製品を生産するための、開発プロセスの中の「連続的なストーリー性」を持った1つの情報であるといえます。

しかし、同じ情報である紙のカレンダーやメモ帖は備忘録であるためPCデータやクラウドデータに置き換えても問題はなく、逆に利便性が向上します。したがって、図面が寸法の情報だけを示した“メモのようなもの”であるなら、図面がなくても3Dモデルから部品を製作すれば十分です。

ところが、開発プロセスのストーリー性を持つ図面は、設計者の意図を基準や寸法配列、寸法の精度、表面粗さ、材質や表面処理情報、加工時または検査時の注意点など、情報に多様性があり、その結果として製品仕様を満足するように、部品のサイズや形状がばらつくことを抑制するのです。図面は、単に部品を加工するために寸法を漏れなく記入するだけの紙切れではなく、設計から見て下流部門に対する要求仕様書であることを十分に認識しなければいけません。

図面とは「情報媒体、規則に従って図または線図で表した、そして多くの場合には尺度に従って描いた技術情報」と”JIS Z 8114”で定義されます。

製図には誰が描いても読み手が同じように解釈できる、つまり答えを一つにするための世界共通のルールがあります。この世界共通ルールに従ったものが、ISO(国際標準化機構)の製図です。日本の国家規格であるJIS(日本産業規格)の製図もISOの製図に準拠しています。

ところが、JIS製図のルールがすべての伝達すべき情報を網羅できているわけではありません。そのため企業ごとにより使いやすい図面になるように、企業独自の〝ローカルルール〟が採用されている部分が多数あります。特に外部取引先に加工を依頼した際に、受け取った側が解釈できない図面も多く誤解や混乱が生じているのが現実です。

図面を描いている設計者も「この記号や文言は世間に通用するのだろうか?」と不安と疑念を抱いている人が大勢います。社内の歴史があって、自分だけが違う描き方をすることも許されない雰囲気があるため安易に変えることはできません。

ただし、ローカルルールそのものが悪いわけではありません。次のように改善していくしか手段はないと思います。

- 最新JIS製図のルールとローカルルールの違いを認識すること。

- 第三者が誤解しないように配慮(例えば、注記で補足するなど)すること。

設計以外に次のような部門でも図面を使って業務を行っており、それぞれの立場によって図面を見る目的が異なります(表1-1)。

表1-1 部門別の図面の使用目的

| 生産管理/調達部門 | 図面を見て加工条件や納期、コストなどから総合的に判断し、最適な加工先を選定する |

| 生産技術/加工部門 | 図面を見て加工法や加工機械の選択、工程の設計、治具の必要性、加工コストの見積もり、生産性向上を策定する |

| 品質保証部門 | 図面を見て製品仕様・信頼性・安全性・環境性・組立性・保守性など第三者目線で継続的に部品の品質を保証できるか確認する |

| 検査部門 | 図面を見て計測機器を選択し、部品の品質を保証するための検査方法を策定する |

| 営業部門 | 客先要求などの打ち合わせ、コストの妥当性説明などを行う |

| 社外加工先 | 図面を見て、見積もり、加工の検討、検査測定、納入方法(通い箱、段ボールなど)検討を行う |

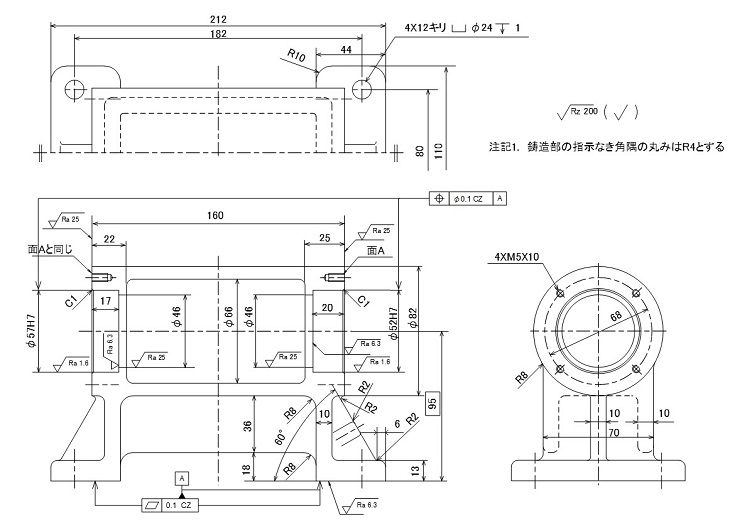

さて、図面初心者にとって次に示す図面を見て、どう思うのでしょうか?(図1-1)

「寸法線が多いし、いろんな記号があってさっぱり意味がわからん!」とか、「どんな形状をした部品なのか想像もできひん!」と叫びたくなる人もいるでしょう。

図1-1 一般的な機械図面

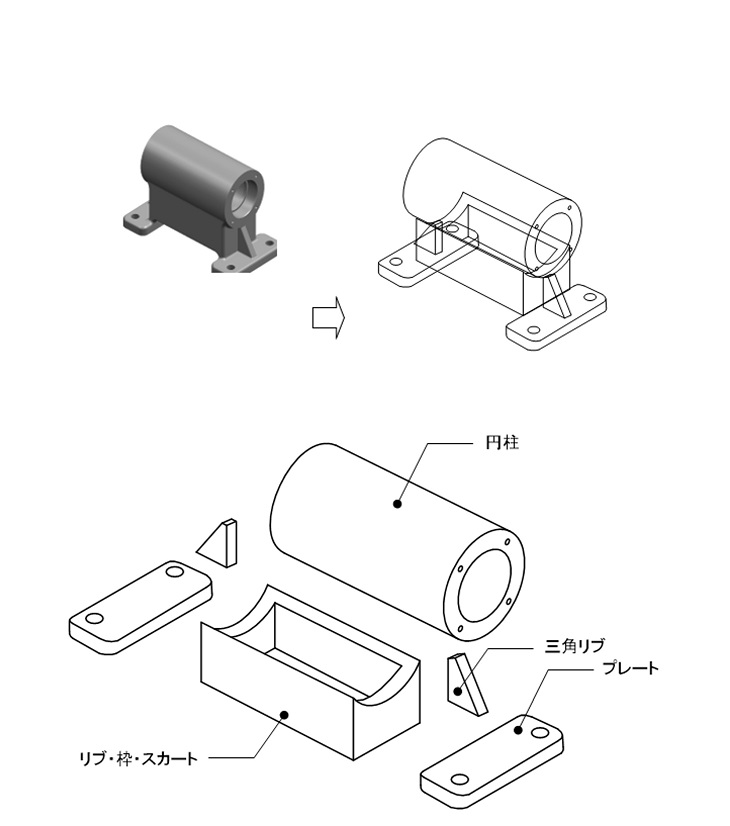

複雑で難しい形状をした部品でも、それをひも解くと単純な形状の集合体となります。なぜならCADを使って設計を行うのは同じ人間であり、コンピュータが勝手に未知の形状を創造するわけではないのです。設計者が何日も時間をかけて試行錯誤の末に作った形状であっても、それは簡単な形状を寄せ集めたものに過ぎないのです。

図面から得られる立体形状を要素ごとに分解してみると単純な形状の集合体であることがわかります(図1-2)。

図1-2 基本形状にばらした姿

図面はこれらの形状要素をより理解しやすくするために、様々な投影テクニックや寸法記入法をルールに従い簡潔にまとめた技術資料なのです。

2) 図の名称に使われる用語の定義

普段、なんとなく使っている用語も間違って認識している可能性もあります。

JIS Z 8114 : 1999にある図の名称に関係する用語の定義を改めて確認してみましょう(表1-2)。

表1-2 図の名称に関係する用語の定義

| 用語 | 定義 |

| 計画図 | 設計の意図、計画を表した図面 |

| 据付け図 | 一つのアイテムの概観形状と、それに組み合わされる構造または関連するアイテムに関係付けて据え付けるために必要な情報を示した図面 |

| 外観図 | 梱包、輸送、据付け条件を決定する際に必要となる対象物の外観形状、全体寸法、質量を示す図面 |

| 展開図 | 対象物を構成する面を平面に展開した図 |

| 部品図 | 部品を定義するうえで必要なすべての情報を含んだ、これ以上分解できない単一部品を示す図面 |

| 素材図 | 機械部品などで、鋳造、鍛造など、機械加工前の状態を示す図面 |

| 組立図 | 部品の相対的な位置関係、組み立てられた部品の形状などを示す図面 |

| 一品一葉図面 | 一つの部品または組立品を1枚の製図用紙に描いた図面 |

| 一品多葉図面 | 一つの部品または組立品を2枚以上の製図用紙に描いた図面 |

| 多品一葉図面 | いくつかの部品、組立品などを1枚の製図用紙に描いた図面 |

| 写図 | 図または図面の上にトレース紙などを重ねて書き写す行為 |

| 検図 | 図面または図を検査する行為 |

| 図面番号 | 図面1枚ごとに付けた番号 |

| 出図 | 登録した図面を発行する行為 |

| 複写図 | 原図から複写によって作成した図面、若しくはデータからハードコピーまたはソフトコピーによって作成した図面 |

3) 図面を描く前のルール

JIS製図のルールの中で投影図を描き始める前の決まりごとについて以下に説明しておきます。

① 用紙のサイズ

機械製図に使う用紙の大きさや輪郭線、表題欄などは次のように決められています。

現在は電子データの時代ですが、検図の際や製造現場などでは紙図面に記入したり現物と投影図を重ね合わせて比較したりする作業があり、依然として紙図面のニーズは高いといえます。

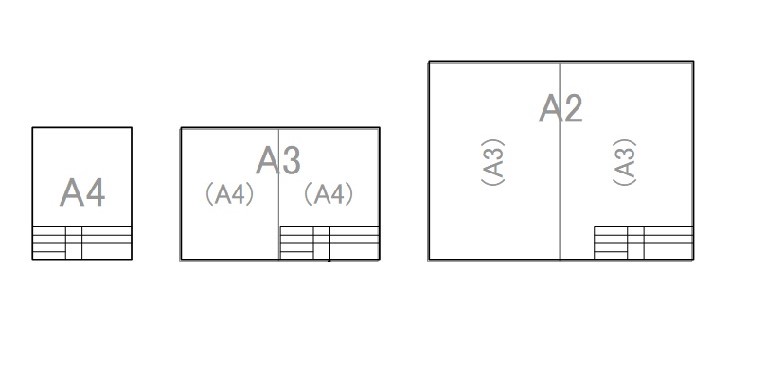

用紙選択の第一優先として、A列サイズ(A0~A4の5種類)から選定します(表1-3)。

表1-3 用紙サイズの種類(第一優先)

| 呼称 | 短辺×長辺 (mm) |

| A0 | 841×1189 |

| A1 | 594×841 |

| A2 | 420×594 |

| A3 | 297×420 |

| A4 | 210×297 |

一般的なコピー用紙がA4であり、A4を2枚並べたものがA3、以降A2、A1と面積が2倍ずつ大きくなりA0が最大サイズとなります(図1-3)。

図1-3 用紙サイズのイメージ

② 輪郭線と余白

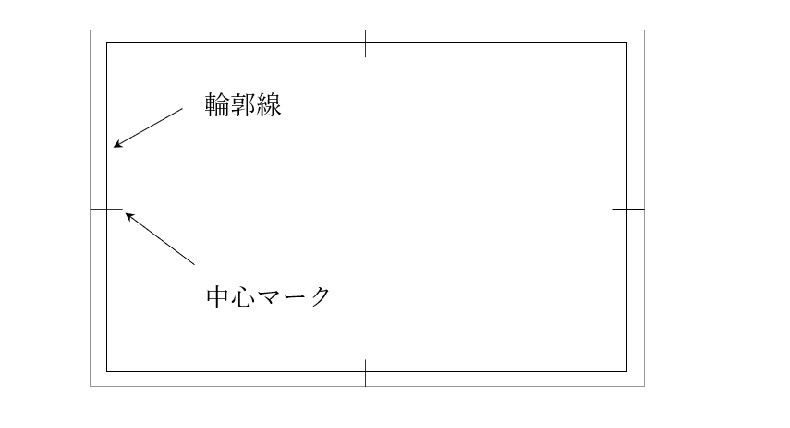

プリンタで出力した用紙の外周は使用しているうちに破れなどの破損が生じ易いため、図面に輪郭線を設けて図面の領域を明確にしなければいけません。

輪郭線は、A0サイズとA1サイズは4周をそれぞれ20 mmあけて描き、A2~A4サイズは4周をそれぞれ10 mmあけて描きます。ただし、とじ代を設ける必要のある場合は、A2~A4サイズにおいて図面を見る方向から見て左端のみ20mmあけて描きます。

現在ではCADデータとして保存するため、図面をマイクロフィルムに撮影することはなくなりましたが、撮影の際の位置決めや複写するときの便宜の名残として、図面の各辺の中央に太い実線で中心マークを付けることも決まっています(図1-4)。

図1-4 輪郭線と中心マーク

③ 表題欄

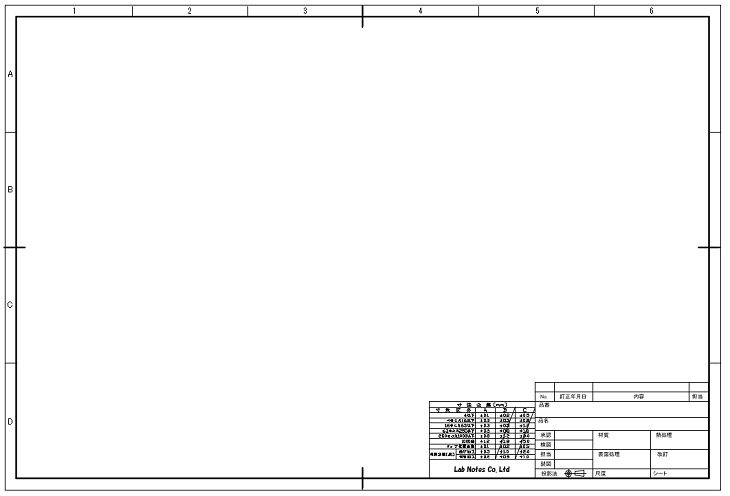

表題欄は図面の管理上必要な事項(図面番号や品名、材質、担当者など)を記入するために図面の一部に設ける欄です。いわゆる図面の目次と考えたらよいでしょう。表題欄の位置は原則として図面の右下、または図面情報が重なる場合には右上隅とし、且つ図面の見る向きとあわせます(図1-5)。

図1-5 表題欄の位置

JIS製図では表題欄に記入する項目や配列などを規定していないため、企業ごとに表題欄のスタイルが異なります。

4) まとめ

今回は、図面が無形のアイデアから有形の部品を製作するために設計者から次工程の担当者へ情報を伝える唯一の情報手段、つまりインターフェースの役割を果たす重要な書類であることを知りました。

また、機械製図としての基本となる用語の定義や図面を描く前の段階でも様々なルールがあることも知りました。

次回は、作図ツールの歴史と機械図面が抱える課題など実情について解説します。

meviy 2D|PDF図面アップロードで簡単操作

かんたん見積もりはこちらから >