「3DCADはツールではなく、会社のインフラ」と前回は締めくくりました。

でも、3DCADに対して、こんなこと言う人いませんか?

「3DCADはツールなので・・・」

「インフラ」と「ツール」は、何が違うのでしょう?

道路や鉄道、上下水道や発電所・電力網、通信網、港、空港、治水施設などのような公共的・公益的な設備や施設、構造物のこと。ITの分野では、「ITインフラ」といいこともあり、情報システムを稼働・運用するための基盤となるコンピュータなどの機材や設備、それらを設置する施設、機器・施設間を結ぶ通信回線やネットワーク、ソフトウェア、データなどのことを示す。

道具、工具、用具、手段、方法

ツールは単純に手段やその道具を示しているのに対して、インフラが1個でもなくなると生活に困ります。もしかしたら、ツールはそのひとつの道具がなくなったとしても、代替手段があるかもしれません。

(ただ、プロフェッショナルな人は道具にこだわりますよね・・・これ実は重要です)

3DCADって、代替えができるものでしょうか。

「代替ができるのだったら、3DCAD導入に困ることはないのでは?」

「そんな簡単だったら、苦労しないよ」

私はそう思います。

3DCADは欧米製や日本製などの多くの製品がありますが、「思いつき」で選んでも、まず、導入に成功することはないでしょう。その企業に適した特徴を持った3DCAD、その企業の課題を解決するものがあるはずです。

3DCADで作られた3Dデータは、会社の資産となって、その会社の一気通貫システム上を動くことになるはずなのです。こんな言い方もあります。

「3DCADはプラットフォーム」

「プラットフォーム」と言えば、まずイメージするのが「駅のプラットフォーム(ホーム)英:Platform」です。人や荷物が、電車を乗り降りする「台・壇・乗降場」です。

3DCADに関わる言い方をすれば、「企業の生産活動を行うための環境」です。

人や荷物が行き来するための乗降場があるように、企業が生産活動を行う上で、営業~開発設計~調達~製造・組立~保守・保全と業務フローが流れていく上での、「3Dデータが流れていく環境」のことを示しているのだと思うのです。

この言葉の正しい理解と解釈が必要です。

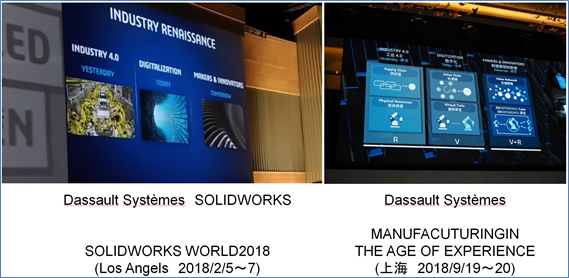

私は9月に、中国・上海で開催されたダッソー・システムズ(Dassault Systèmes)が主催する「MANUFACUTURINGIN THE AGE OF EXPERIENCE」に参加してきました。ここで見せつけられたのが、

「デジタル・トランスフォーメーション(Digital Transformation:デジタルによる変革)

でした。3DCAD推進活動では、「会社のインフラ」を唱えて、開発・設計工程以外へのデータ展開と運用を目指しているものの、私のこれまでの経験では、製造工程での3Dデータの運用や、ソフトウェア開発設計での3Dデータ利用して実機レスデバックを目指すこと、基幹システムへ3D属性データを渡す連携に留まっています。

このカンファレンスでは、「ここまでできるのか」と思わされました。

テーマはRENAISSANCE(ルネサンス) 登壇者McKinsey & Company Senior Partner Dr.Karel Eloot(カレル・エルート博士) 撮影:筆者

カンファレンスで見た「Manufacturing(製造)」の範囲は、まさに、生産活動そのものでした。開発・設計手法については触れられなかったものの、「いかに効率的に生産活動を行うのか」ということにおいて、徹底的に3Dデータが使用され、また、「一気通貫システムとしてのデジタル化」について講演・事例・ワークショップを経験しました。

中国精華大学の中にマッキンゼー&カンパニーが開設している「Mckinsey Digital Capability Center」が持つ製造の一気通貫の仕組みの実演を見ることもがきました。

「既に中国では始まっているのです。」

「これこそ、会社のインフラでは。」

もちろん、日本でも大手企業では始まっていることでしょう。でも、こんなことを言う人もいるかもしれません。

「大手企業は出来ても、中小企業はできるわけないよ」

しかし、中国では、大手企業でもスタートアップ企業でも始めている、始めようとしています。この中国での状況と言うものをどう考えるかです。きっと中国では、日本の企業のように、レガシー・システムによる「制約」はありません。

最新の技術の情報システムと対比して、相対的に時代遅れとなった古いシステムのこと。これが企業の生産活動の中で外せないシステムや考え方に

なっている。(筆者解釈)

今年の初めに参加したSOLIDWORKS WORLD2018でも見ることができた「INDUSTRY RENAISSANCE(産業のルネサンス)」という言葉を再び聞きました。

INDUSTRY RENAISSANCE

Yesterday:INDUSTORY4.0

Today:Digitalization

Tomorrow:Makers & Innovators

撮影:筆者

「さて、Yesterdayの技術を確立できたのか?」

「Todayの技術の取りかかれているのか?」

「Tomorrowの技術を目標に出来ているのか?」

欧米の企業が言い続けていること、そして、中国で取り上げられていることに、私はその重大性を感じてなりません。

インダストリー4.0については次回以降のBlogで話そうと思いますが、生産設備を生産する企業に所属する一人として、私はその活路を見出すことをまだ出来ていません。インダストリー4.0に重要な関連を持つIoTの「ツール」の情報を今でもなお多く目にします。またIT企業によるIoTの取り組みに関しての報道も毎日のようにあります。

「センサーで測って、その後は何をすべきなのか?」

「生産効率が上がるの?」

「品質を“見る”ことができた後、生産へのフィードバックはどうするのか?」

「生産設備(装置)では、IoTによってその設備の付加価値を上げることを目的とするのだろうか?」

「果たして顧客からの要求はあるのだろうか?」

私自身は「モヤッと」しています。Todayと言われるデジタライゼーションを進めているはずなのですが・・・「このモヤッとを解消しなければ、プラットフォームを構築できないんじゃないだろうか」とさえ感じています。

実はそんなこともあって、私が所属し、座長をつとめている長野県知的産業技術研究会の生産管理グループでは、長野県ITコーディネータ協議会より先生に来ていただき、「IoT活用による生産性向上セミナー」を行うことにしました。

長野県知的産業技術研究会 http://titekiken.jpn.org/

待っていても、誰も教えてはくれないので、「モヤッと」しているくらいなら、自分から学んでみようということですね。きっと、IoT活用については、理解が進んでいくことだと感じています。ただ、今、言えることは、インダストリー4.0とデジタライゼーションによって、

「3Dデータの活用を、会社のインフラにしていかなければなりません。」

驚異的に成長する中国の製造業とそれを支えるプラットフォームのことを考えていると、「ツールの議論」など、

ごちゃごちゃ言っている場合じゃない。ということです。

次回に続きます。お楽しみに。