今回はソリッドワークス社が進める3DEXPERIENCE戦略を題材に、ソリッドワークス・ジャパンで3DEXPERIENCE Worksのマーケティングを担当されている田口博之氏と対談し、「3D CADによる設計者の課題と、その解決に役立つAI技術」について伺いました。

ソリッドワークス・ジャパン株式会社

3DEXPERIENCE Works営業技術部 田口博之氏

田口氏とのお話から、ソリッドワークスが目指す仕事のやり方の変革とAIの活用について考えていきます。

目次

3DEXPERIENCE Worksとは

田口氏の所属でもある3DEXPERIENCE Worksについて説明します。

ソリッドワークスにはデスクトップ環境とクラウド環境での運用を考えた二つの製品群があります。

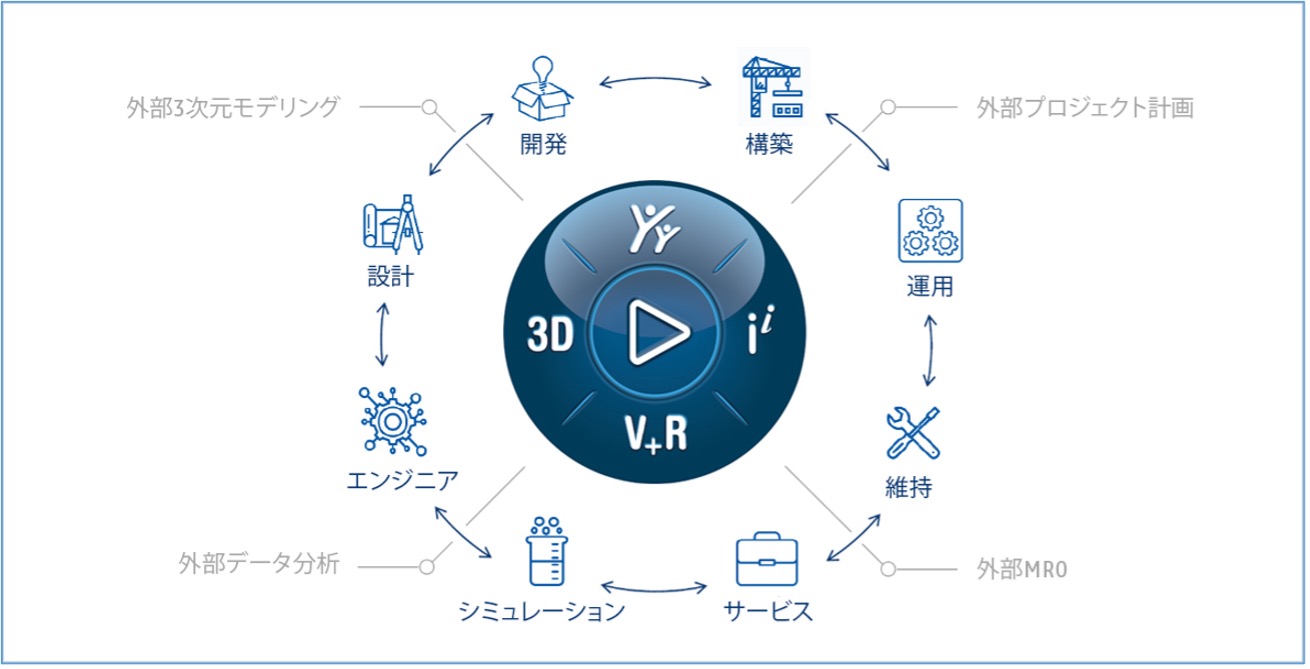

図に示したようにこのポートフォリオではSOLIDWORKSの使い勝手のよさと、3DEXPERIENCEプラットフォームと連動するシミュレーションや社内外との3Dデータ共有などのアプリケーション群を組み合わせたものになっています。

3DEXPERIENCE ポートフォリオ

出典:ソリッドワークス・ジャパン株式会社

このアプリケーション群はクラウド環境にあるプラットフォーム上で情報が分断されずに連携し、製品開発プロセスのイノベーションと安全な情報共有を可能にしています。3DEXPERIENCE Worksでは、「Any-Where(どこでも)/Any-Time(いつでも)/Any-Device(どんなデバイスでも)」と呼ばれ、場所や時間、デバイスを選ばずに設計品質を上げながら、開発設計スピードも向上させることができます。

クラウドについては今回の対談の中でも大きな要素となりました。

CAD設計者の時間の使い方と課題

私も実感していますが、CAD設計者は「創造的な設計をする」という時間以外にも多くの時間を要しています。

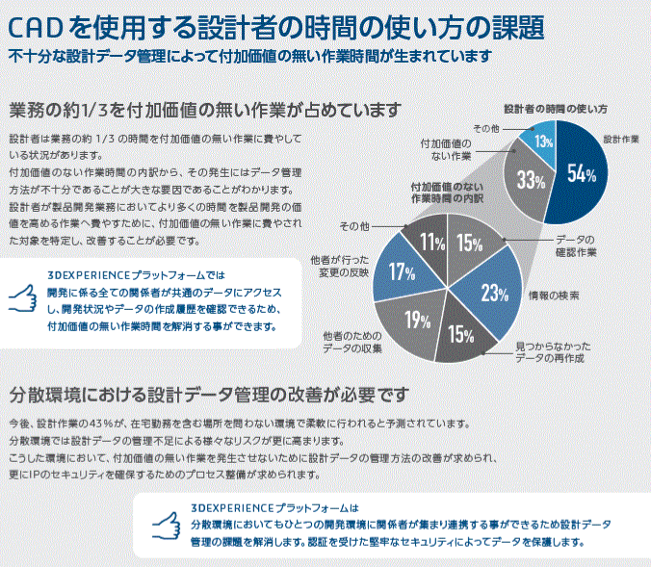

CADを使用する設計者の時間の使い方の課題

出典:ソリッドワークス・ジャパン株式会社

| <資料抜粋> 設計者は業務の約1/3を付加価値のない作業に費やしている状況があります。 付加価値のない作業時間の内訳から、その発生にはデータ管理方法が不十分であることが大きな要因であることがわかります。 |

図には設計者の創造的な設計時間が54%に対して付加価値のない作業だけでも33%もあることを示しています。例えばデータを探す、データの修正などがこれにあたり、私もこれを実感しています。

また、図にある分散環境ですが、設計を行う場所は、パンデミックが終わった今でも、必ずしも設計室のようなワンフロアーではなく、自宅や外出先、また他社との連携などの異なる場所での業務の可能性が高くあります。このような環境での設計データ連携とそのデータ管理は課題です。

設計をAI任せにせず、創造性を活かす時間を確保

ソリッドワークスではAIの活用が既に行われているというお話を田口氏よりお聞きしました。

| 田口氏: ソリッドワークスでは、人工知能(AI)が設計者に変わって設計を行うという視点というよりは、「設計ワークフローを自動化する」という方向で動いています。 これは、設計業務の本来の仕事である設計作業に対して付帯作業があまりにも多いことを解決する施策のひとつです。 このAIは3DEXPERIENCE Worksの機能別製品といえる3D モデリングを行う3D Creator や複雑な形状設計を行う3D Sculptorに実装され、設計者のオペレーションを支援するものとなっています。 具体的には、デザインアシスタント(Design Assistant)という機能です。デザインアシスタントでは、設計者が行っている繰り返されるオペレーションを学習し、設計支援をしてくれる仕組みです。 例えば、アセンブリの際の合致操作ではMate Helper、スケッチ作成時ではSketch Helperという機能があり、設計者のオペレーションをAIが予測することで、幾らか時間がかかり、反復的に行われる操作を自動化してくれます。 ソリッドワークスとしては、ただただ3D CADにAIを実装するのではなく、これまでの使いやすいといわれているSOLIDWORKSの機能を活かしつつ、AIによって必要とされる機能向上を行っています。 |

田口氏のお話を聞いて、設計を全てAI任せにするということではなく、そこは人間の創造性を活かしていくことと、その上で、本来、設計として最も必要な創造性を必要とする時間を確保するということがソリッドワークス社の考えるAI活用なのだなと、私は感じました。

私自身も、3D CADデータを探すことや、他者が行ったモデリングを修正するための作業が多いことを実感しています。

創造性の部分でも、ジェネレーティブデザインや、MODISMといわれる設計とシミュレーションの融合についてもその取り組みは続くことでしょう。

創造性ある時間にシフトする×創造性をサポートするということが、ソリッドワークスとダッソーシステムズとの連携のもと、進められていくことを期待します。

さて、2024年の年次イベント3DEXPERIENCE World 2024では、AI活用について何か発表があるのか、興味津々です。

| <これまでの発表> SOLIDWORKS World 2016(米テキサス州ダラス開催)において「X Design」というブラウザベースのアプリケーションが発表されました。このアプリケーションはジェネレーティブデザインとしてトポロジースタディにより最適化された設計を行うものでした。 2018年SOLIDWORKS World 2018(米カリフォルニア州ロサンゼルス開催)では、さらに進化し、SOLIDWORKS xDesignが発表されています。 2023年の3DEXPERIENCE World 2023(米テネシー州ナッシュビル開催)では、3DEXPERIENCE Worksとして3D Creator や 3D Sculptorが大々的に発表されています。

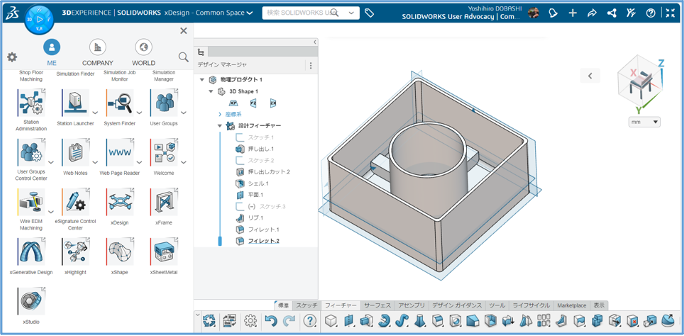

現在の完全ブラウザベースクラウドの3Dモデリングツール「xDesign」

xDesignは、完全ブラウザベースですが、その使用方法はデスクトップ版と変わりはありません。 |

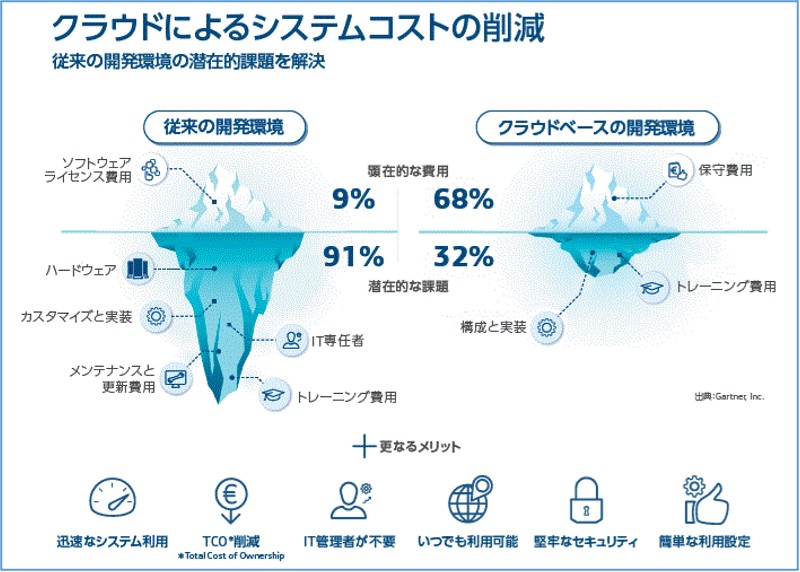

クラウドによるシステムコストの削減

開発設計環境を構築するには、ソフトウェアを購入し、3D CADのインストール作業がまず必要になります。

また、運用後のバージョンアップ作業など、設計システムの保全には多くの時間が必要となることが多く、社内のITを専門とする部門を持たない中小企業では、設計部門が管理することがほとんどで、設計に追われる設計部門にとっては大きな負担になっていました。

これがクラウドベースになることによって、システムはインターネット上のサーバーにあり、インストール作業の時間やバージョンアップの時間の削減が可能になることで、設計部門の負担は減少します。クラウド環境で3D CADは動作するのでハードウェアのスペックは従来の開発設計環境に比べてそのハードルは下がります。

このような結果、クラウドではシステムコストが削減できます。

クラウドによるシステムコスト削減

出典:ソリッドワークス・ジャパン株式会社

3DEXPERIENCE Worksというのもクラウド環境があってこそ実現できるものだと私は考えますが、ソリッドワークスが進めるクラウド環境についてその考えを田口氏に聞いてみました。

| 田口氏: これまでオンプレミスでのPDM活用が企業では行われてきています。 このPDM活用は企業が理想的なものとして進めてきているので、これは維持すべきことと考えます。 今後はインターネットサーバー上のPDMとしてその活用は進みます。 日本企業の製造業では内需(日本国内)から外需(海外)にその市場が変化することが考えられます。 そのためには、「世界で認められる」ことが要求されるようになる一方で、開発設計業務が価値を生み出していく「時間価値」が求められるようになります。 このような要求の中、クラウドという仕組みにより情報共有する仕組みを持つべきであり、またクラウド環境に開発設計ソリューションがあるべきだと考えます。企業は、垂直統合といわれるサプライチェーンを統合するようなものから、水平分業といわれる複数の企業がそれぞれの得意分野を担当し、製品の開発設計を行いつつ製品の提供が可能となるというビジネスモデルへと変わることとなるでしょう。 この水平分業では、開発設計における例えば3D CADデータやCAEデータなどの2次活用、3次活用が行われるので、情報を分断させない環境が必要で、これが3DEXPERIENCEプラットフォームであると言えます。 また現時点においても、リソースの厳しい中小企業にとっても自前のサーバーを設置することやハイパフォーマンスPCの用意を行うなどのコストに対して、クラウドはコスト削減のメリットがあります。 |

田口氏のお話を聞いて、ここ数年のソリッドワークス社の年次イベントに参加させていただく中、かつては懐疑的だった北米のユーザーも、クラウド環境に対して疑わなくなったばかりか、これを受け入れて一気に進もうとする気配も感じています。欧州では新しいことへの開発や取り組みが積極的に行われるとのことです。

今後、外需や水平分業などビジネスモデルの変革が求められている日本が、仮にこれまでの成功体験だけにこだわってそのままだったとすれば、今の世界状況も考えて見た時に、「日本、大丈夫か?」と思えるところがあります。

ちょうど、ミスミでも「機械部品調達の AI プラットフォーム「meviy」 中国でのサービスを開始、グローバル展開を加速 ~欧州・米国に続き中国での展開を開始、時間価値提供を世界レベルへ~」という発表が行われています。

「日本の開発設計環境の変革は“もたもた”していられない」と言えるのではないでしょうか。3D CADを主体とした開発設計環境構築では、AIとクラウドを分けて考えるのではなく、ここを連携させて考えていく必要性があることをユーザー自身も考える必要を感じました。

この取り組みこそ、DXであるのではないでしょうか。

ユーザー主体が進化の鍵:ソリッドワークス社の製品開発の考え方

田口氏には、AIの活用をお聞きする中で、ソリッドワークスの製品開発ポリシーについてお聞きする場面がありました。

| 田口氏: ソリッドワークスでの製品開発で最も重要なのはユーザーの要望に基づくユーザー主体であることです。 この要望を繰り返し聞くことと、効果的な要望を実装することで、使いやすいソリッドワークスへと進化しています。 |

テクノロジーの進化、ここ最近ではAIによって生産性を上げることが可能だと言われています。その利活用について、ユーザーも積極的に要望を出すことができる「ソリッドワークス」であることは、ユーザーにとって、とても重要です。

まとめ

既にネットワーク6Gという取り組みが始まっています。まだまだ5Gの実感さえ満足ではありませんが、「今までできなかったネットワーク上での処理ができるようになる。」と考えることができます。

このネットワーク上の処理速度があがることによって、設計者にはどのような効果があえるのかをまとめます。

| <プラットフォームでの開発設計環境構築> ●オンプレミスからクラウド環境への変化することでの開発設計環境保守保全の効率化 ●他システムとのプラットフォーム上での連携促進 <プラットフォームでの情報共有> ●プロジェクト参加メンバーとの情報共有の促進 _・トレーサビリティ _・最新データと過去データの共有 _・開発設計環境の分散化 |

プラットフォームと、そこにつながるソリューションがさらにAIと連携する「AI×クラウド」によってさらに開発設計環境は効率化される仕組みに変化することでしょう。

今回の対談から、さらに「製造業×AI」の可能性を見出すことができました。

次回は、ダッソーシステムズの考える「製造業×AI」について以下のポイントでお伺いします。

●開発設計環境におけるモデリングとシミュレーションの統合(MODSIM)

●開発設計環境とAIを結ぶ意味