サイズ違いは誰も困らせない!

今回のシリーズは、特別編として「Cナビ」と他サービスとの棲み分け、サービスの特徴、簡単な構造物を設計する過程を解説しつつ、Cナビの使い方や実際に手配したときの感想などを3回に分けて解説します。

第2回目のこの記事では、Cナビで部品を手配するために製品を設計します。設計を進めるうえでさまざまな考え方があり、今回はその一つの手段を紹介しながら設計を進めます。

図面を描かずに加工部品を手配!「Cナビ」のご利用はこちらから

目次

1.単純な部品で構成できるアイテムを構想する

Cナビを使って部品を手配するにも、その部品を手配する目的が必要です。

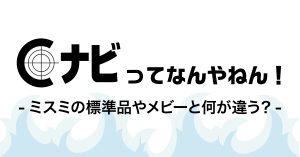

Cナビで手配できる単純形状の部品で構成する機能的なアイテムをいくつか検討した結果、「16セグメントのデジット型サインボード」を設計することに決めました。

“16セグメント“を利用したアイテムとしてLEDデジタル表示器が有名ですが、今回は16個のセグメントをベース板に差し込み文字や数字を表示させるメカ部品だけによるデジット型サインボードを設計します。

| ■セグメント(Segment) 「区分」や「部分」といった意味を表す英単語で、複数のセグメントの表示の仕方によって数字や英大文字を表示できるようにしたものをいいます。■デジット(digit) 「指」や「桁」、「アラビア数字」といった意味を表す英単語ですが、表示器として使用する場合は複数のセグメント全体の総称をいいます。 名詞であるデジット(digit)を形容詞にすると皆さんご存じのデジタル(digital:段階的に変化する量)になり、アナログ(analog:連続的に変化する量)の反対語です。 |

ちなみに、16セグメントの他に7セグメントが存在します。こちらはセグメント数が少ないことから表現できる文字が限られ、数字表記に用いられるのが一般的です(図2-1)。

図2-1 デジットの種類

16セグメントを設計するにあたり、部品の共通化を図り設計工数や部品管理費の削減、部品単価の低減を目指します。

(図2-1 a)の色分けした16個のセグメントごとの共通化リストを示します(表2-1)。

表2-1 16個のセグメントの共通化

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 短 | 短 | 長 | 長 | 短 | 短 | 長 | 長 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 短 | 長 | 短 | 短 | 短 | 長 | 短 | 短 |

表2-1より、短い部品10個、長い部品6個の2種類のセグメント構成で設計を進めることとします。

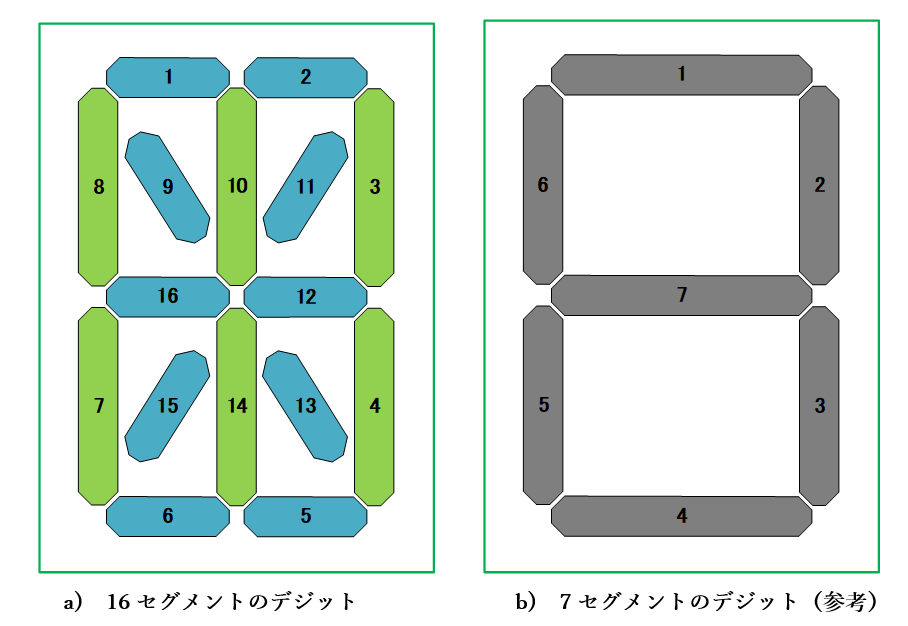

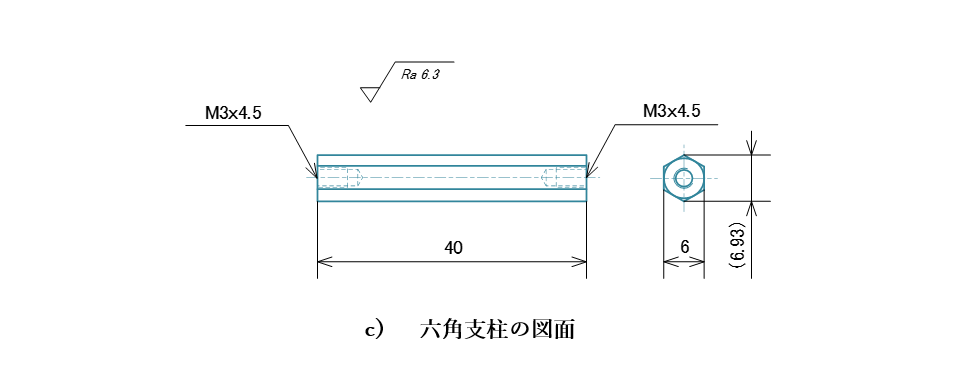

16セグメントは、数字に加えてアルファベットにも対応でき、表現豊かなサインボードになります(図2-2)。

図2-2 16セグメントのデジットで表現できる文字列の例

2. 基本レイアウトに使うと便利な数値

今回設計する16セグメントデジットの大きさには一切の制約がありません。そのため自由にサイズを決めることができます。

構想設計の際にデザイン性や拡張性を考慮するときに使える2つの有用なキーワードを紹介します。

- 黄金比(おうごんひ) または 白銀比(はくぎんひ)

- 標準数(ひょうじゅんすう)

1 黄金比、白銀比とは

黄金比は「1:1.618」で表され、人が最も美しいと感じる比率として長年親しまれてきました。ギリシャの世界遺産であるパルテノン神殿の底辺と高さの比が黄金比でできています。また旧twitter(現X)の鳥のロゴやapple社のリンゴのロゴは曲線を多用していますが、曲線を構成する円のサイズが黄金比で構成されています。古くから西洋文化の中では黄金比が美しいと感じて利用されています。

一方、日本文化では白銀比「1:1.414」が美しいとされて愛されています。白銀比は別名、大和(やまと)比とも呼ばれます。アニメキャラクターの全身や顔のサイズの縦横比が白銀比でできていることが多く、スリムな黄金比に比べると少し「ぽちゃっ」としたイメージになり、かわいらしさの表現に役立っています。またコピー用紙で使用するA4やA3用紙の縦横比も白銀比になっています。

2 標準数とは

標準数は製品などのサイズを決めるために日本産業規格(JIS Z 8601)によって決められた基準値です。等比数列(隣合う数値の比が一定)を丸めたもので、製図の世界では表面粗さの数値(例:Ra 0.8、Ra 1.6、Ra 3.2、Ra 6.3、Ra 12.5、Ra 25など)で見かけられます。

標準数のうち、R5~R40系列までを示します(表2-2)。

表2-2 標準数R5~R40系列表

| R5 | R10 | R20 | R40 | |

| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |

| 1.12 | 1.12 | 1.18 | ||

| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.32 | |

| 1.40 | 1.40 | 1.50 | ||

| 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 |

| 1.80 | 1.80 | 1.90 | ||

| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.12 | |

| 2.24 | 2.24 | 2.36 | ||

| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.65 |

| 2.80 | 2.80 | 3.00 | ||

| 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.35 | |

| 3.55 | 3.55 | 3.75 | ||

| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 |

| 4.50 | 4.50 | 4.75 | ||

| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | |

| 5.60 | 5.60 | 6.00 | ||

| 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.70 |

| 7.10 | 7.10 | 7.50 | ||

| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |

例えば、R5列を見ると「1.0」「1.6」「2.5」「4.0」「6.3」の5つの数値があり、「6.3」の次は桁が上がって「10.0」となります。つまり、1.0から10.0の間を5個の数値で、一定の比率に基づいて区切った数列(等比数列)を「R5列」と呼ぶのです。同様に1.0から10.0の間を10個で区切ると「R10列」、20個で区切ると「R20列」、40個で区切ると「R40列」になります。

例えば「R5列」に着目すると、隣り合う数値の比率は次のようになります(表2-3)。

表2-3 R5列の標準数の隣り合う数値の比率

| R5の数値 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |

| 比率 | - | 1.0×1.6 | 1.6×1.56 | 2.5×1.6 | 4.0×1.58 | 6.3×1.59 |

表2-3より、R5列では隣り合う数値に約1.6倍すると次の数値になっていることがわかります。つまりR5列だけで設計すると、おのずと黄金比で設計できることを意味しています。

しかし、R5列の5つの数値だけでは設計の自由度が低くなるため、R5列で対応できない場合は、R10列、R20列の順で数値を選択していきます。

それぞれの比率はR10列で約1.25、R20列で約1.12、R40列で約1.06となります。

標準数は黄金比を実現するためのものではなく、大きさを変えたシリーズものの設計に適しています。

| 系列の記号R 標準数はフランス人のルナール(Renard)が発案したもので、 ルナール数列とも呼ばれることから記号Rが使われています。 |

3 基本レイアウト構想

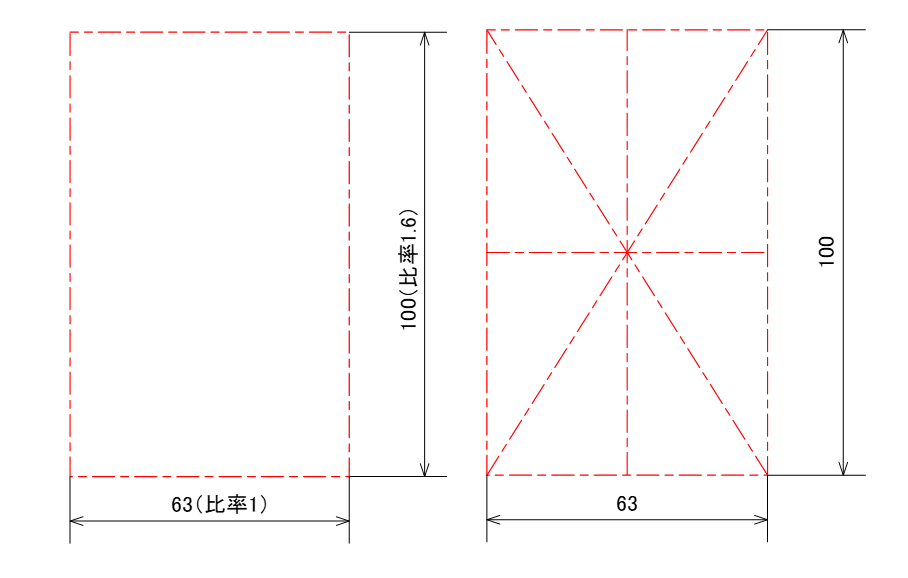

16セグメントデジットの骨組みとなる基本中心線の縦横比から決めていきます。

基本中心線をR5列の数値から選んで、1:1.6の黄金比とします(図2-3)。

図2-3 標準数のR5列を選択したレイアウト基本中心線

3. 部品形状を設計する

以降、部品を設計する際にも標準数になるように心がけ、標準数に一致しないサイズの場合は補正を掛けながら数値を決めていきます。

1 セグメントの基本設計

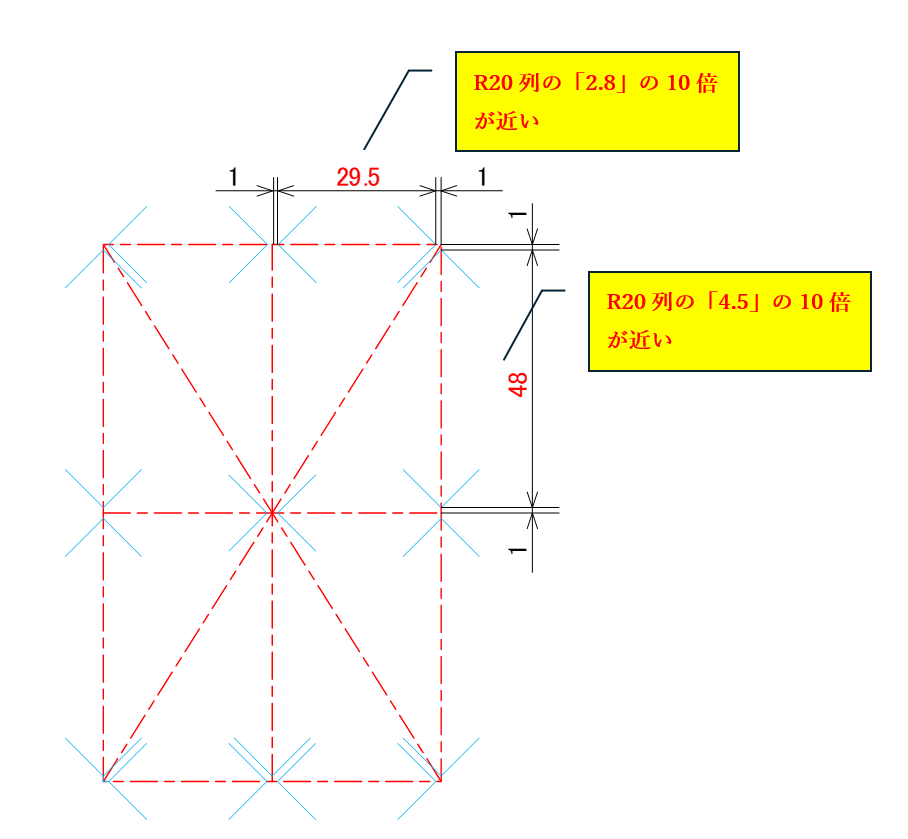

隣り合うセグメント同士が接触するレイアウトにすると、加工ばらつきによって干渉する可能性が高いため、あらかじめ基本中心線から1mmずつ隙間を確保しておきます。(図2-4)。

図2-4 ばらつきを考慮した隙間の確保

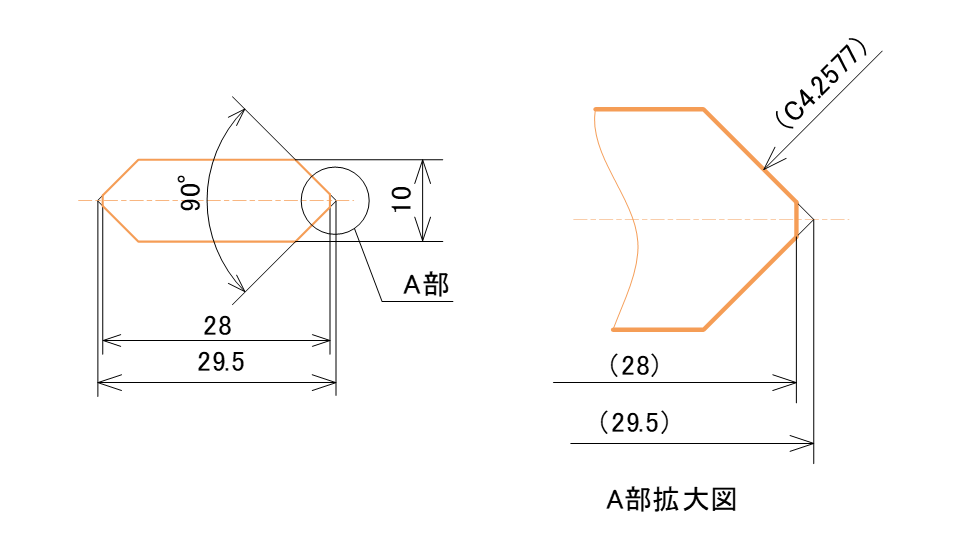

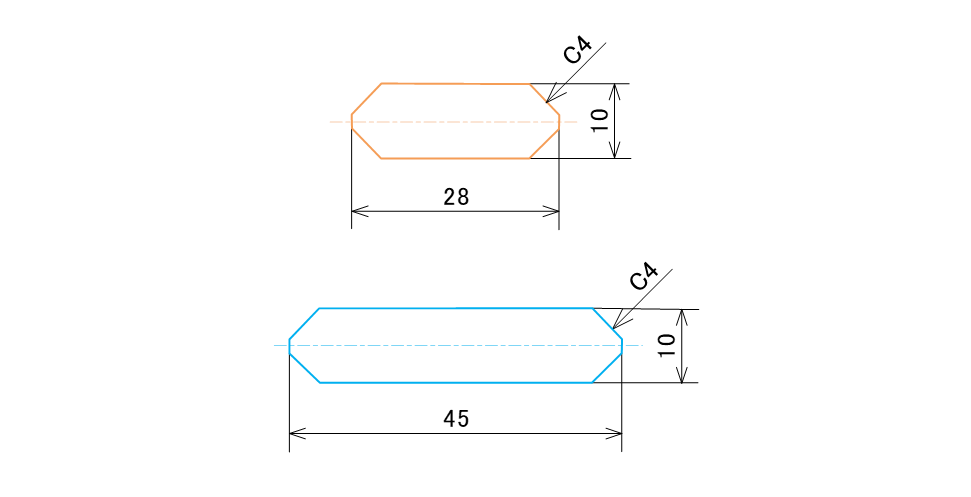

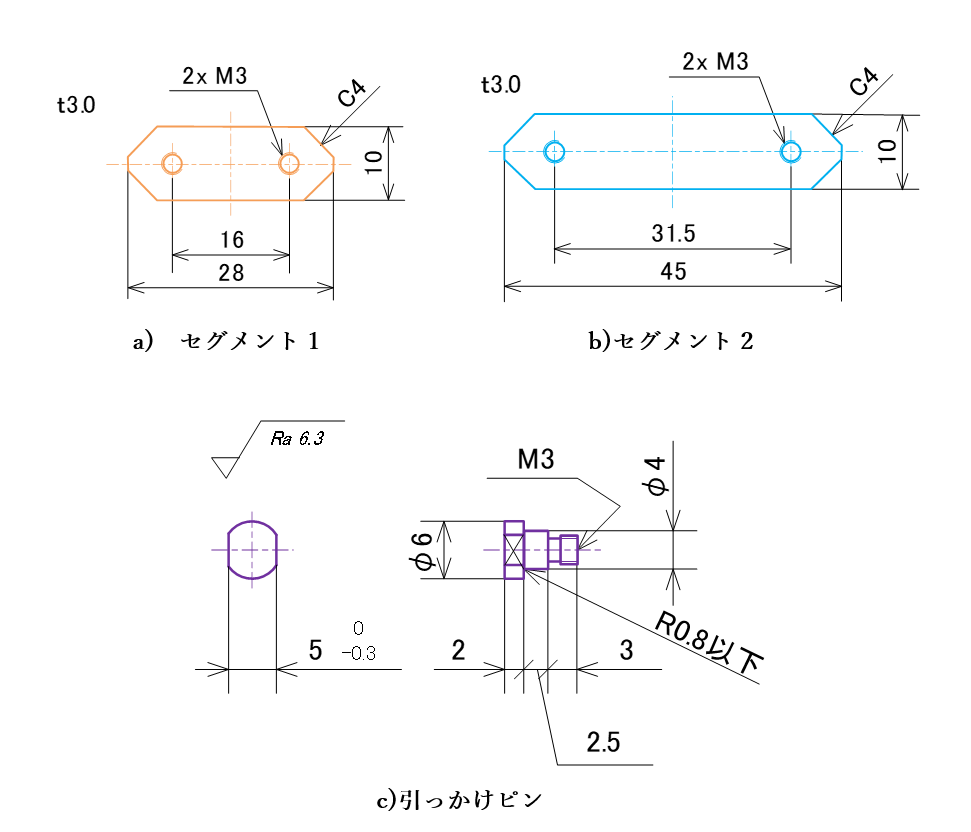

セグメントの先端がエッジになっていては危険であるため、各セグメントの全長を標準数になるよう短めにカットして、先端をフラットにします。

2つのセグメントの全長や全幅が標準数になるように次のように調整します。

- 幅寸法…10mm(R5列の「1.0」の10倍)

- 全長(短)寸法…29.5mm→28mmに補正(R20列の「2.8」の10倍)

- 全長(長)寸法…48mm→45mmに補正(R20列の「4.5」の10倍)

しかし、全長を標準数に合わせるべく短くしたため、45°面取りの数値が「C4.2577」と汚い小数点になってしまいます(図2-5)。

図2-5 設計思想を忠実に図面化して全長を補正した寸法

メビー 2Dで手配する場合は上記の図で手配しますが、Cナビでは小数点の入力ができないかもしれないと考え、セグメント(短)とセグメント(長)ともに面取りの値は近似値の「C4」に形状補正しました(図2-6)。

図2-6 セグメントの基本設計

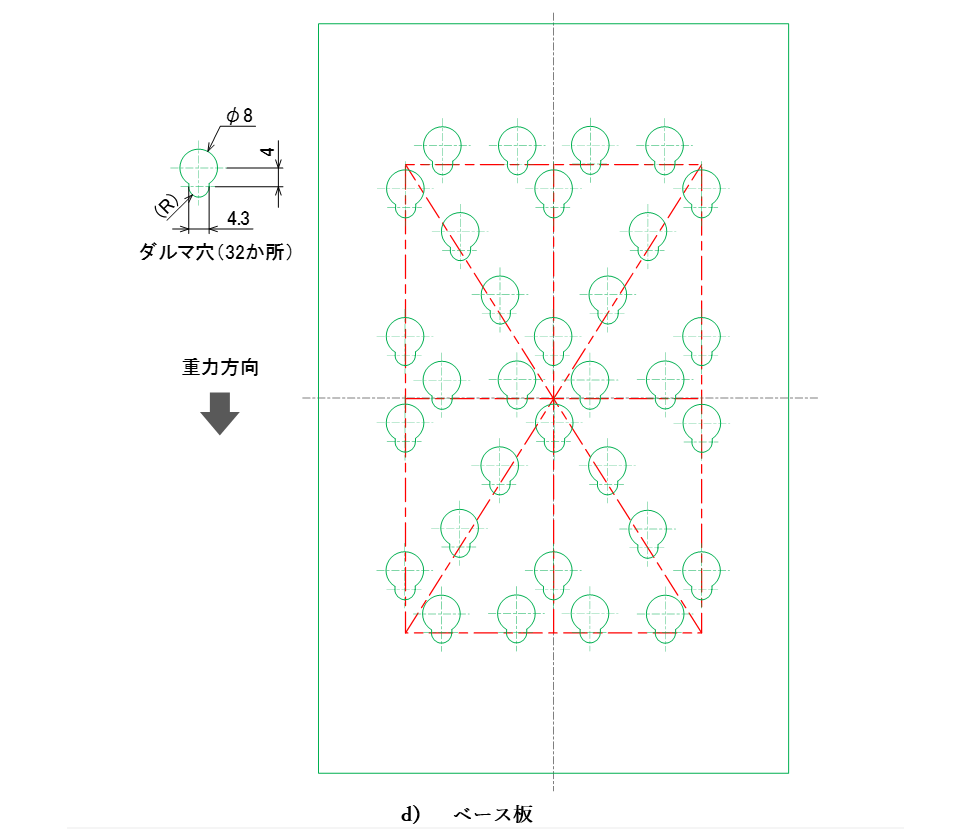

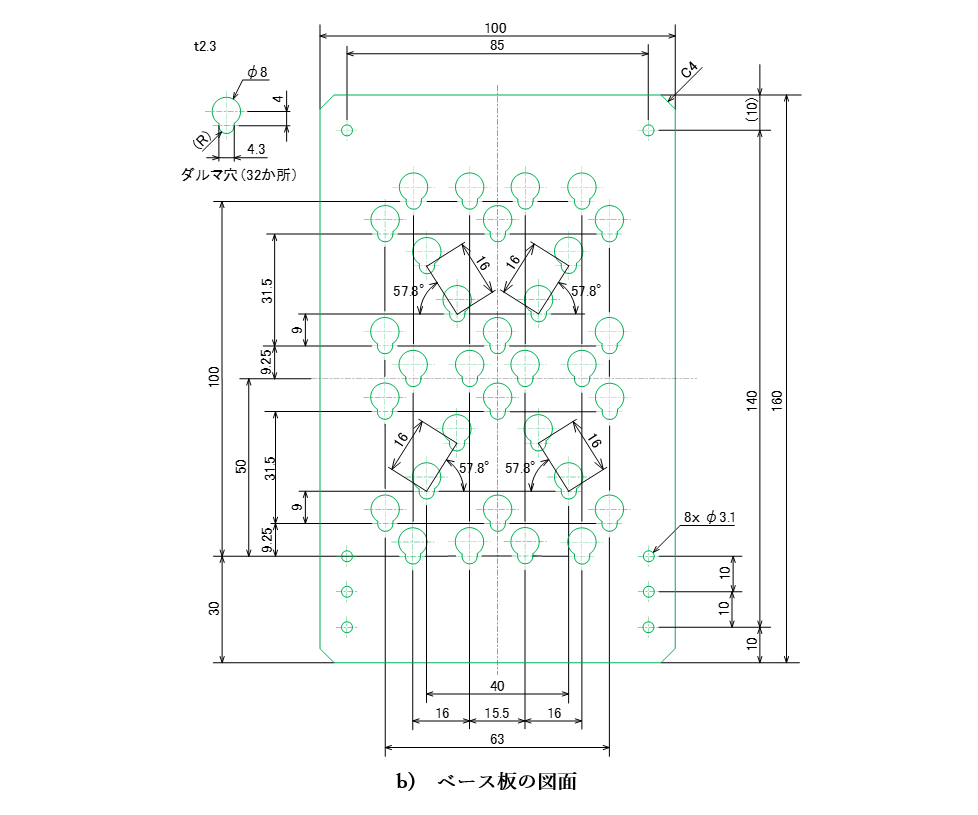

2 ベース板の基本設計

16個のセグメントを固定するためのベース板を考えます。

大きさに制約がないため、バランスよく上下左右対称として設計を進めます。

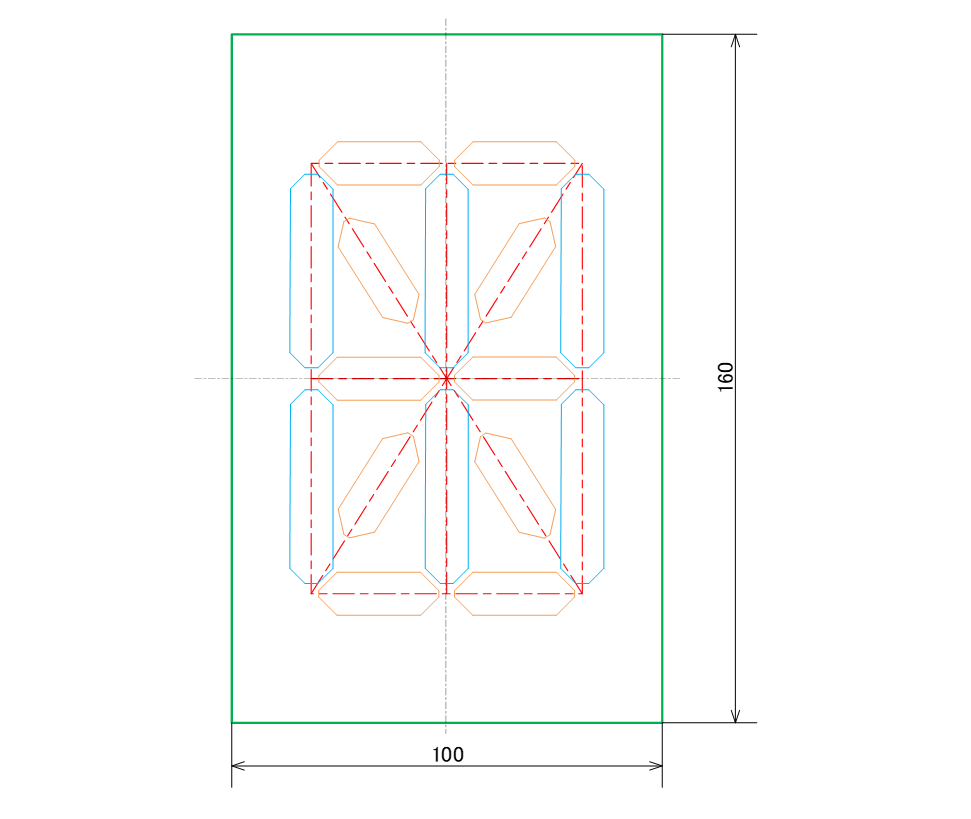

デジットの基本レイアウトをR5列から選択しているので、ベース板もR5列から黄金比1:1.6となるように決定しました(図2-7)。

図2-7 ベース板の外郭形状

3 セグメントの固定方法の検討

セグメントをベース板に固定する方法を考えます。

ピンで位置決めしようと考えますが、ピン1点ではセグメントが回転するため、2本必要になります。

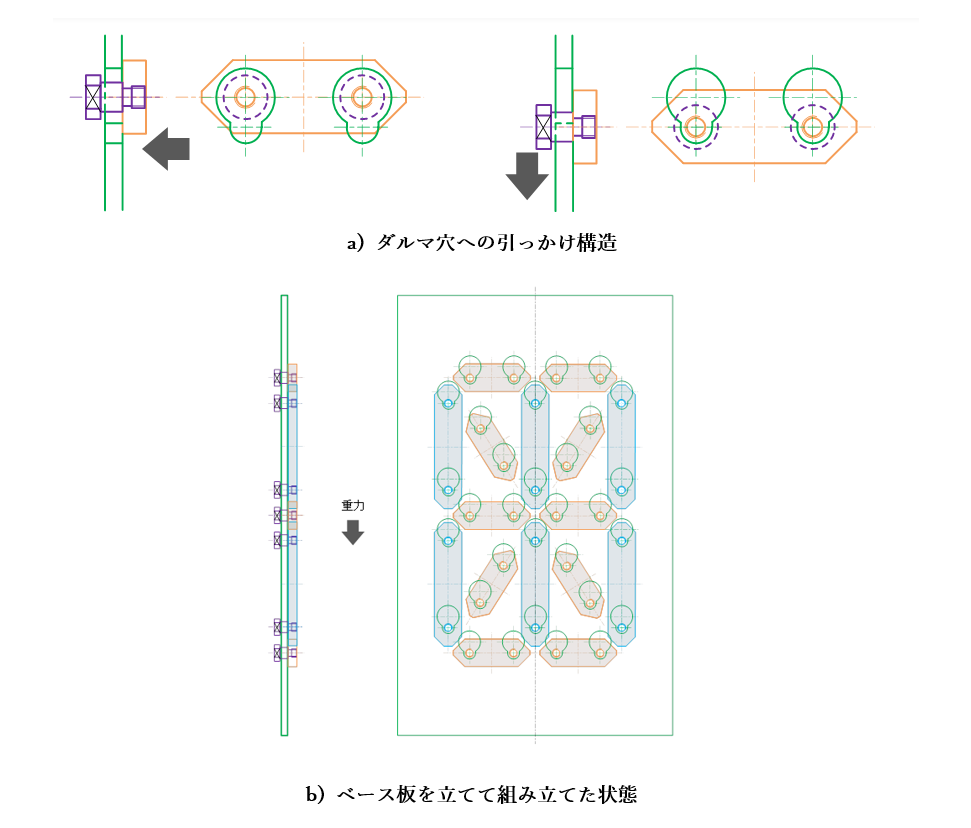

ベース板を水平に置いた状態であれば、ピンを差し込むだけで問題ありませんが、立てて表示したい場合、ピンを差し込むだけでは振動でセグメントが落下するリスクが高くなります。振動で落下しないようベース板の穴をダルマ穴にして、セグメントに固定したピンを引っかける構造とします(図2-8)。

図2-8 セグメントの設置

引っかけ構造とすることで、セグメントの取り付けや取り外しの際に隣接するセグメント同士が干渉する場合がありますが、セグメント自体を固定しているわけではないので少し動かす程度で簡単に組めると想定でき、そのまま設計を進めます。

セグメントに追加するねじは上下左右対称構造として、組み立て時の方向性に冗長性をもたせます。2つの穴ピッチは、セグメントのがたつきを抑える目的でできるだけ広くなるよう標準数から数値を決めます。材質はねじ長さ確保のため、3.0mm厚のアルミ材に黒色アルマイト処理を選択して文字の視認性を上げるようにします。黒色にしたセグメントのねじ部から引っかけピンの端部が見えるため、セグメントとの色味を合わせるよう引っかけピンの材質は鉄鋼材料にして黒色になるめっきを選択することとします。

ベース板は黒色のセグメントの存在を際立たせるよう、銀色になるニッケルめっきを選択することとします(図2-9)。

図2-9 セグメントと引っかけピンの図面とベース板の構造

4 デジット型サインボードの倒立方法の設計

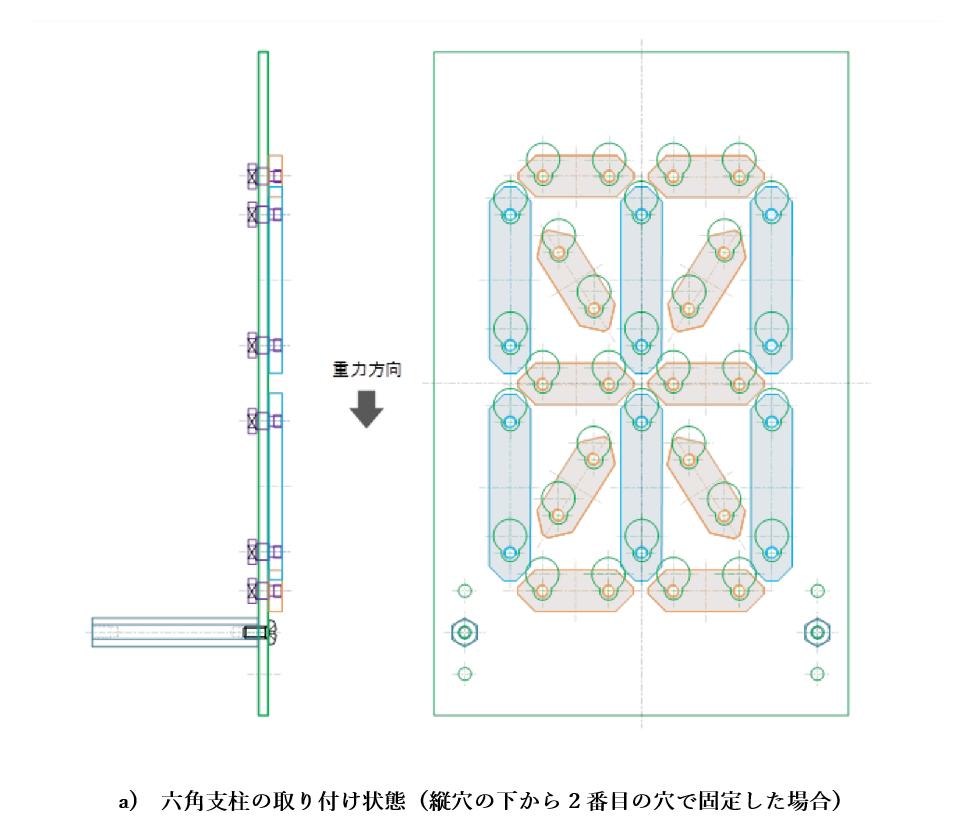

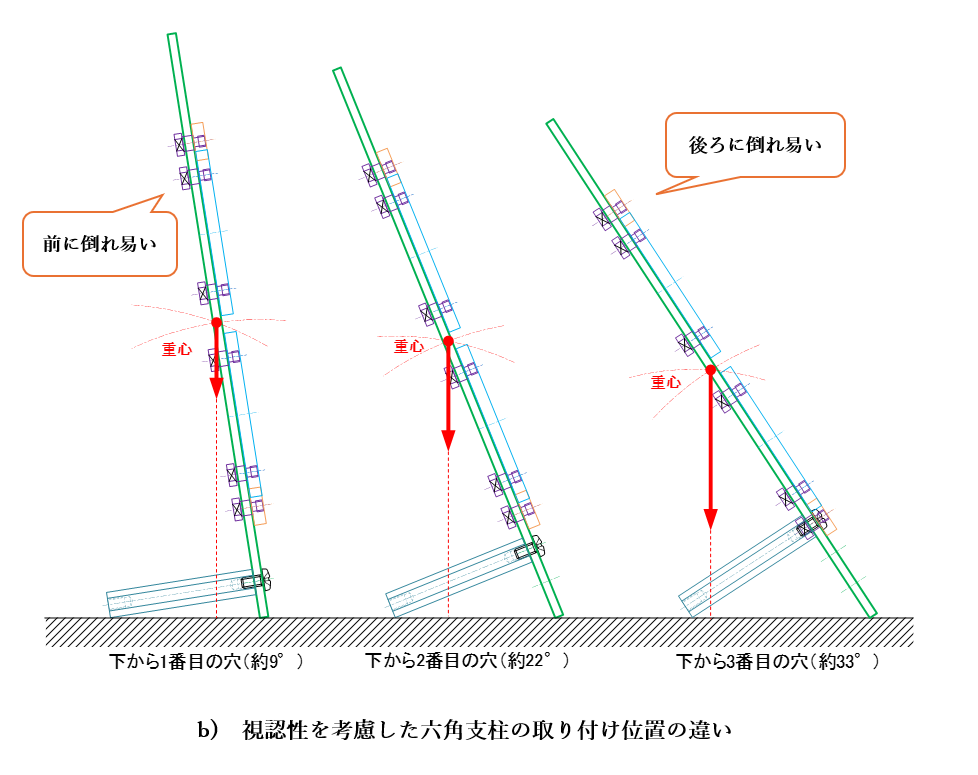

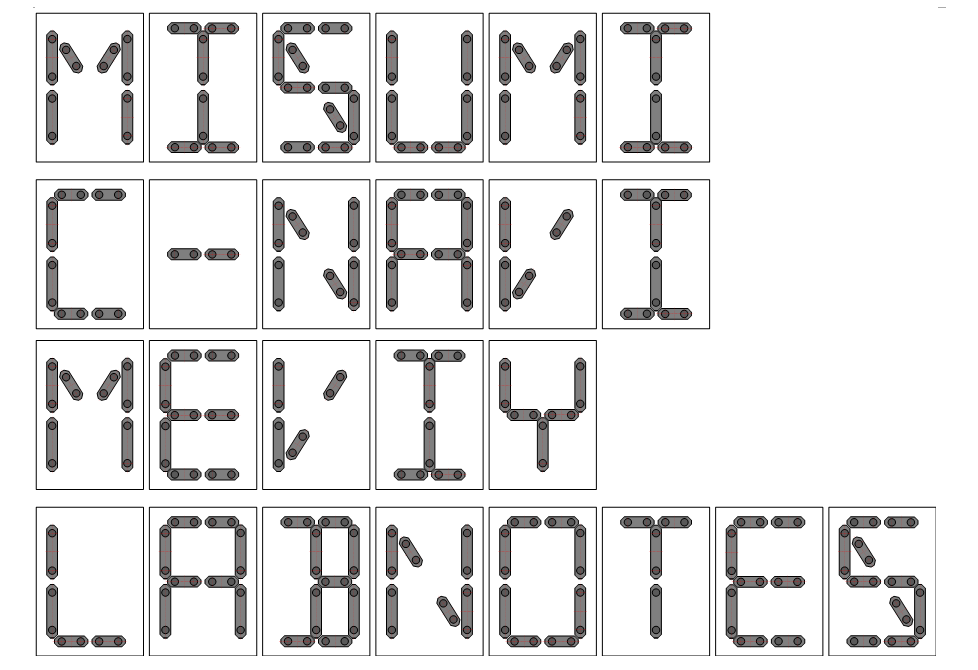

ベース板1枚では直立して保持することができません。机の上に置いた状態でデジットの視認性を考えて、六角支柱をベース板にねじ止めすることで転倒防止の足として利用します。六角支柱の全長も標準数から選択しました。

デジットの視認性を考慮して六角支柱をベース板に取り付ける位置をずらすことで、3種類の角度を選定できるようにしました(図2-10)。

図2-10 ベース板の傾斜方法

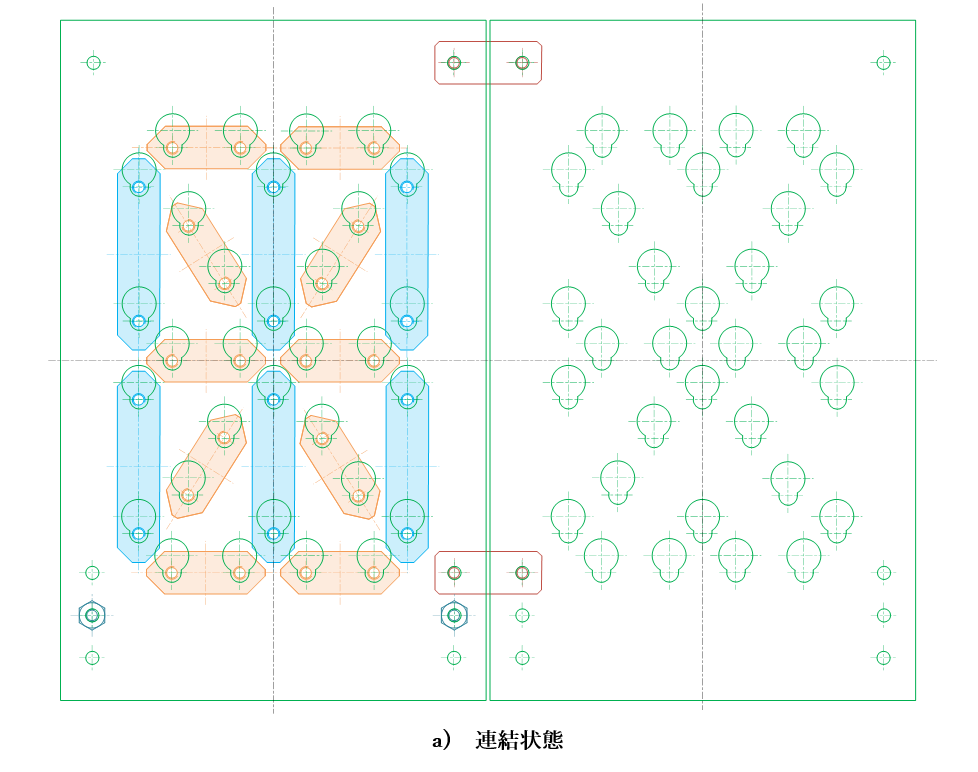

5 デジット型サインボードを複数連結する場合の検討

デジットを並べることで、さまざまな単語やメッセージを作ることができます(図2-11)。

図2-11 複数のデジットによる文字列の例

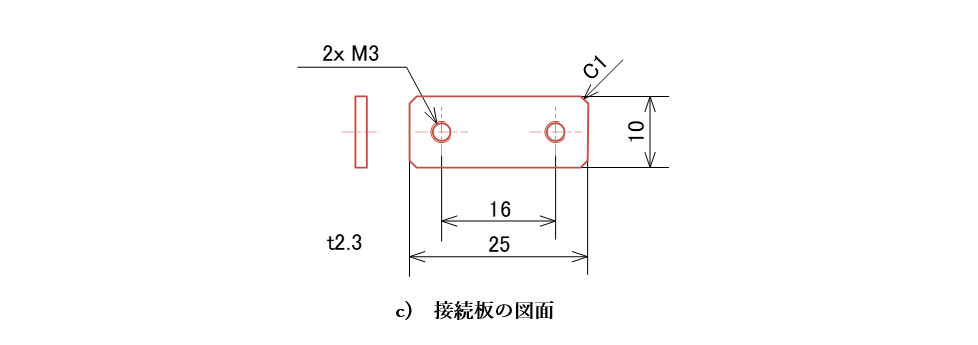

複数のベース板を連結するために接続板(図の赤色の板)を設けて、ベース板の上下で連結する構造とします(図2-12)。

図2-12 接続板を用いた連結

4. 標準数で設計するメリット

ここまでで、各部品の寸法数値を標準数にこだわって設計してきました。

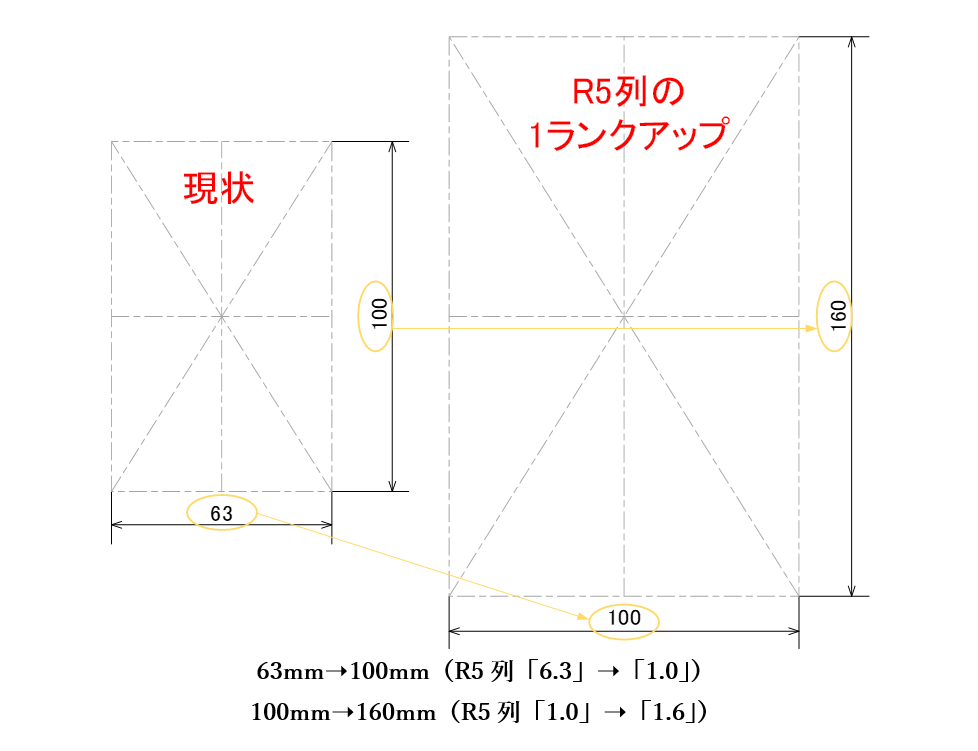

標準数を使った理由は、今回設計した16セグメントのデジット型サインボードを少しサイズアップしたい、あるいはダウンサイジングしたいというときに使えるためです。

例えば、もう少し大きなデジット型サインボードを要求されたとき、標準数の系列表の並びを見ながら、同じ比率で拡大設計することができます(表2-4)。

表2-4 標準数R5~R40系列表

| R5 | R10 | R20 | R40 | |

| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |

| 1.12 | 1.12 | 1.18 | ||

| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.32 | |

| 1.40 | 1.40 | 1.50 | ||

| 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 |

| 1.80 | 1.80 | 1.90 | ||

| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.12 | |

| 2.24 | 2.24 | 2.36 | ||

| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.65 |

| 2.80 | 2.80 | 3.00 | ||

| 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.35 | |

| 3.55 | 3.55 | 3.75 | ||

| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 |

| 4.50 | 4.50 | 4.75 | ||

| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | |

| 5.60 | 5.60 | 6.00 | ||

| 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.70 |

| 7.10 | 7.10 | 7.50 | ||

| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |

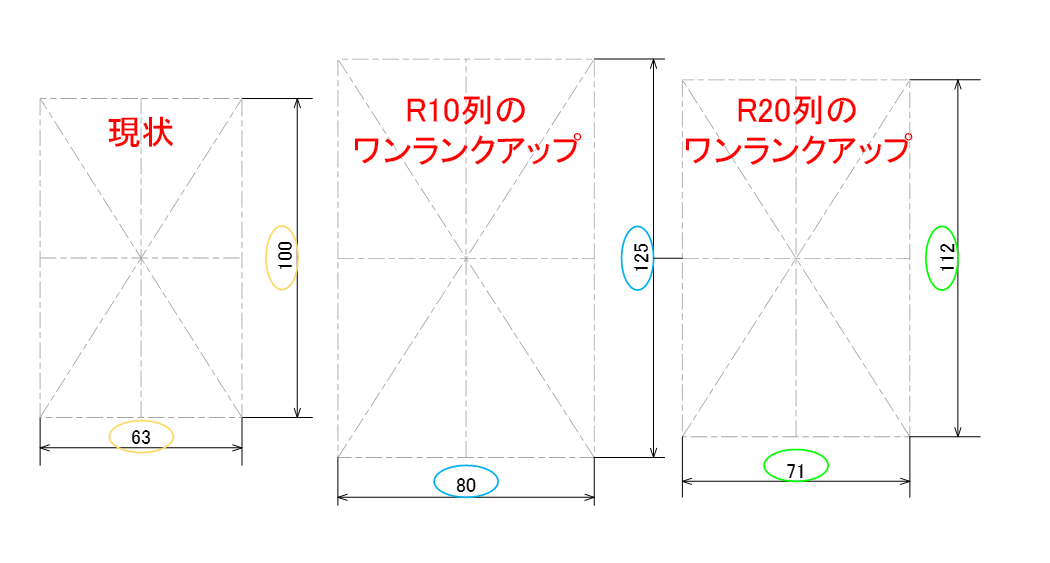

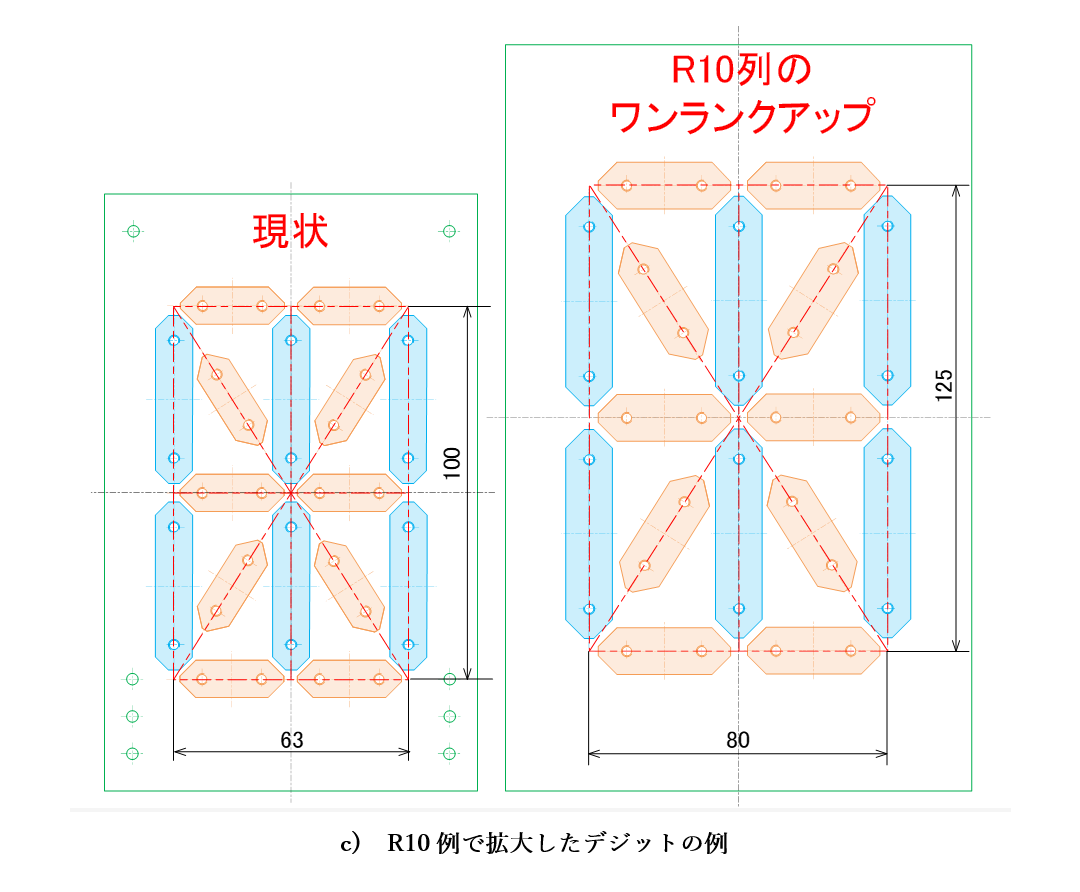

16個のセグメントを配置する基本レイアウトは「63×100」の長方形でしたので、標準数の数値を少し大きなサイズで設計してみましょう。

R5列で1ランク大きい数値を使うと次のようになります(図2-13)。

図2-13 R5列の数値で1ランク大きい数値を選んだときの基本レイアウト

R5列の比率では、思ったよりサイズが大きくなってしまう場合は、R10列、R20列と順に系列を変えて検討します(図2-14)。

図2-14 R10列とR20列の数値で1ランク大きい数値を選んだとき(表2-4参照)

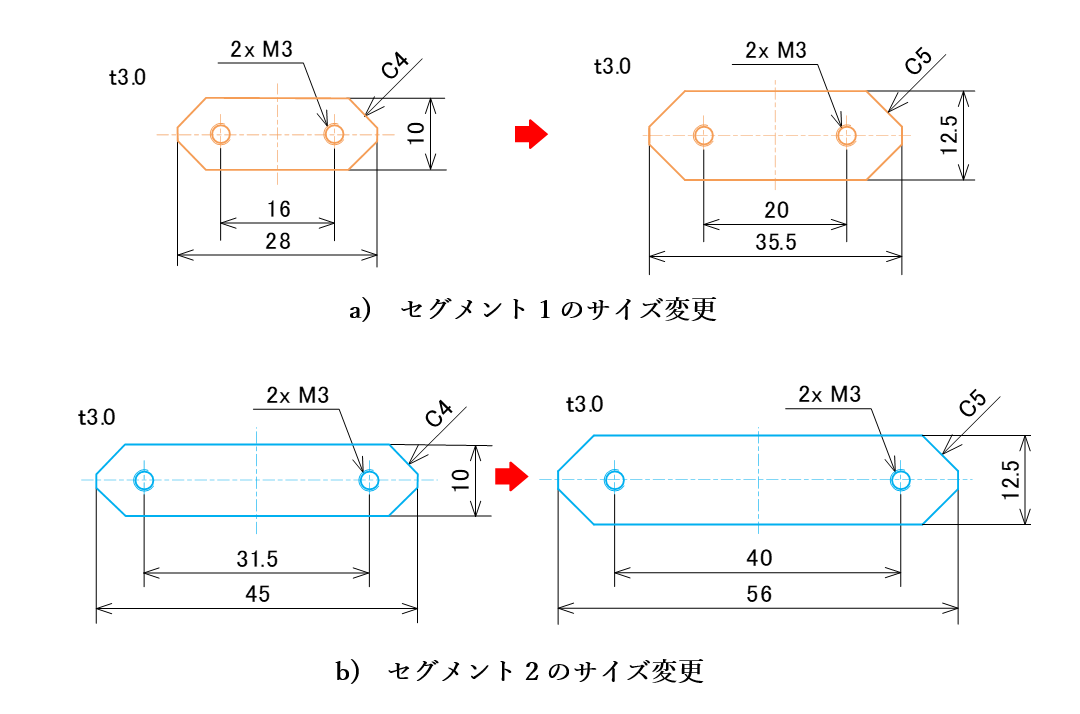

例えば、基本レイアウトをR10列の数値(80×125)にした時、部品「セグメント1」と「セグメント2」の寸法でR10列の数値から1ランク上の数値を、R20の数値を使用している場合は2ランク上の数値を選びます。ただし、機能的に使用するねじ部や引っかけピンの寸法は現状のままを維持し、変更しないようにしました(図2-15)。

図2-15 R10列の1ランク大きいサイズで設計しなおした例

まとめ

「16セグメントのデジット型サインボード」を設計する思考過程の一例を紹介しました。特にスペースを気にせず設計できる場合、自由に数値を決めて設計できる反面、寸法を決める根拠が乏しくなります。しかし、デザイン性を考えた時に黄金比や白銀比という目安となる比率があること、サイズの拡張性を考えた時には標準数で設計する手法があることを知りました。

ただし、比率や選択できる数値に制約が出る分、設計自由度が下がります。ここは設計者の腕の見せ所です。設計に時間がかかりますが、試行錯誤しながら数値を選択していくことは設計の醍醐味です。

次回は、今回設計した部品を手配するにあたって、ミスミ標準品、Cナビ、メビー 2Dから最適なサービスを選定し、Cナビで画面入力しながら作図し手配する手順と、手配品を組み立てるまでを解説します。

標準数を極めれば、さまざまなことができるようになる

何でもできるわけではないが 昨日の設計より確実に強い設計になれる