図面は丁寧で礼儀正しいように見えるが、

実はいい加減で曖昧(あいまい)な図面であること

日本で図面を描いて海外で部品を製作する設計製造のグローバル化は益々増えていくと確信します。世界に出しても恥ずかしくない図面を描いたり読み解いたりするための知識が必要になります。そこで今回のシリーズでは、グローバル図面に必須となる幾何公差の意味と図面のルールを解説します。

新シリーズのテーマは

慇懃無礼(いんぎんぶれい)!

~表面は丁寧で礼儀正しいように見えるが、実は尊大で無礼なこと~

第1回目のこの記事ではグローバル図面への転換について詳しく解説します。

meviy 2D|PDF図面アップロードで簡単操作

かんたん見積もりはこちらから >

目次

1. 近年のJIS製図のトレンド

2016年のJIS製図において、グローバル図面を提供するための改定や提言によって日本の製図に関する方向性が示され、多くの企業に影響を与えました。本項では改定や提言の内容を紹介します。

1)JIS B 0420-1:2016 「製品の幾何特性仕様(GPS)-寸法の公差表示方式-」について

2016 年版のJIS 製図において、「製品の幾何特性仕様(GPS:Geometrical Product Specification)」に関する規格が公開され、次に示す規格が公開されました。

次に示す枠内の内容は、正式な規格として登録はされていませんが、2016年に発行された「JISハンドブック_59_製図」のJIS B 0420-1:2016 (P78)に掲載された「解説」ページから文章を抜粋し引用したものです。

| 1.制定の趣旨 この規格の目的は、まず、従来の規格では、寸法と混用されているサイズの用語の定義を明確にすることである。この規格が適用されるサイズ形体は“円筒”および“相対する平行平面”のことである。この規格においては、これら二つの形体の長および関わるサイズに対する標準指定演算子および特別指定演算子を規定すると共に、その指定条件および図示方法を規定することを目的としている。 2.制定の経緯 日本における製図に関するJIS は、1980 年代~1990 年代に制定されたものが多く、新しいものでも制定されてから10 年ほどが経過している状況である。この間、ISO/TC213 のGPS 規格に関する活動は活発に実施され、多くの国際規格が制定・改定されるに至っているが、JIS と国際規格の内容のかい(乖)離が激しい。この状況を放置すれば、さらにかい(乖)離の程度が大きくなり、日本の産業界に不利益をもたらす可能性が高まる。このような背景を踏まえて、従来の用語で言うなら“寸法”および“寸法公差”に関わる GPS の基本的な国際規格の一つであるISO 14405-1:2010 について、まずJIS 化することをISO/TC213 国内対策委員会グループA において決議し、一般財団法人日本規格協はJIS原案作成委員会を組織してJIS 原案を作成した。 3.審議中に特に問題になった事項 |

上記の解説を要約すると、グローバルに対応した図面とは、長さや直径などをサイズと呼び、その精度を要求する場合はサイズ公差で表現します。しかし位置の精度を要求する場合は“従来の寸法公差”ではなく幾何公差を使うべきと、JIS が宣言したものと考えてよいでしょう。

参考までに、ISOではGPS(Geometrical Product Specification:製品の幾何特性仕様)と呼びますが、アメリカでは幾何公差を使って図面を描き公差検討することまでを含めて「GD&T(Geometric Dimensioning & Tolerancing:幾何公差設計法)」という言葉が使われています。

2)JIS B 0420の3つの規格の概要

JIS B 0420(製品の幾何特性仕様[GPS])は、次の3つに区分され、2016年から2020年にかけて順次公開されました。

- JISB0420-1…第1部:長さに関わるサイズ(2016年)

- JISB0420-2…第2部:長さまたは角度に関わるサイズ以外の寸法(2020年)

- JISB0420-3…第3部:角度に関わるサイズ(2020年)

以下にこれら3つの規格の概要を紹介します。

① JIS B 0420-1…第1部:長さに関わるサイズ

この規格は、“円筒”および“相対する平行二平面”の二つのサイズ形体の長さに関わるサイズに関する標準指定演算子並びに特別指定演算子を規定しています。

サイズ測定の細かな内容が規定され、従来の2 点間サイズだけでなく3 次元測定機を意識したサイズが定義され、専用の記号が明示されています。

様々なサイズの種類の一例を紹介します。

例)

局部サイズ…2 点間サイズ、球サイズ、断面サイズ、部分サイズ

全体サイズ…最小二乗サイズ、最大内接サイズ、最小外接サイズ

まずはサイズ形体(feature of size)の定義を確認しましょう。

サイズ形体とは、長さまたは角度に関わるサイズによって定義された幾何学的形状をいい、円筒,球,相対する平行二平面などが該当します。

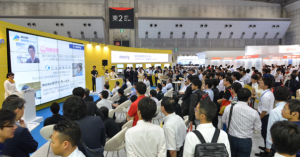

相対する平行二平面に関するサイズ形体の図例と実際の形状を示します(図1-1)。

図1-1 相対する平行二平面に関連するサイズ形体の例

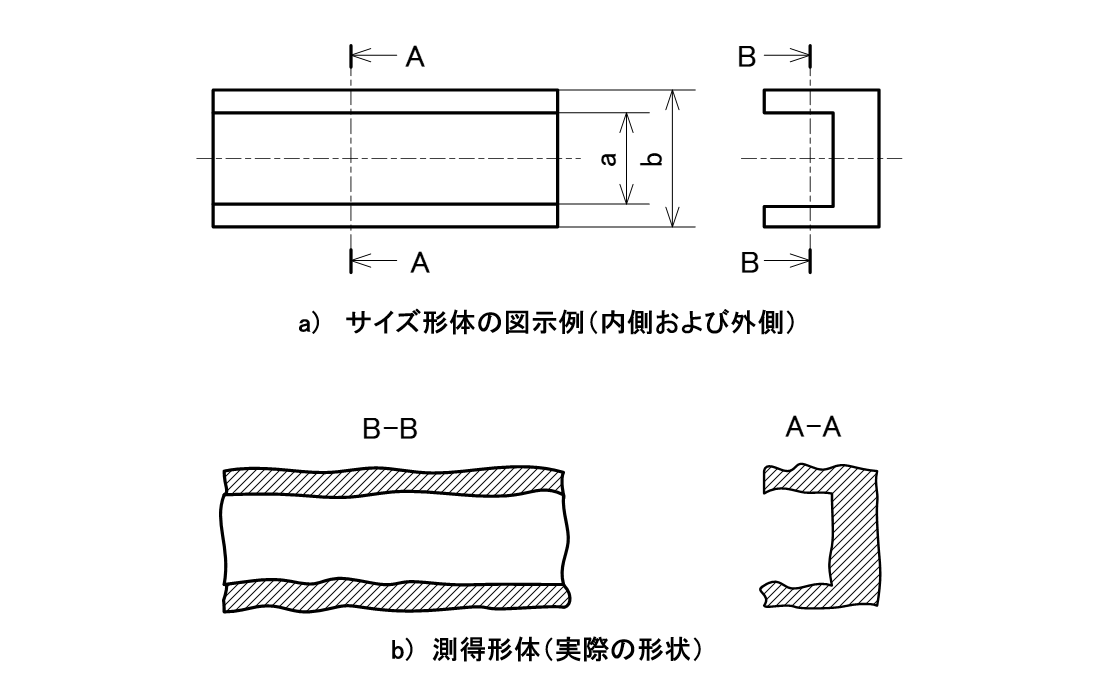

円筒に関連するサイズ形体の図例と実際の形状を示します(図1-2)。

図1-2 円筒に関連するサイズ形体の例

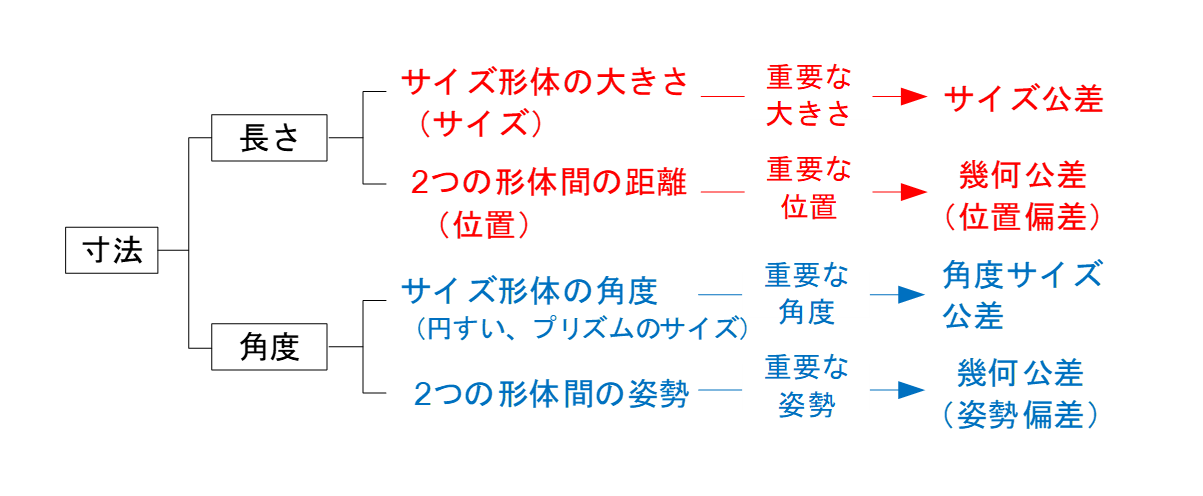

加えて、寸法と寸法に関する公差の概念が、次のように示されています(図1-3)。

図1-3 寸法と寸法に関する公差の概念

以前から現在でも「寸法」という文言は使っても構いません。さらに寸法は「長さ」と「角度」に分類されることも変わりありません。

ここで「長さ」に着目すると、大きさを「サイズ」と呼び、精度を要求する場合はサイズ公差を指定すると明示され、形体間の距離を「位置」と呼び、精度を要求する場合は幾何公差を指定すると明示されたことがわかります。

② JIS B 0420-2…第2部:長さまたは角度に関わるサイズ以外の寸法

この規格は長さまたは角度に関わるサイズ以外に、プラスマイナス公差を適用するときに生じる曖昧さを避けるために、プラスマイナス公差の代わりに用いる幾何公差の適用について規定しています。

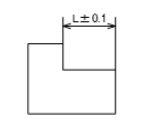

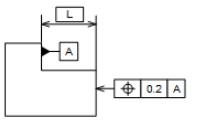

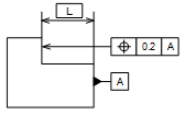

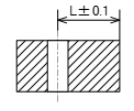

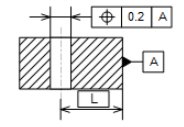

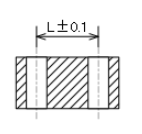

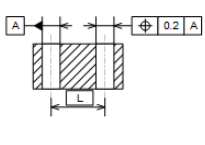

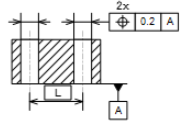

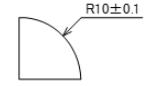

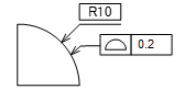

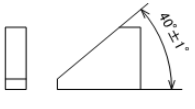

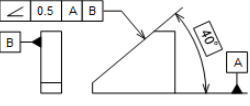

プラスマイナス公差を用いることで解釈が曖昧となる例に対して幾何公差を用いることで曖昧さをなくした例を紹介します(表1-1)。

表1-1 曖昧さのある例と幾何公差を用いて曖昧さをなくした例

| 曖昧さのある例 | 幾何公差を用いて曖昧さをなくした例(一部抜粋) | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

つまり、位置や輪郭、角度に関する公差は“従来の寸法公差”を使わずに幾何公差を積極的に使いましょうということです。

③ JIS B 0420-3…第3部:角度に関わるサイズ

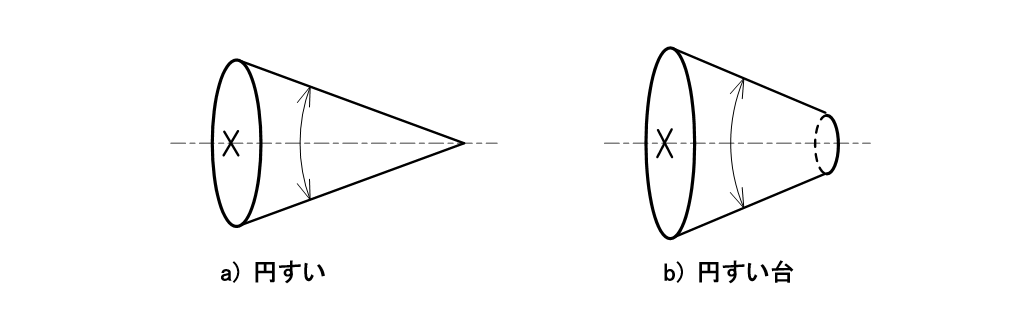

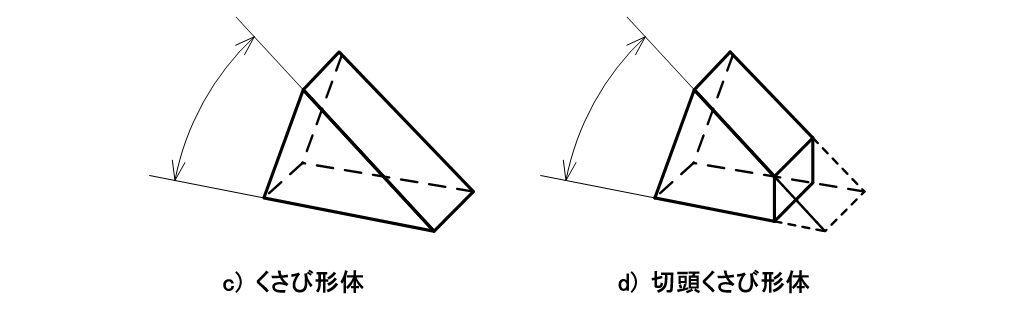

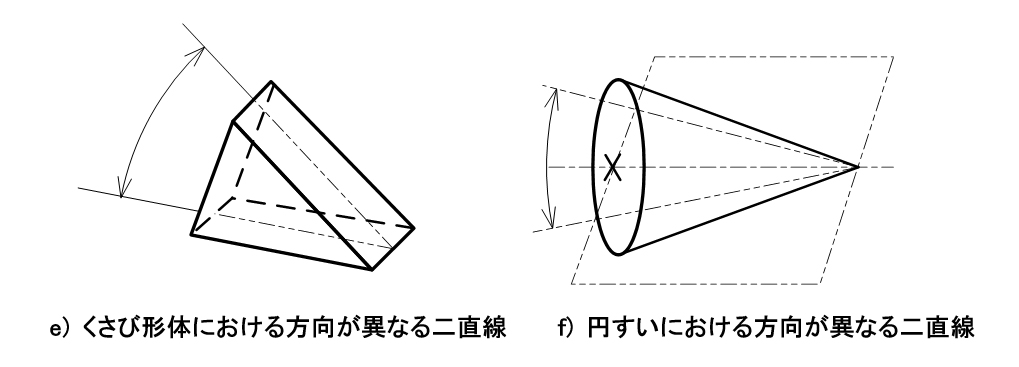

この規格は角度に関わるサイズ形体(以下“角度サイズ形体”という)、例えば円すい、円すい台、くさび形体、切頭くさび形体、方向が異なる二直線のための多くの特別指定演算子を規定しています。

角度サイズ形体の例を示します(図1-4)。

図1-4 角度サイズ形体の例

2.グローバル図面への転換

前項で紹介したように、今後の日本の製造業においてグローバル図面を描くことが求められます。そもそも日本国内で流通してきた“従来の寸法公差”図面とグローバル図面では何が違うのでしょうか?

かんたんな形状を使って、その違いを確認してみましょう。

1)“従来の寸法公差” を用いた寸法指示と測定の曖昧さ

現在、日本国内で流通している寸法公差主体の図面が、曖昧性を排除できない理由を紹介します。

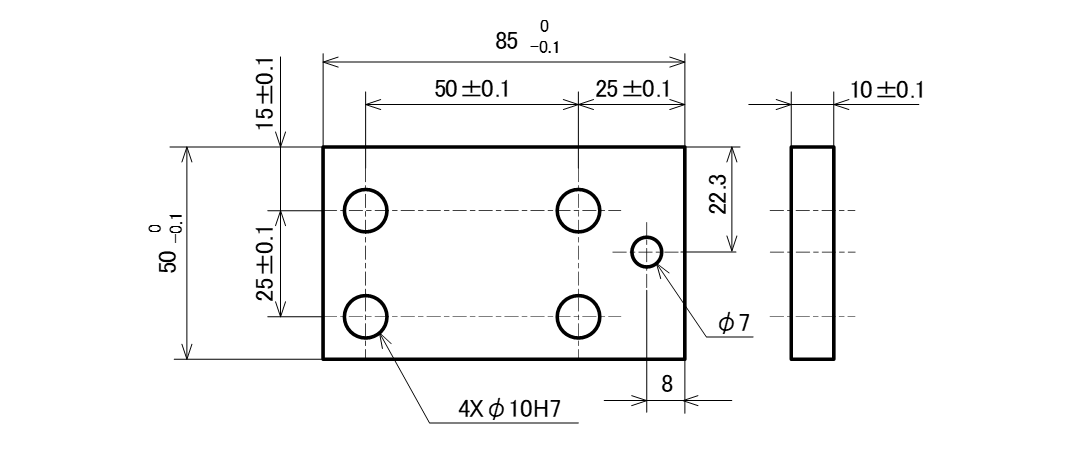

①従来の寸法指示例

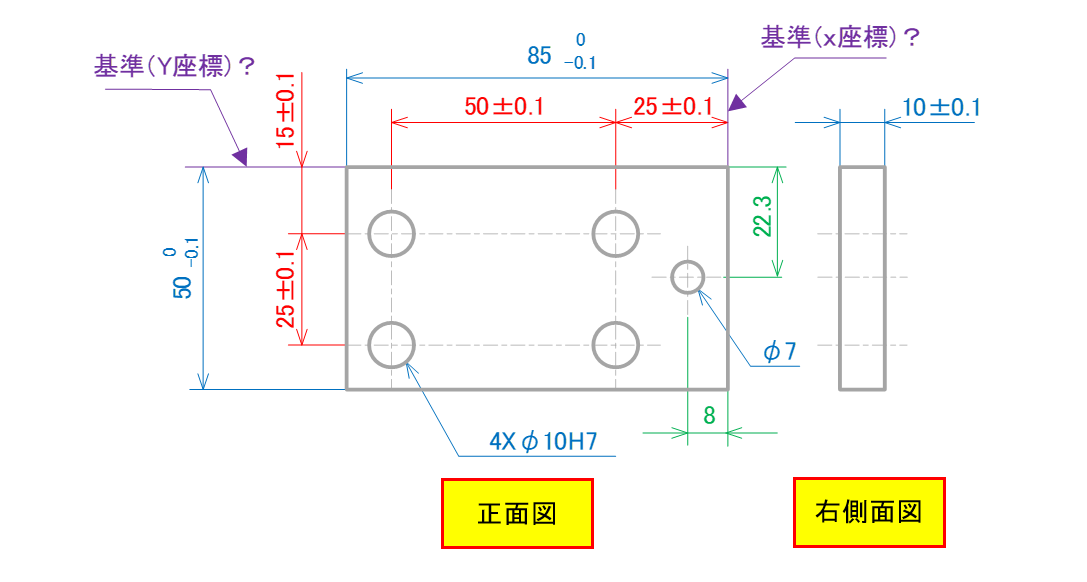

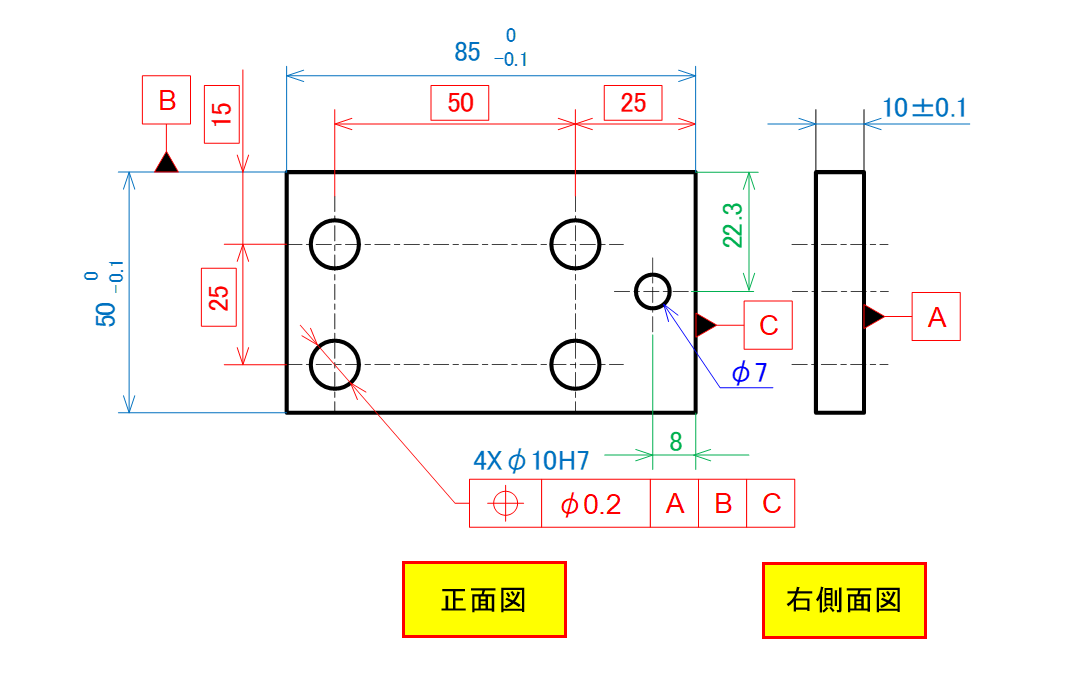

現在、国内で流通している寸法記入例を示します(図1-5)。

図1-5 “従来の寸法公差”を用いた寸法指示例

②従来の寸法指示の設計意図

従来の寸法指示はその配列や公差の有無から設計意図を読み取る必要がありました。

読み取った設計意図を色分けして確認してみましょう(図1-6)。

図1-6 従来の寸法指示の設計意図を色分け

- 寸法配列から正面図の右端面がX座標の基準、同じく上端面がY座標の基準であることが推測されますが、右側面図からはZ座標の基準が明確でないことがわかります。

- 青色の寸法…公差の有無に関係なくサイズを表しています。

- 赤色の寸法…公差があるため重要な位置を表しています

- 緑色の寸法…公差がないため重要ではない位置を表しています。

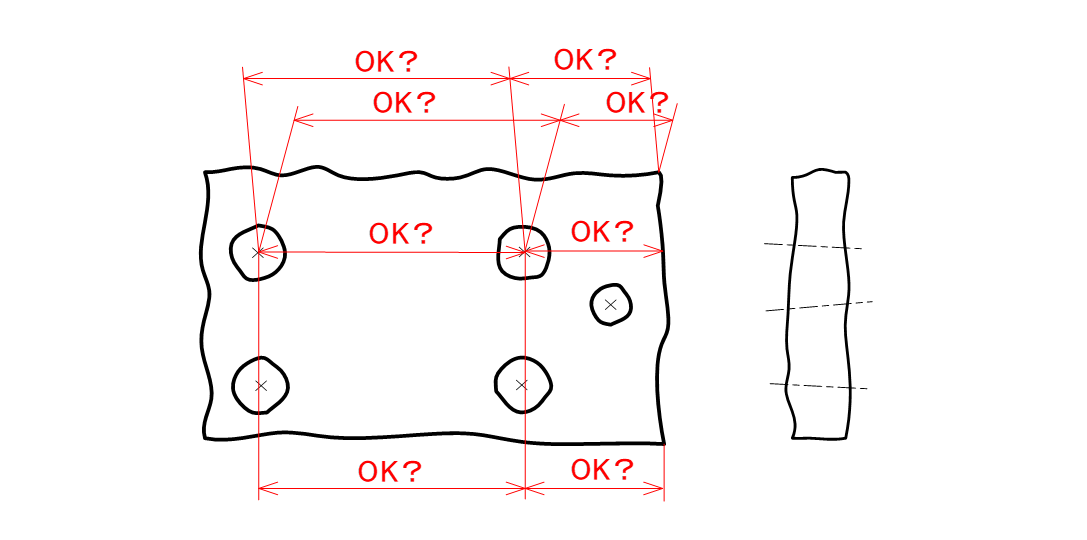

③従来の寸法指示における測定時の曖昧さ

従来の寸法指示を見て、何が悪いのか理解できない人もいることでしょう。

CADの画面やフライス盤のテーブルはあらかじめ座標が決まっています。しかし加工された部品は加工の熱で表面はうねり、段取り替えの際に平行や直角がわずかにずれます。この形の崩れた部品を加工機から取り外した瞬間に定義された座標がなくなり、測定の際に曖昧さが残るのです(図1-7)。

図1-7 あいまいさの残る測定

2)グローバル図面と測定の一義性

海外で主流となっている図面は、位置に関する公差を幾何公差の中の位置度で表現しています。幾何公差によって曖昧さがなくなる理由を紹介します。

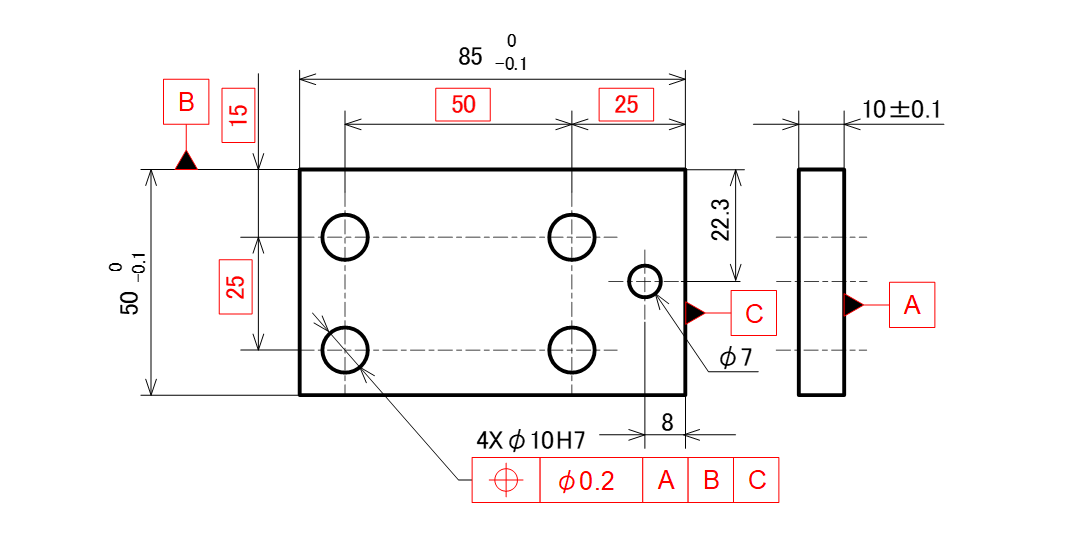

①グローバル図面の寸法指示例

サイズ寸法の精度を要求するものは従来通りのプラスマイナス(±)公差で表します。しかし位置寸法の精度を要求するものは幾何公差に書き換える必要があります。

図1-5の従来の図面をグローバル図面に書き換えたもの(赤字部)を示します(図1-8)。

図1-8 グローバル図面に書き換えた寸法記入例

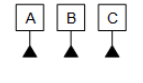

図1-8には、幾何公差に用いる専用記号がありますのでかんたんに紹介します(表1-2)。

表1-2 幾何公差に用いる専用記号の意味

| 記号 | 読み方 | 意味 |

|

データム | 基準を表します。 3つデータムで直交する3平面を形成する場合を「3平面データム」と呼び、XYZ座標が定義できます。 |

| 理論的に正確な寸法(TED) | ばらつきをもたない寸法です。 25.0000という意味です。 (本シリーズでは短縮名称の“理論寸法”と呼ぶこととします) |

|

| 公差記入枠 (フレーム) |

幾何特性の種類と幾何公差の許容値、データムの優先順序を表現します。 |

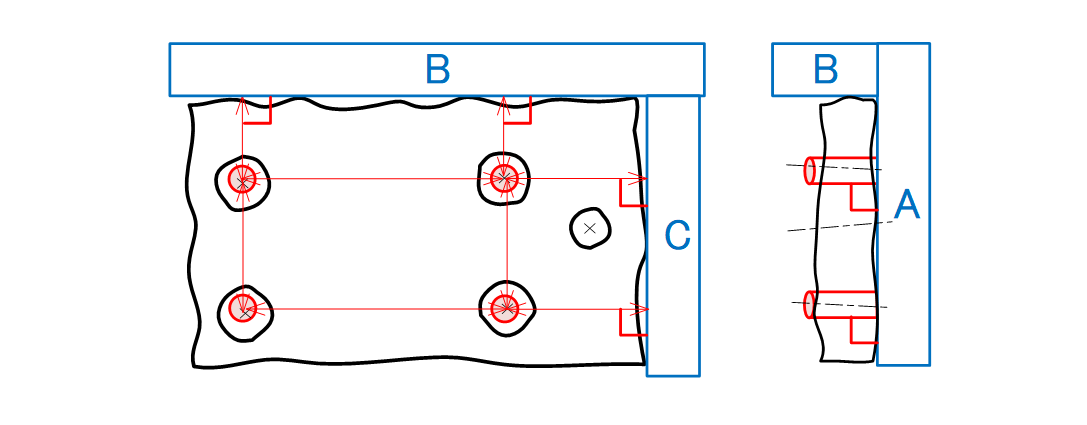

②グローバル図面の寸法指示の設計意図

読み取った設計意図を色分けして確認してみましょう(図1-9)。

図1-9 グローバル図面の寸法指示の設計意図を色分け

- 右側面図にあるデータムAから、右側面図の右側がZ座標の基準であることがわかります。

正面図にあるデータムBから正面図の上端面がX座標の基準、同様にデータムCから正面図の右端面がY座標の基準であることがわかります。 - 青色の寸法…公差の有無に関係なくサイズを表しています。

- 赤色の寸法…幾何公差を用いて重要な位置と基準を表しています

- 緑色の寸法…公差がないため重要ではない位置を表しています。

③グローバル図面の寸法指示における測定時の一義性

3つのデータムを参照することで、XYZ座標系を定義できます。この座標に従い位置の検査することで、全世界のどこで誰が検査をしても同じ測定方法になり測定の一義性を確保することができます。(図1-10)。

図1-10 一義性のある測定

まとめ

今回は、国家規格であるJIS(日本産業規格)がグローバリズムに対応できていない日本の製図状況を危惧し、従来のガラパゴス図面からグローバル図面への転換を提言した内容を紹介しました。

寸法精度を要求する場合、なんでもかんでも“従来の寸法公差”を使っていた寸法記入法から、位置に関しては位置度などを使って指示しなければいけなくなります。

“従来の寸法公差”図面に比べるとグローバル図面に書き換える手間は設計者として面倒な作業になります。その手間をかける以上に幾何公差を使って図面を描くことは設計品質に大きなメリットをもたらします。このメリットはこのシリーズを通して解説していきます。

次回は、“従来の寸法公差”図面と幾何公差を用いた図面で何が違うのかを、「独立の原則」と「包絡の条件」を用いて解説します。