直角度の記号は「直交する直線や平面!」と覚える

グローバルな製造現場で通用する図面を描くには、幾何公差に対する正確な理解と、図面における一貫したルールの運用が欠かせません。本シリーズでは、そうした「グローバル図面」に必須となる幾何公差の意味やその記号の使い方について、丁寧に解説しています。

第12回となる今回は、「直角度」について取り上げます。直角度の意味やその記号の使い方を中心に、図面上での正しい指示方法を分かりやすく解説していきます。

meviy 2D|PDF図面アップロードで簡単操作

かんたん見積もりはこちらから >

目次

1.姿勢偏差とは

姿勢偏差は関連形体に分類され、データムに関連して幾何偏差が決められる形体になります。

姿勢偏差には次の5つの幾何特性があります。

・平行度

・直角度 ←今回解説する幾何特性

・傾斜度

・線の輪郭度…姿勢偏差の場合、データムに関連する

・面の輪郭度…姿勢偏差の場合、データムに関連する

2.直角度とは

直角度は「データム直線またはデータム平面に対して直角な幾何学的直線または幾何学的平面からの直角であるべき直線形体または平面形体の狂いの大きさ」とJISで規定されます。

直角度は姿勢偏差のグループに属するためデータムを必要とします。

3. 直角度の記号と記入のルール

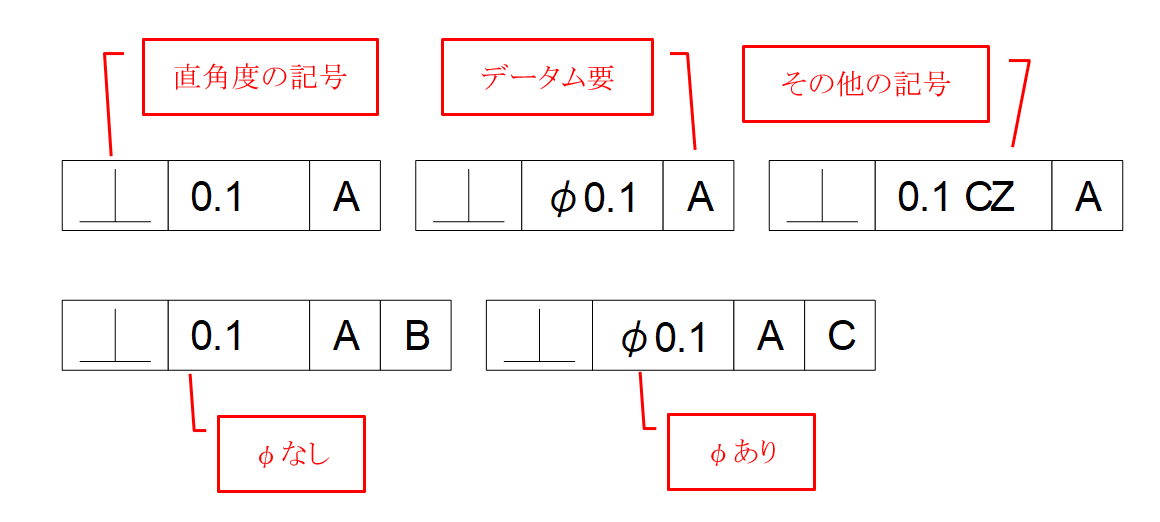

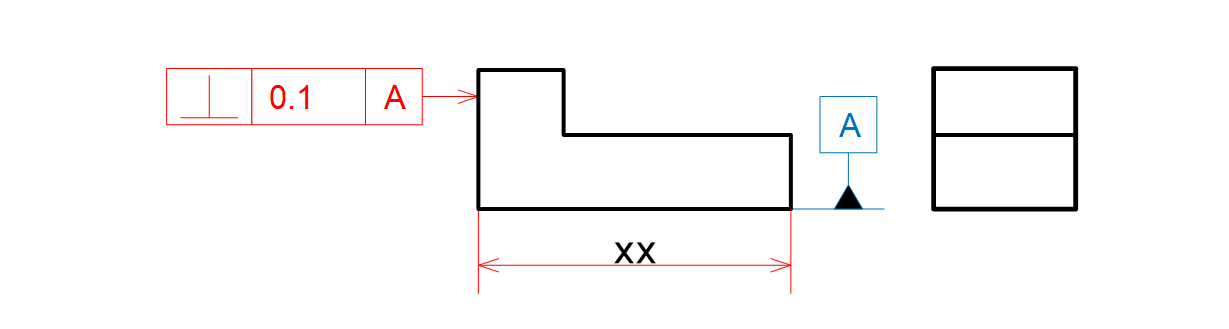

直角度を図面に表現する場合、公差記入枠に直角度の記号と幾何公差値、必要に応じてその他の記号、データム記号を記入します。公差記入枠は3つあるいは4つの区画のものを使います(図12-1)。

図12-1 直角度の記入例

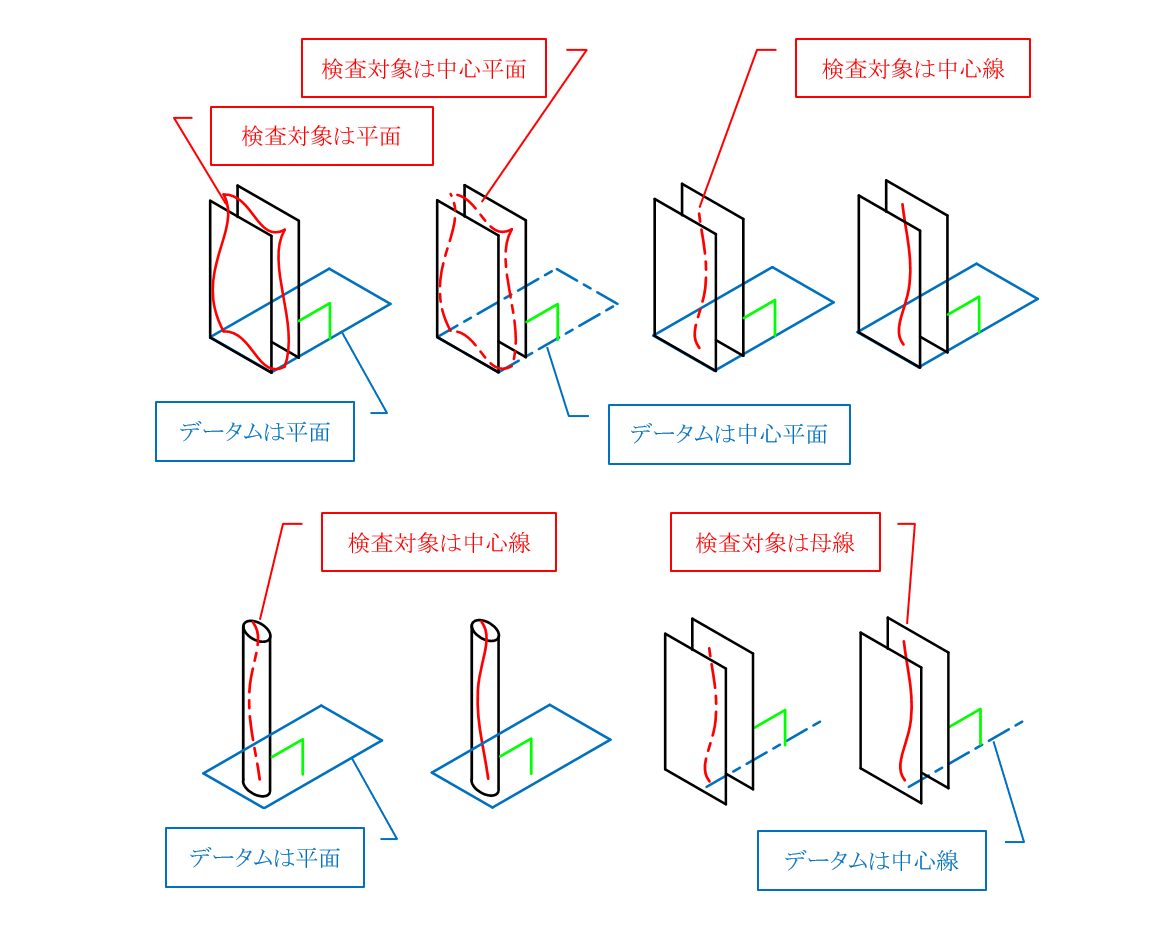

直角度の対象となる形体は1枚の平面または中心平面・中心線・母線です。従って、それらの形体を包み込む空間が公差領域となります。公差領域に応じて幾何公差値にφが付かない場合とφが付く場合があります(図12-2)。

図12-2 直角度の公差領域のパターン

4. 直角度を適用する形状

直角度を適用する形状は、一般的に平面形状や軸・穴に指示します(表12-1)。

表12-1 直角度を適用する形状例

| 適用する形状例 | データム | 対象形体 | 補助記号 | ||

| 1 | 直交二平面

断続平面(同一面) |

|

要 | 平面

(断続形体) |

–

(CZ) |

| 2 | 平面に直交する軸や穴

断続穴(同一中心線) |

|

要 | 中心線

(断続形体) |

–

(CZ) |

| 3 | 直交2穴

断続穴(同一中心線) |

|

要 | 中心線

(断続形体) |

–

(CZ) |

5. 直角度の図面と公差領域

図面に直角度を指示する場合の設計意図と図面指示例・公差領域を解説します。

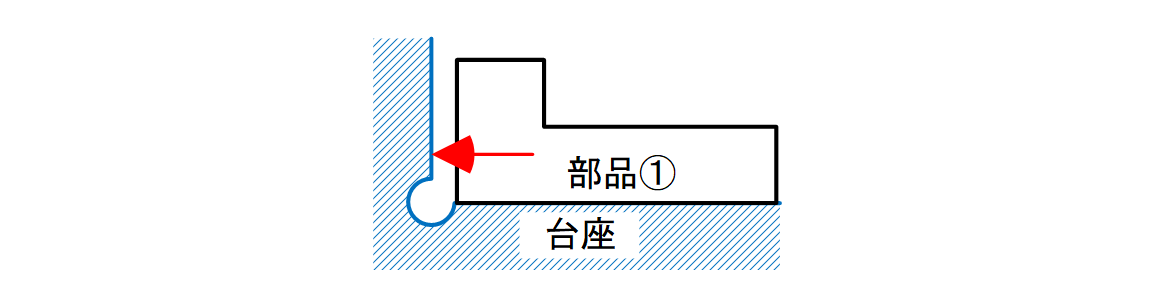

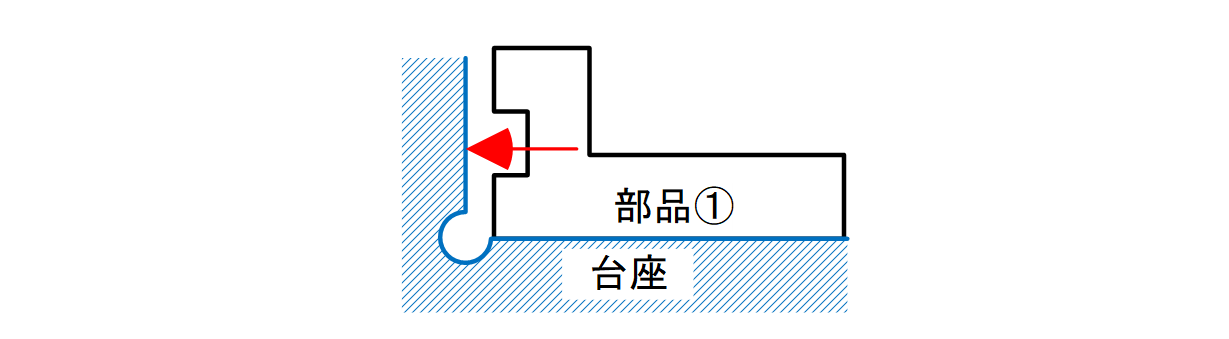

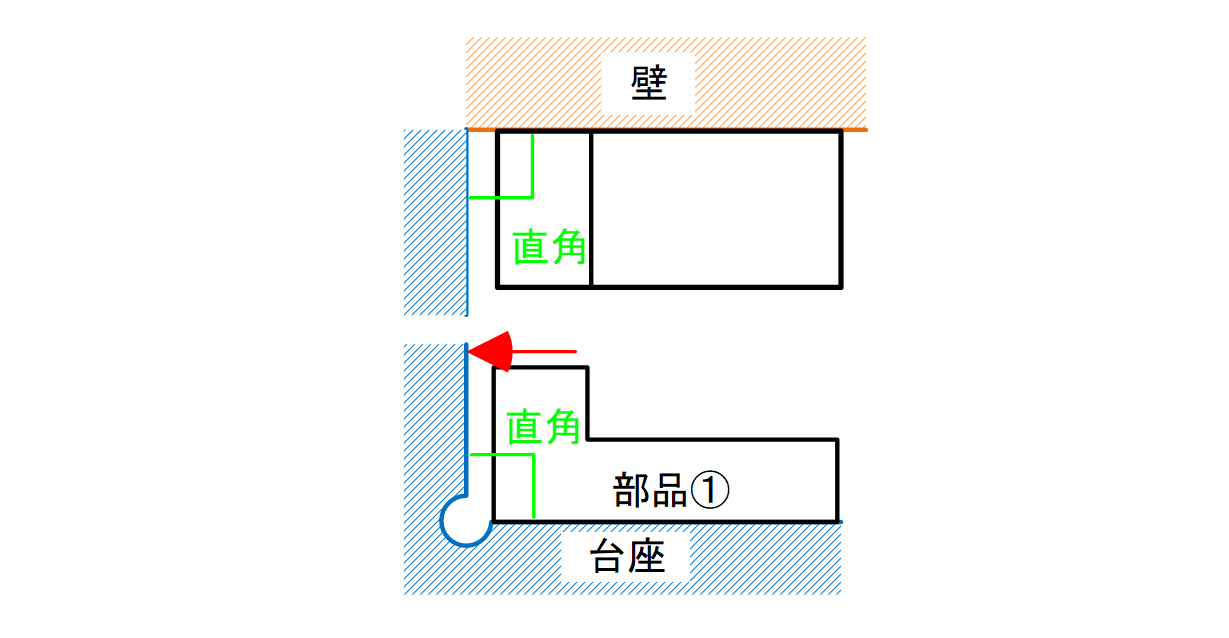

① 台座の水平面を基準とし、直交する面に密着させたい場合

設計意図

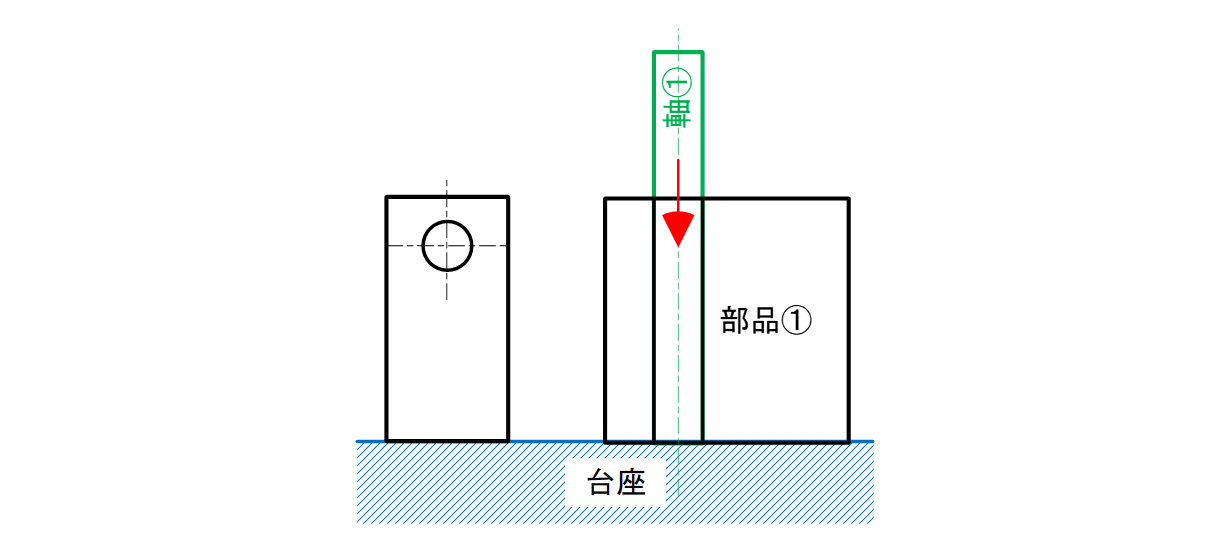

部品①の下面を台座に接触させ、台座左側にある直角な壁に部品①の左側面を当てて密着させたい(図12-3)。

図12-3 直角面をもつ台座に対して、部品①を密着させたいという設計意図

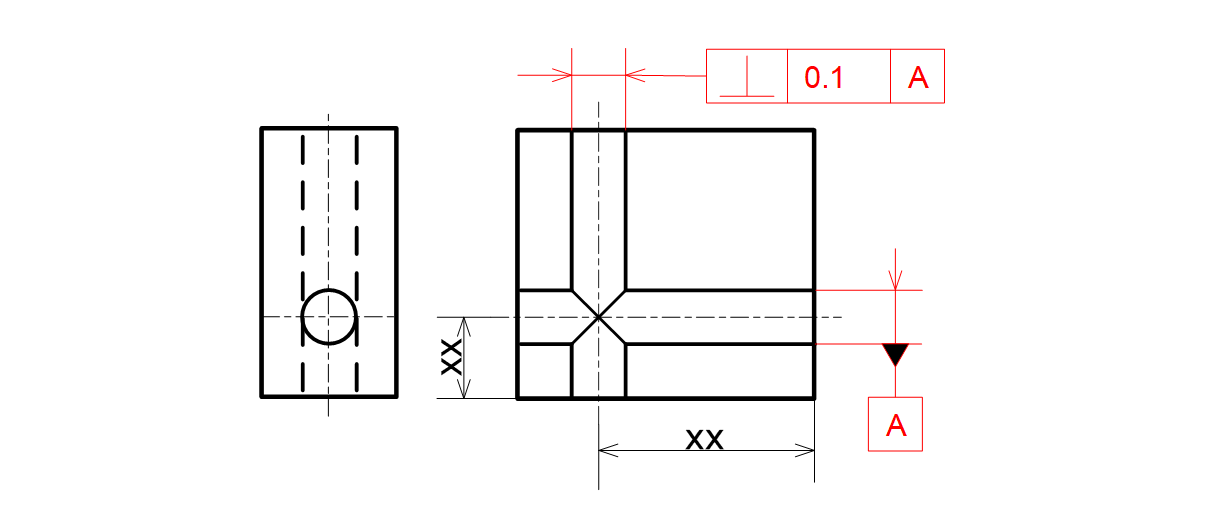

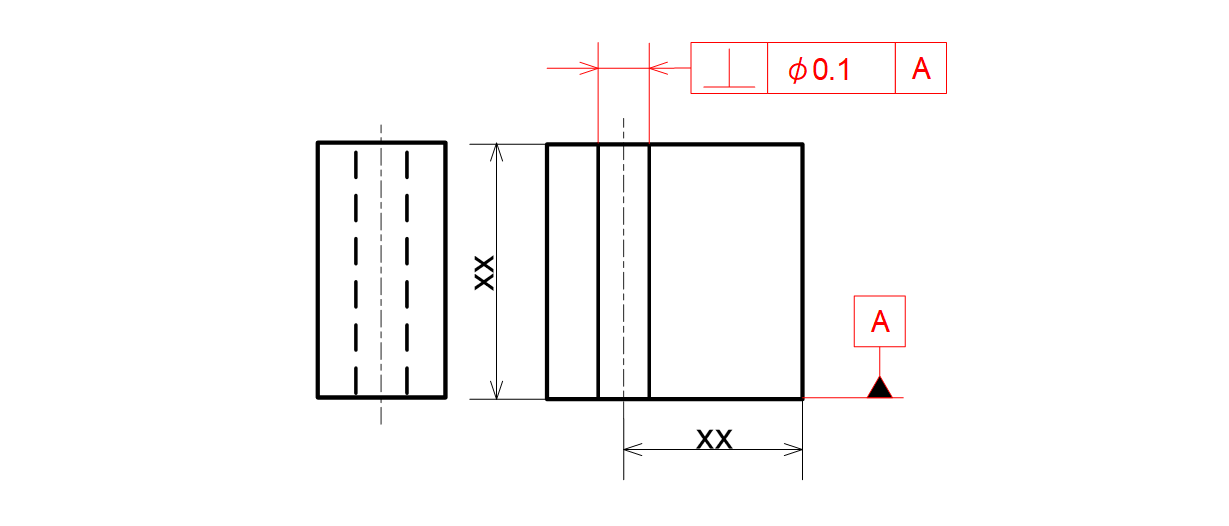

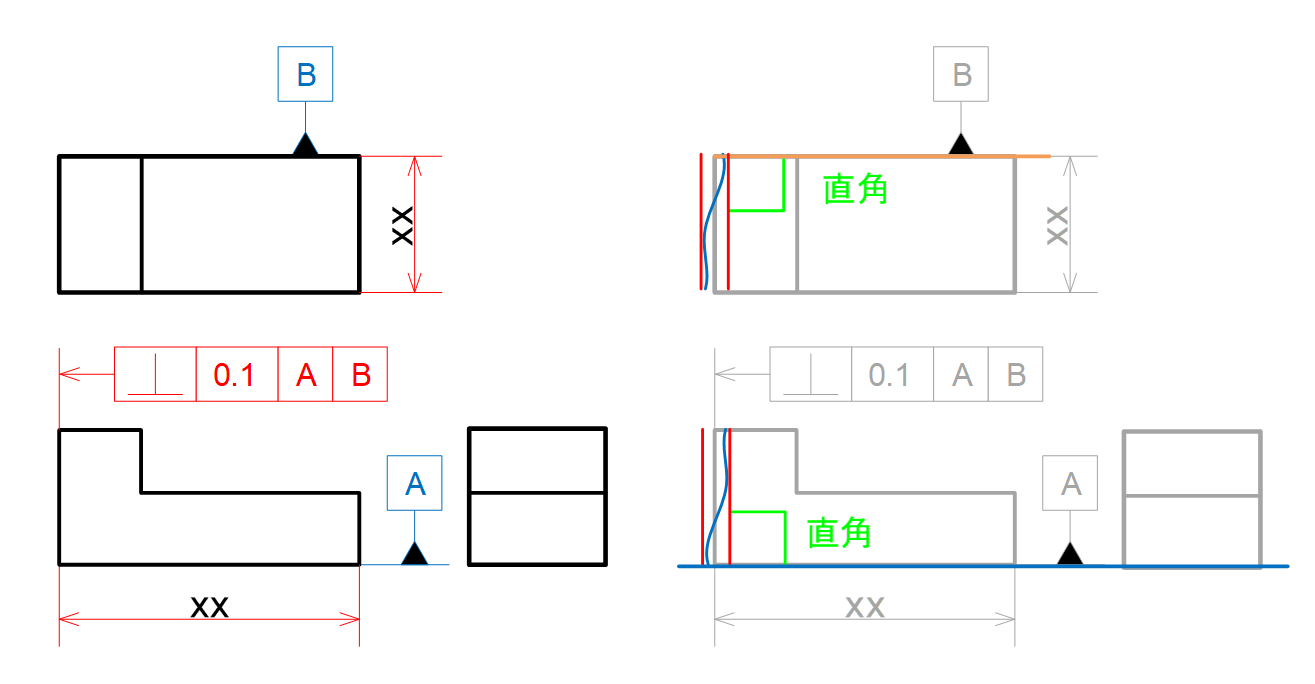

図面指示(部品①)

台座に接する下面にデータム記号を付けます。直角にしたい左側面に直角度を指示します(図12-4)。

図12-4 直角度を左側面に指示した例

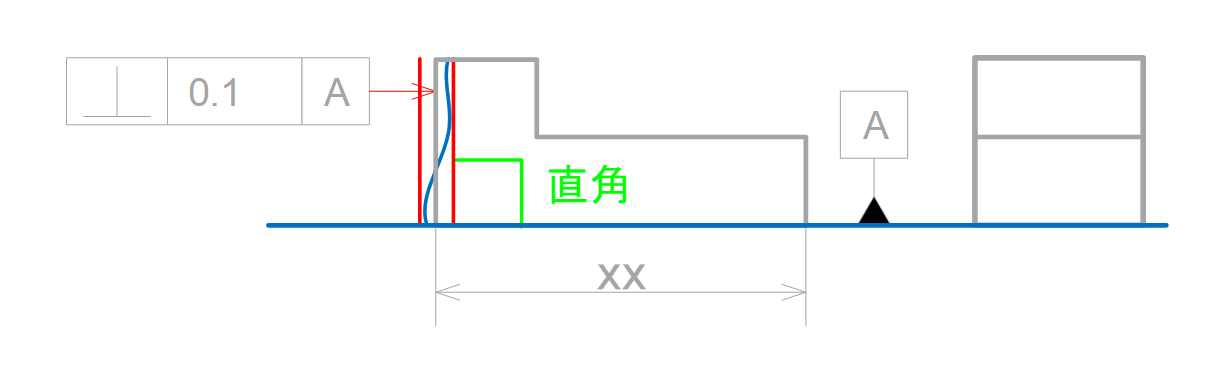

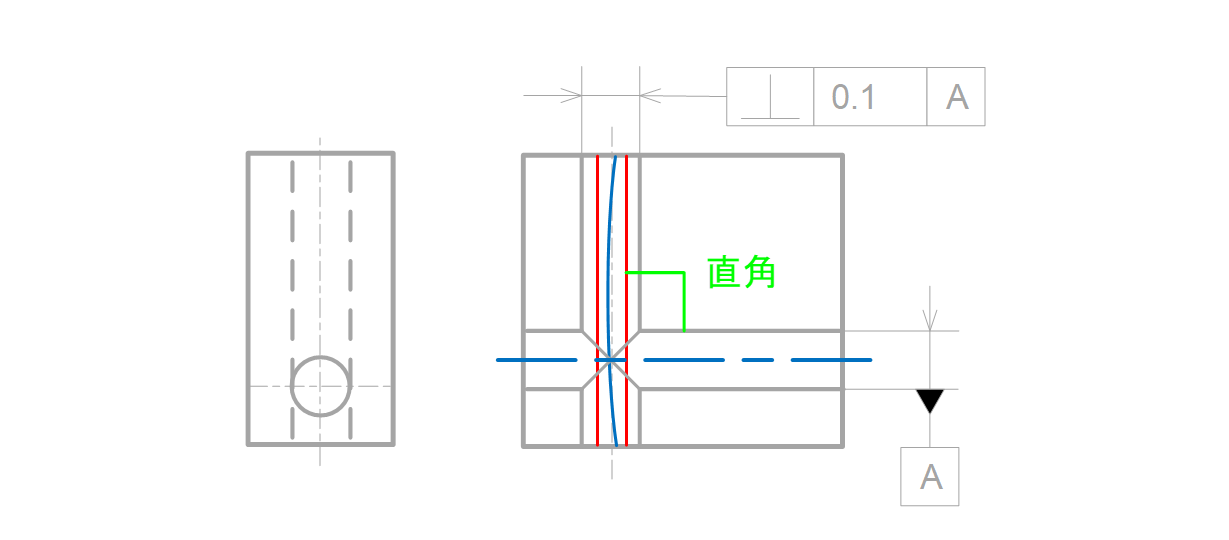

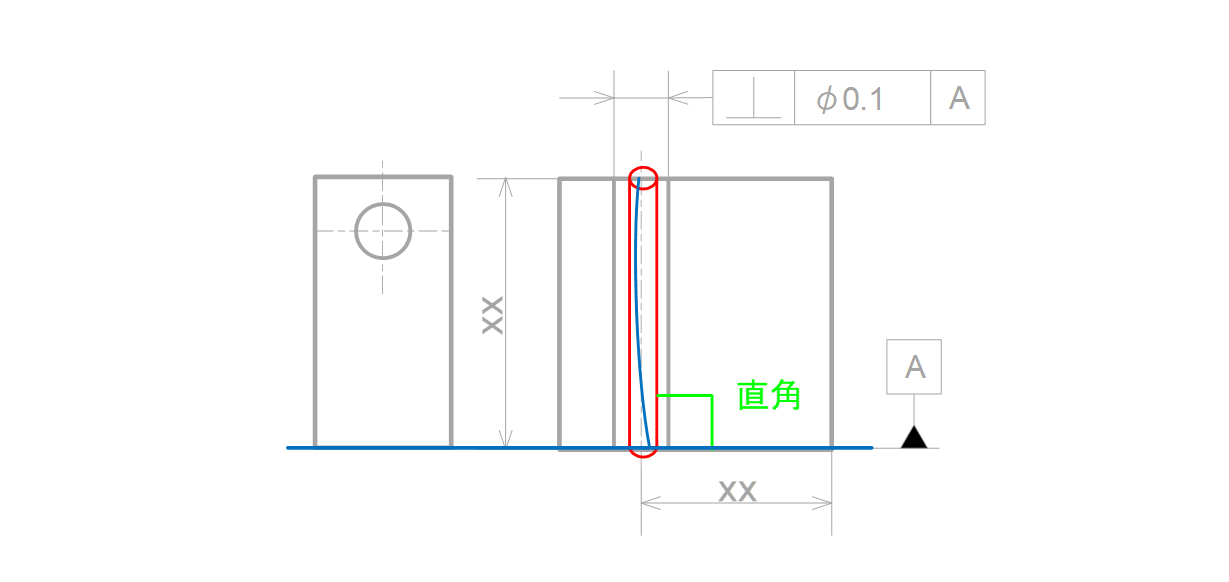

公差領域(部品①)

検査対象となる面は、データム面と直角で0.1mm離れた2平面間の領域で規制されます(図12-5)。

図12-5 直角度を左側面に指示した時の公差領域

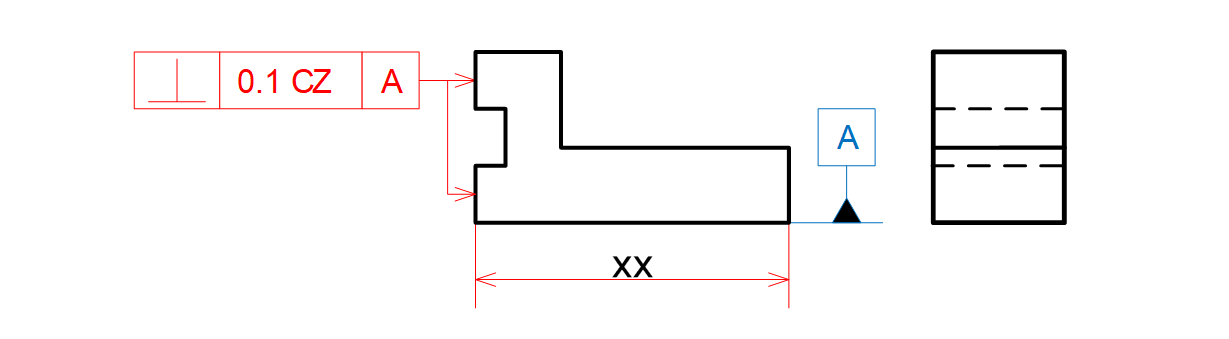

② 台座の水平面を基準にし、直交する面に断続した面を密着させたい場合

設計意図

部品①の下面を台座に接触させ、台座左側にある直角な壁に部品①の断続した左側面を当てて密着させたい(図12-6)。

図12-6 直角面をもつ台座に対して、部品①の断続面を密着させたいという設計意図

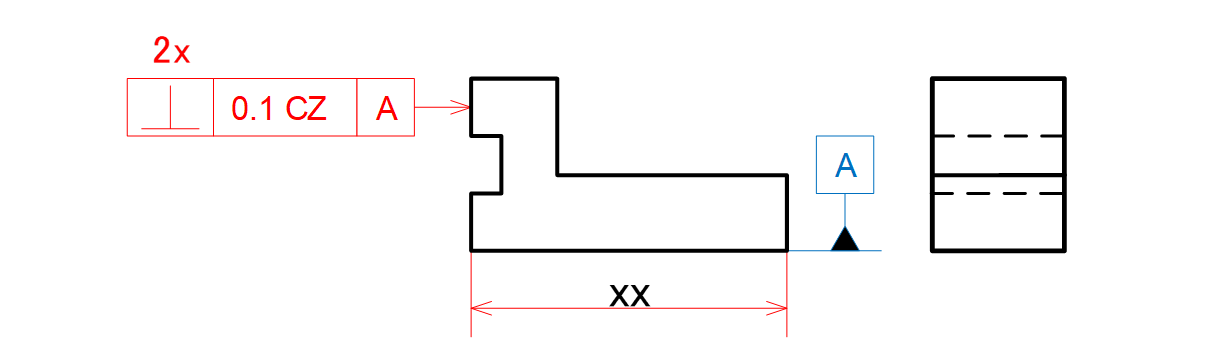

図面指示(部品①)

溝によって断続した複数の平面が全面に渡って基準面に対して直角になって欲しい時、直角度の指示線をすべての面に当てて、公差値に続けて記号CZ(共通領域)を追記します(図12-7 a)。

あるいは直角度を1つの面に当てて公差記入枠の上に個数表記することもできます(図12-7 b)。

a) 指示線の矢を対象箇所すべてに指示した場合の例

b) 指示線の矢を対象箇所1か所に指し、公差記入枠の上に個数を表記した場合の例

図12-7 直角度を共通領域の表面に指示した例

公差領域

検査対象となる面は、溝の部分は無視して、台座に接する面と直角な0.1mm離れた2平面間の領域で規制されます(図12-8)。

図12-8 直角度を共通領域の表面に指示した時の公差領域

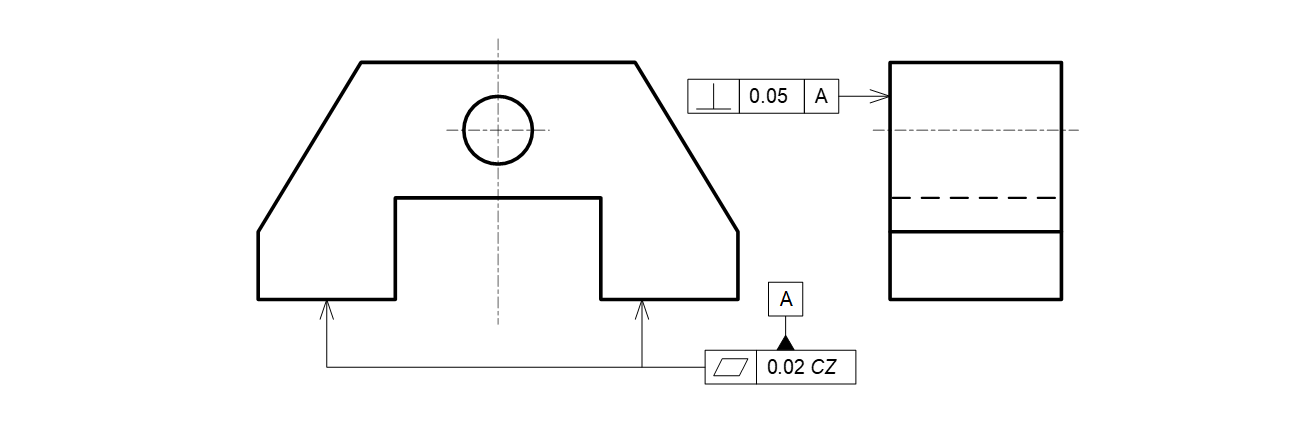

③ 一方の穴を基準に直行する他方の穴に直角度を指示する場合

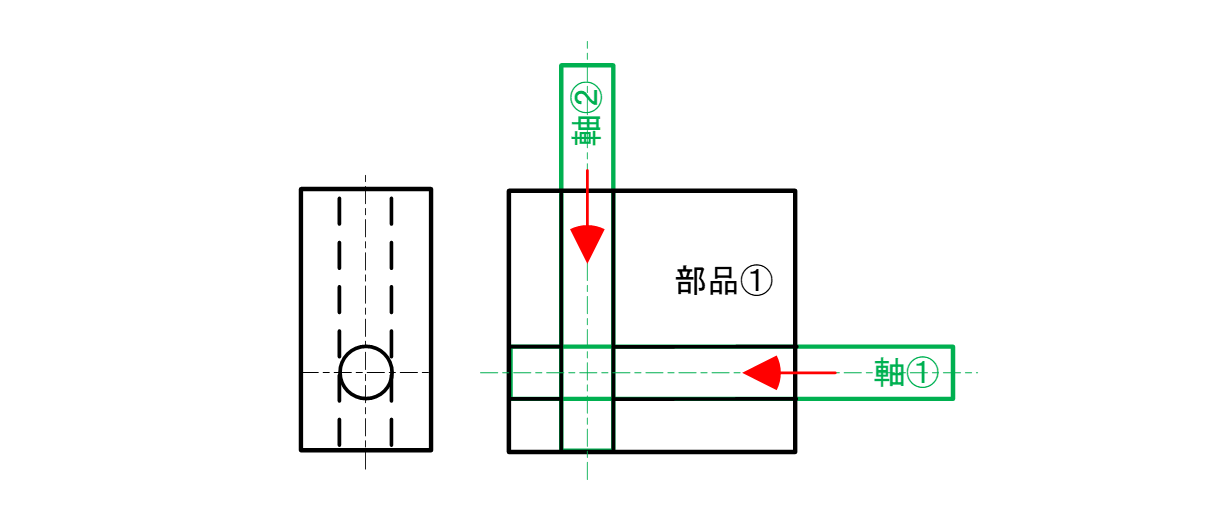

設計意図

挿入する軸①と軸②が直交するよう部品①にある2つの穴が直角であって欲しい(図12-9)。

図12-9 部品①の2つの穴を直角にしたい設計意図

図面指示(部品①)

基準とする穴にデータムを付けて指示し、それと直角になって欲しい穴の直径に幾何公差の指示線を当てます。穴の中心線が検査対象ですが、データム中心線周りに回転できるため公差値にφは付けません(図12-10)。

図12-10 穴の中心線を基準にして直角度を他の穴の中心線に指示した例

公差領域(部品①)

検査対象となる中心線は、データムの中心線に直角な0.1mm離れた2平面間の領域で規制されます(図12-11)。

図12-11 直角度を穴の中心線に指示した時の公差領域

④ 平面を基準に直行する穴に直角度を指示する場合

設計意図

台座の上にある部品①の穴に軸①を台座に対して直角に挿入したい(図12-12)。

図12-12 台座に対して軸を直角に挿入したいという設計意図

図面指示(部品①)

台座に接する面をデータムとして指示します。それと直角になって欲しい穴に幾何公差の指示線を当てます。直角度の対象となる中心線はデータム面に対して方向性がないため、全周方向を許容するよう公差値にφを付けます(図12-13)。

図12-13 台座に接する面を基準にして直角度を穴の中心線に指示した例

公差領域(部品①)

台座に接する面に対して直角な直径0.1mmの円筒領域で規制されます(図12-14)。

図12-14 台座に接する面を基準にして直角度を穴の中心線に指示した時の公差領域

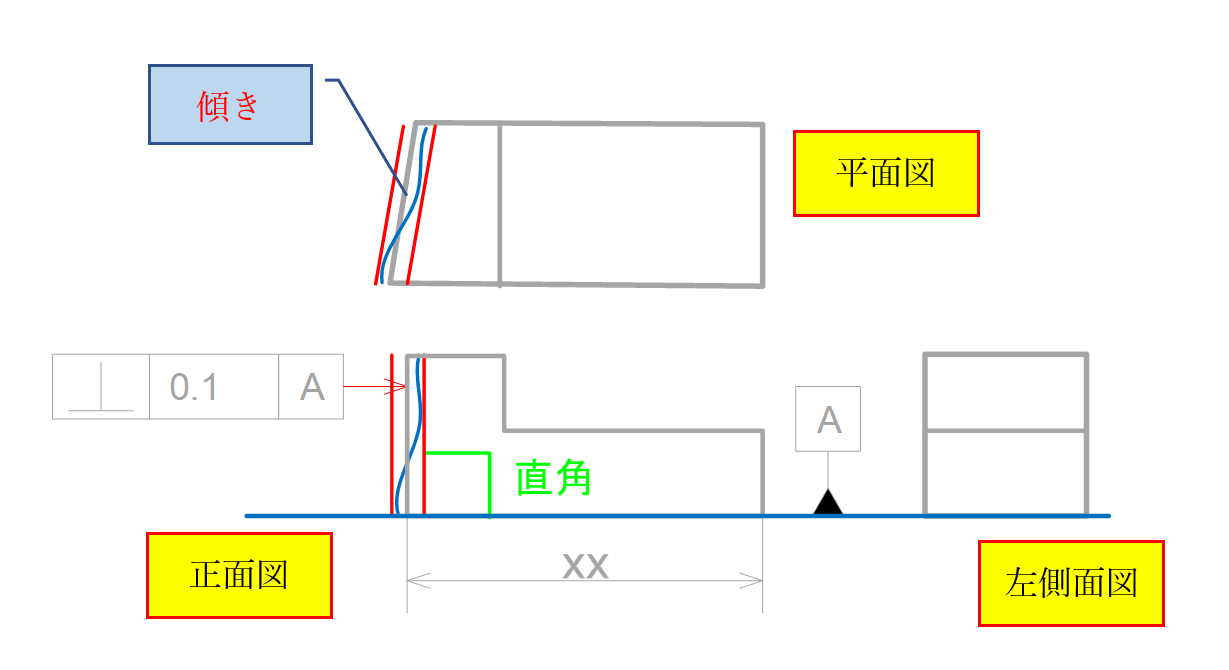

⑤ 平面を基準に平面に直角度を指示した場合の落とし穴

図12-4の例では、基準が平面であることから、平面図から見て直交する面が傾いていても直角度の検査上では合格になってしまいます(図12-15)。

図12-15 平面図から見た面が斜めに加工された状態

一般的に極端に直角が崩れた面は加工されませんが、わずかな量であれば直角が崩れる可能性はあります。しかし、わずかな量であれば部品①を取り付ける際に、図示されていないねじ穴のガタ分による傾きの方が大きいため、そこまで神経質に考える必要はありません。

一方で、台座面と直交する壁があり、機能上、壁とも直角になって欲しい場合があります。このような場合は第2次データムを利用します(図12-16)。

図12-16 第2次データムを活用する際の構造例①

直角度を指示するための従来のデータムAに加えて、壁がある面をデータムBと設定します。直角度はデータムA・データムBの両方を参照します。

公差領域は、データムAと直角、かつデータムBとも直角な平行2面の領域になります(図12-17)。

図12-17 第2次データムを利用した図面例と公差領域①

6. 直角度の検査方法

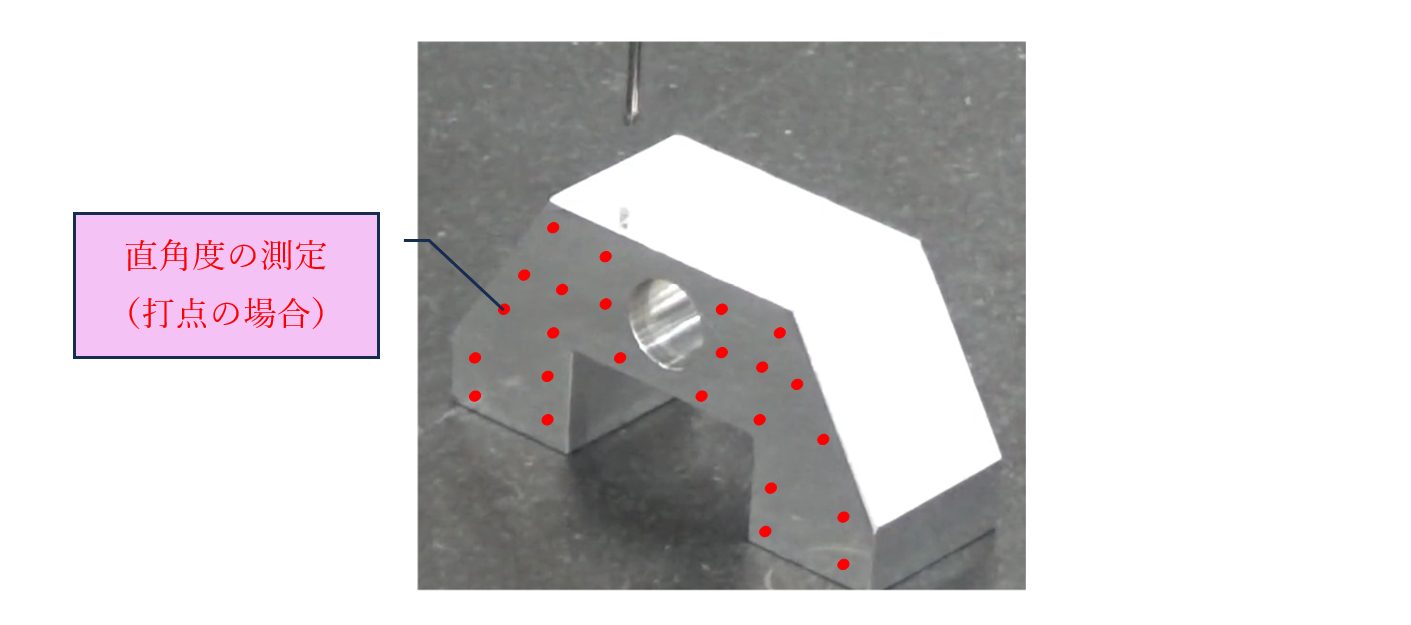

CNC3次元測定機による直角度の評価

直角度を測定する場合、CNC3次元測定機を使用し、下図のように面全体の複数個所の打点を測定します(図12-18)。あるいは複数の母線を引きずるように測定する“倣(なら)い測定”を選択することもできます。

a) 図面指示例

b) データムの設定

c) 直角度の測定(打点測定の例)

図12-18 CNC3次元測定機による直角度測定の例

まとめ

今回は、直角度を指示する際のルールについて解説しました。直角度をCNC3次元測定機で測定するイメージも知ることができました。

直角度は姿勢偏差のグループに属することから、データム面を定盤の上に置いて検査することが一般的です。

次回は、平行度や直角度と同じ姿勢偏差のグループに属する傾斜度について解説します。

meviy 2D|PDF図面アップロードで簡単操作

かんたん見積もりはこちらから >