傾斜度の記号は「指定された相対角度をもつ直線や平面!」と覚える

グローバル図面に必須となる幾何公差の意味や図面のルールを解説する本シリーズ。第13回となる今回は、「傾斜度」について取り上げます。

前回の記事では6つの形状偏差について解説しましたが、今回はそれに続く5種類の姿勢偏差のひとつ、傾斜度に焦点を当て、その意味や図面上での記号の使い方を詳しく紹介します。

meviy 2D|PDF図面アップロードで簡単操作

かんたん見積もりはこちらから >

目次

1.姿勢偏差とは

姿勢偏差は関連形体に分類され、データムに関連して幾何偏差が決められる形体になります。

姿勢偏差には次の5つの幾何特性があります。

・平行度

・直角度

・傾斜度 ←今回解説する幾何特性

・線の輪郭度…姿勢偏差の場合、データムに関連する

・面の輪郭度…姿勢偏差の場合、データムに関連する

2.傾斜度とは

傾斜度は「データム直線またはデータム平面に対して理論的に正確な角度をもつ幾何学的直線または幾何学的平面からの理論的に正確な角度をもつべき直線形体または平面形体の狂いの大きさ」とJISで規定されます。

傾斜度は姿勢偏差のグループに属するためデータムを必要とします。

3.傾斜度の記号と記入のルール

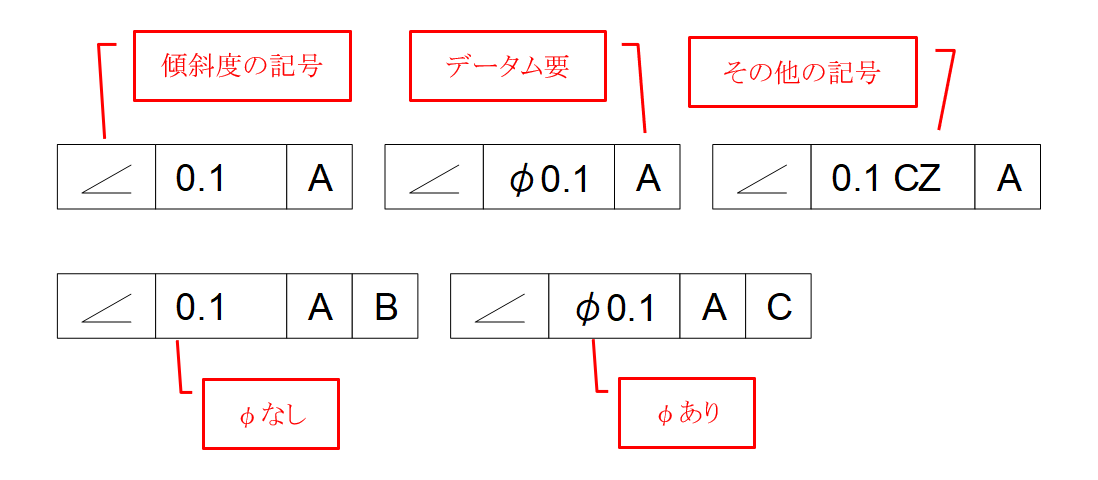

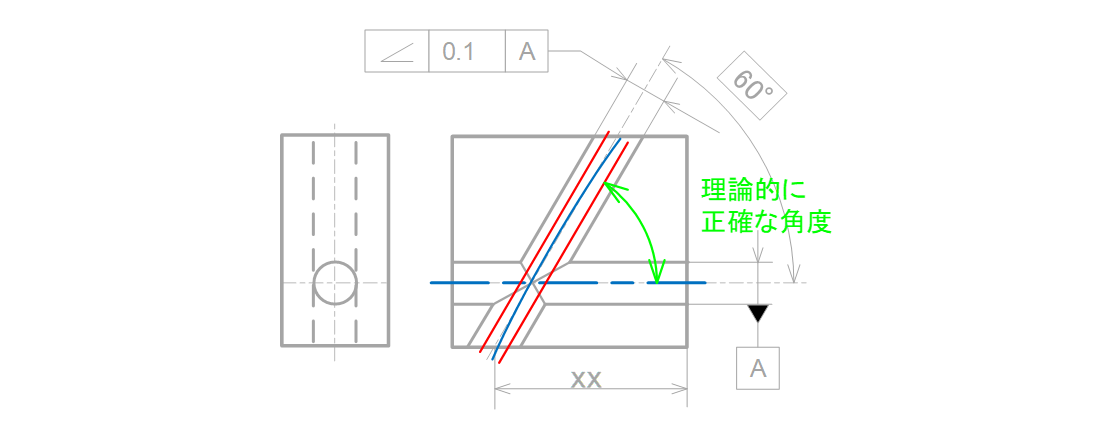

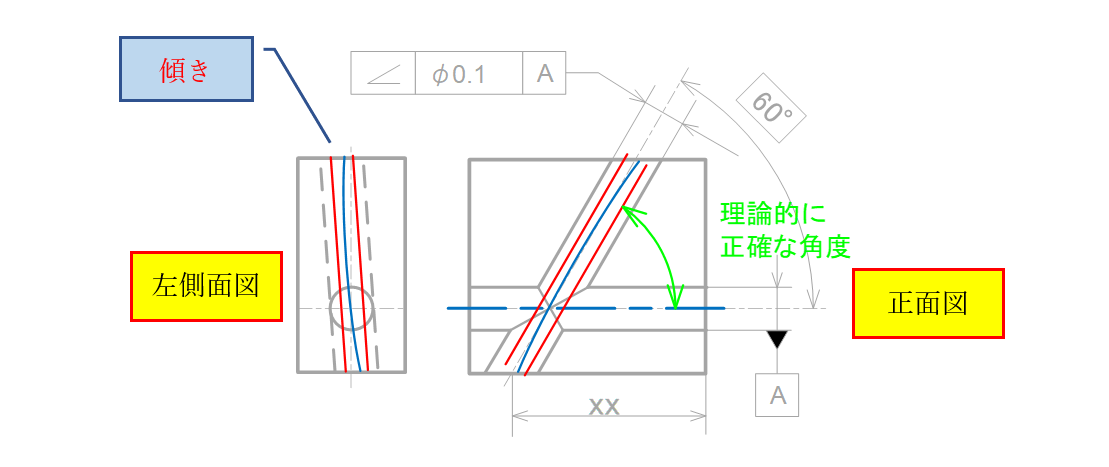

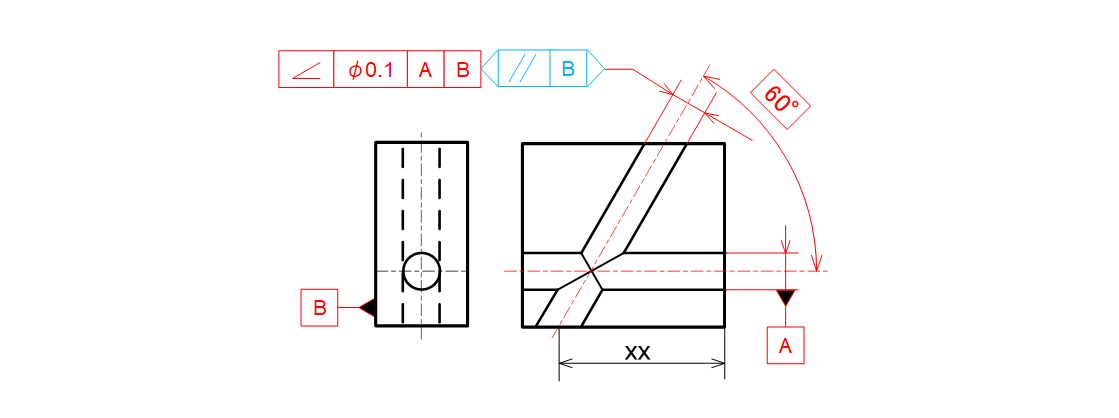

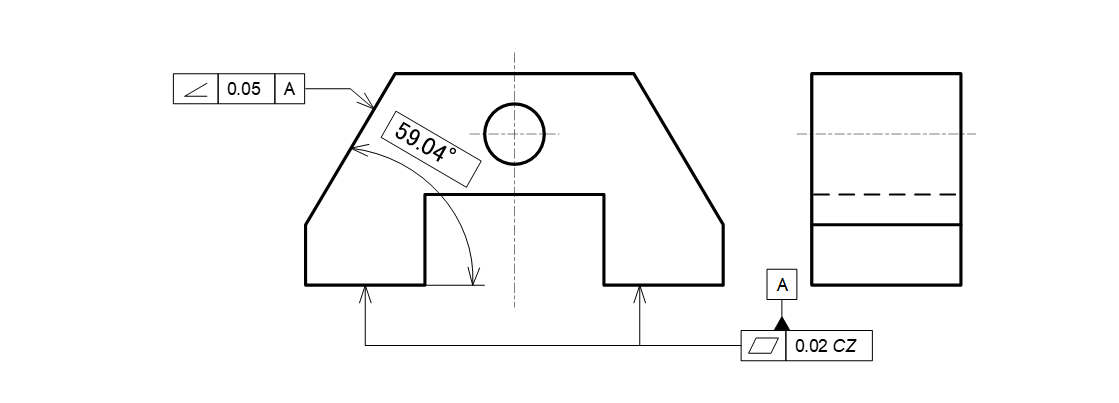

傾斜度を図面に表現する場合、公差記入枠に傾斜度の記号と幾何公差値、必要に応じてその他の記号、データム記号を記入します。公差記入枠は3つあるいは4つの区画のものを使います(図13-1)。

図13-1 傾斜度の記入例

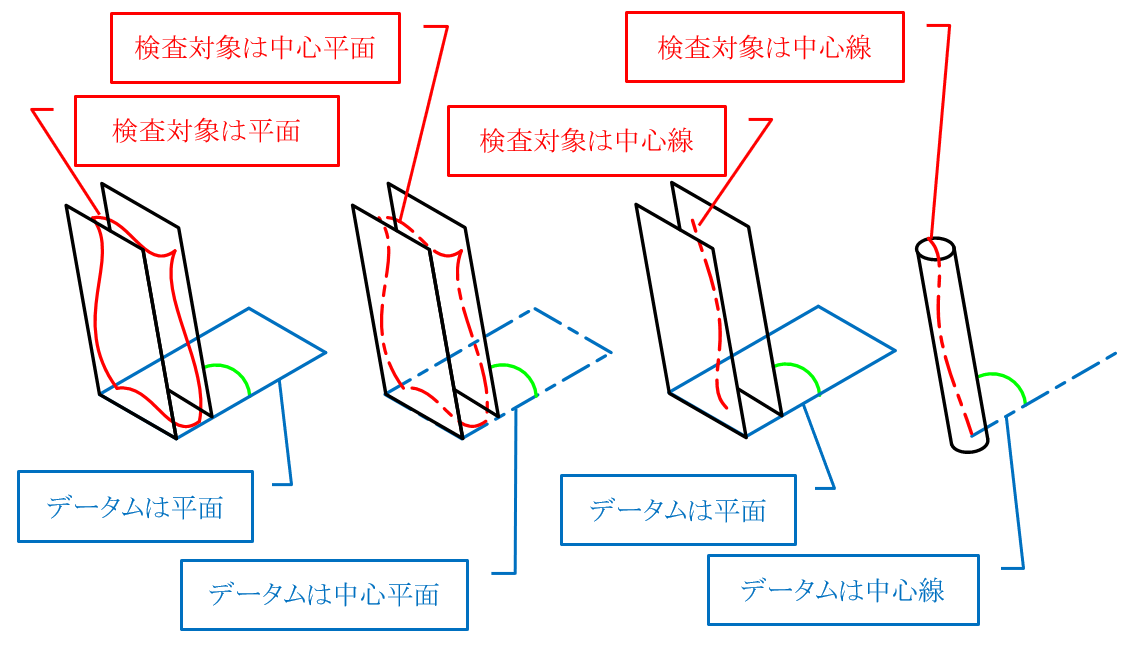

傾斜度の対象となる形体は1枚の平面または中心平面、中心線です。従って、それらの形体を包み込む空間が公差領域となります。公差領域に応じて幾何公差値にφが付かない場合とφが付く場合があります(図13-2)。

図13-2 傾斜度の公差領域のパターン

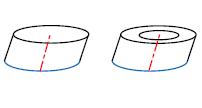

4.傾斜度を適用する形状

傾斜度を適用する形状は、一般的に平面形状や穴に指示します(表13-1)。

表13-1 傾斜度を適用する形状例

| 適用する形状例 | データム | 対象形体 | 補助記号 | ||

| 1

|

平面に対して指定した角度の平面

|

|

要

|

平面

|

–

|

| 断続平面(同一面) | (断続形体) | (CZ) | |||

| 2 | 平面に対して指定した角度の軸や穴

|

|

要 | 中心線

|

–

|

| 断続形状(同一中心線) | (断続形体) | (CZ) | |||

| 3 | 穴に対して指定した角度の穴

|

|

要 | 中心線

|

–

|

| 断続穴(同一中心線) | (断続形体) | (CZ) | |||

5.傾斜度の図面と公差領域

図面に傾斜度を指示する場合の設計意図と図面指示例、公差領域を解説します。

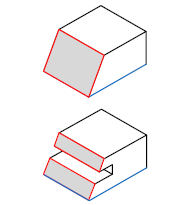

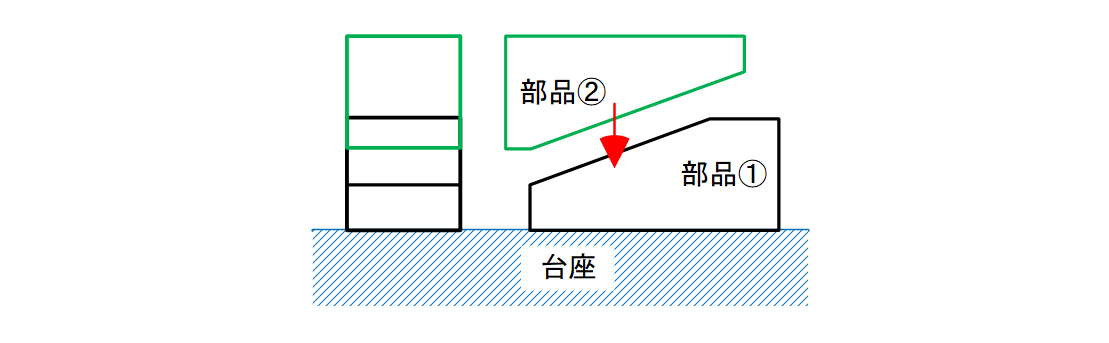

① 台座の水平面を基準とし、指定した角度の平面に傾斜度を指示する場合

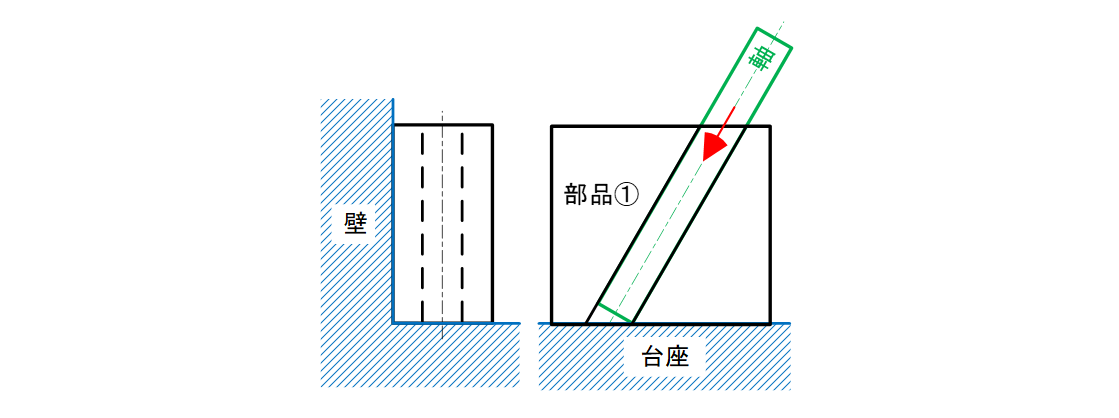

設計意図

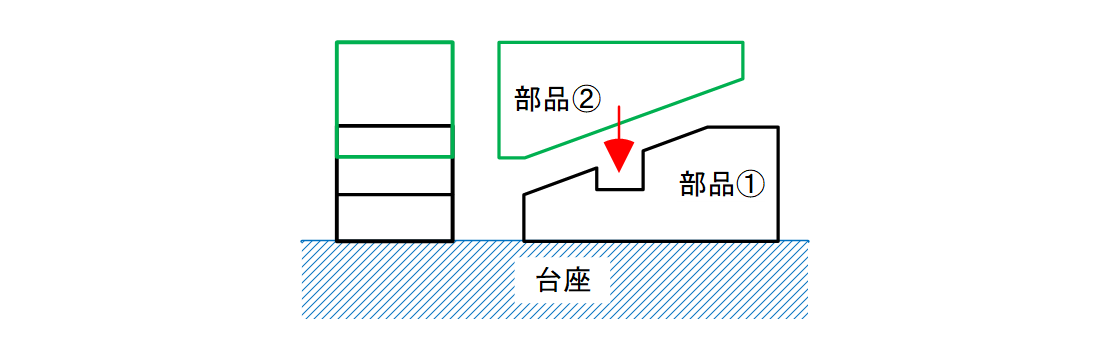

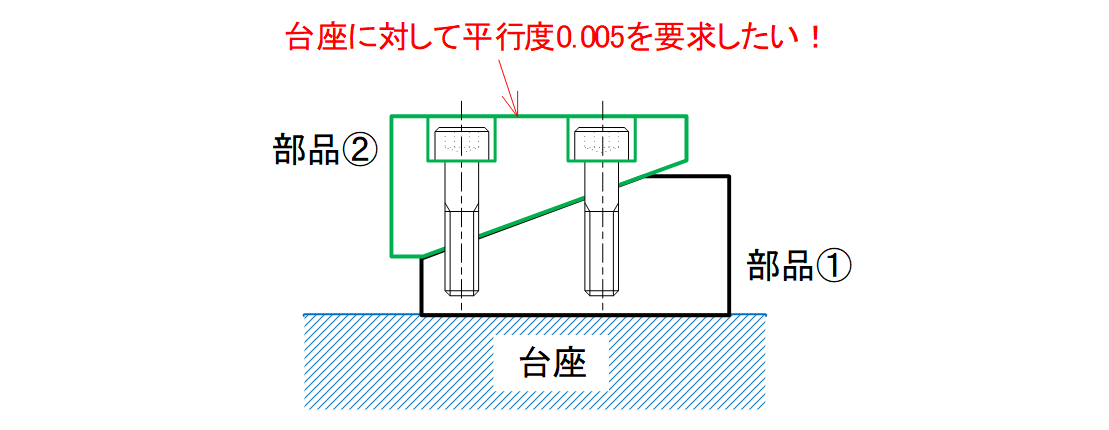

部品①の下面を台座に接触させ、部品①と部品②の傾斜面同士を当て、部品②の天面を台座に対して平行にしたい(図13-3)。

図13-3 傾斜面同士を当てて部品②の天面を台座に対して平行にしたいという設計意図

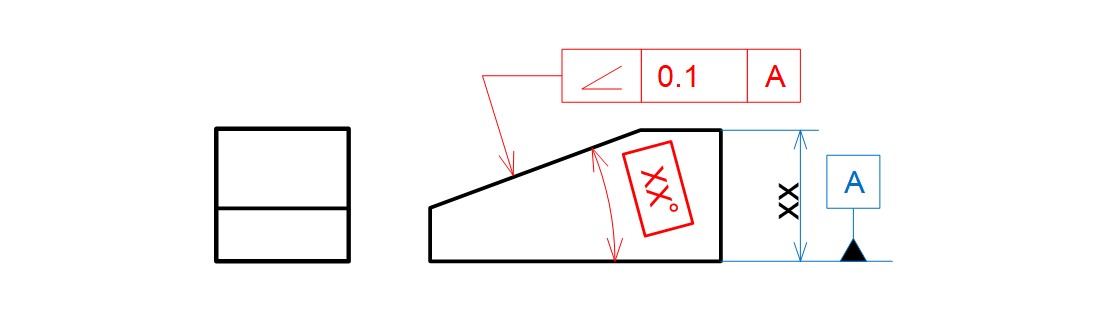

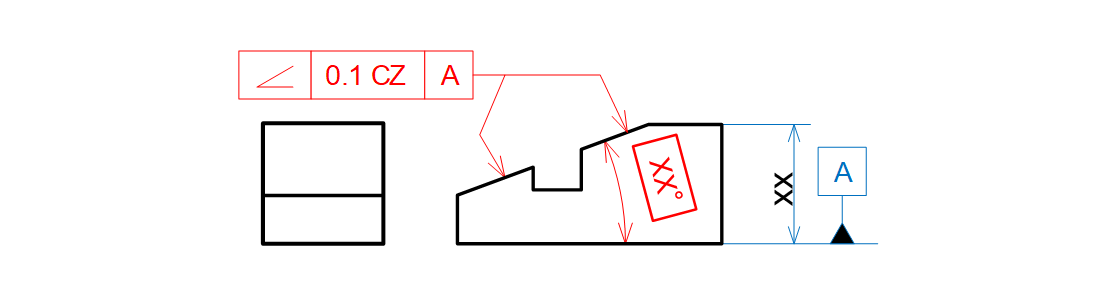

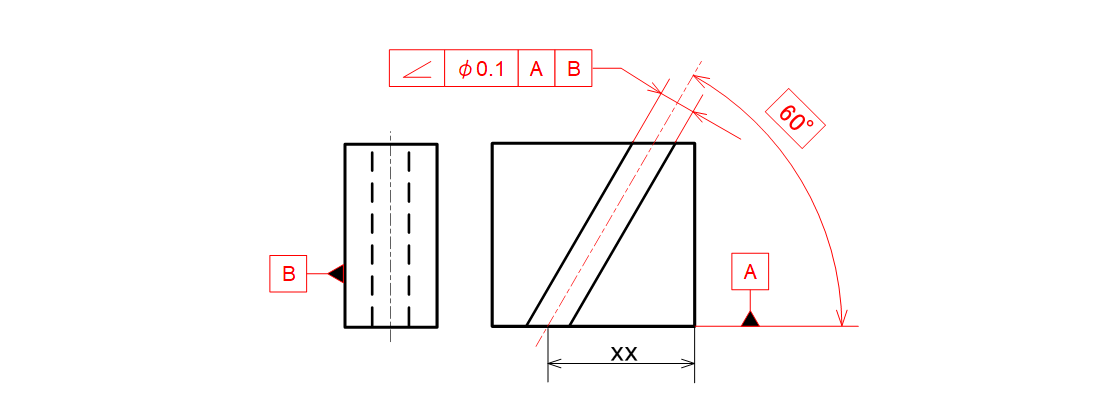

図面指示(部品①)

台座に接する下面をデータムとして指示します。傾斜面に傾斜度を指示し、角度寸法は理論的に正確な角度寸法を明記します(図13-4)。

図13-4 部品①に傾斜度を指示した例

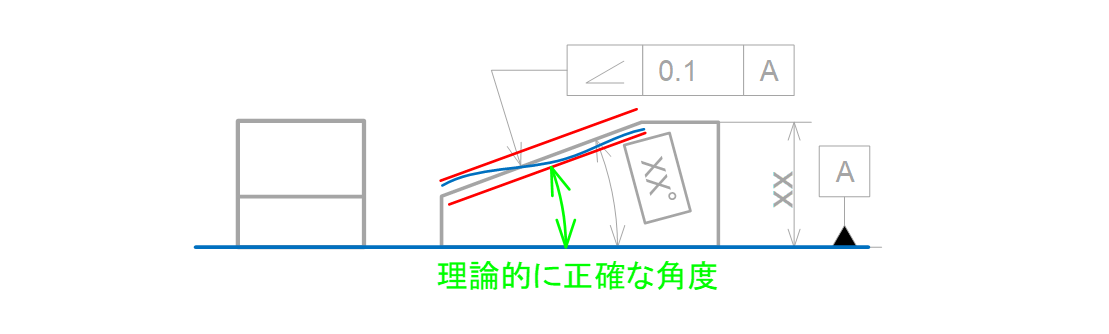

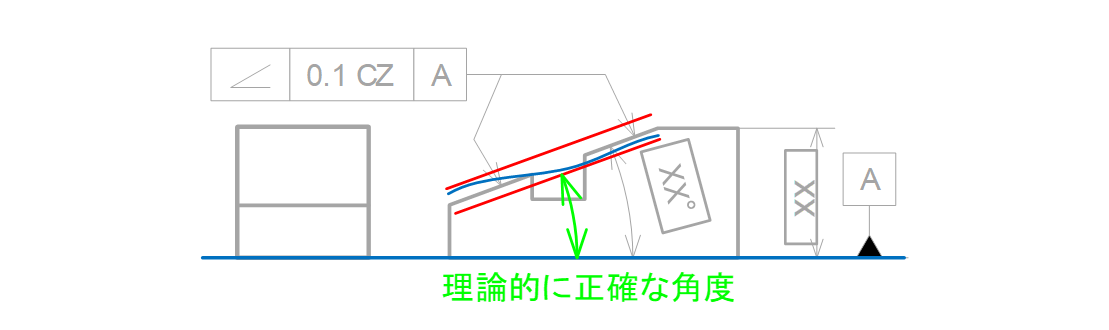

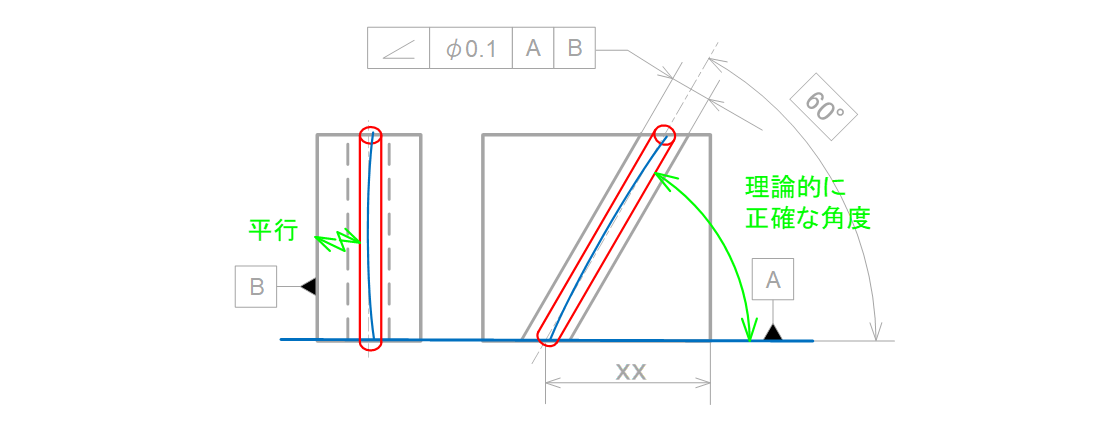

公差領域(部品①)

検査対象となる面は、データム面から理論的に正確な角度で傾いた0.1mm離れた2平面間の領域で規制されます(図13-5)。

図13-5 傾斜度を部品①に指示した時の公差領域

② 台座の水平面を基準にし、断続した直交する平面に直角度を指示する場合

設計意図

部品①の下面を台座に接触させ、部品①の断続傾斜面と部品②の傾斜面を当て、部品②の天面を台座に対して平行にしたい(図13-6)。

図13-6 部品①と部品②の傾斜面を当てて部品②の天面を水平にしたいという設計意図

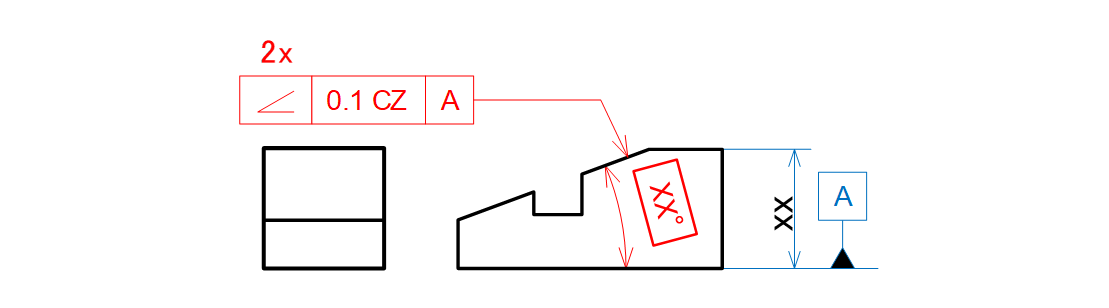

図面指示(部品①)

溝によって断続した平面が全面に渡って基準面に対して指定された角度になって欲しい時、傾斜度を全ての面に矢を当てて指示し、公差値に続けて記号CZ(共通領域)を追記します。あるいは傾斜度を1つの面にだけ指示し公差記入枠の上に個数表記することもできます(図13-7)。

a) 指示線の矢を対象箇所全てに指示した場合の例

b) 指示線の矢を対象箇所1か所に指し、公差記入枠の上に個数を表記した場合の例

図13-7 共通領域の表面に傾斜度を指示した例

公差領域

検査対象となる面は、溝の部分は無視して、台座に接する面と理論的に正確な角度をもった0.1mm離れた2平面間の領域で規制されます(図13-8)。

図13-8 共通領域の表面に傾斜度を指示した時の公差領域

複数部品を組み合わせる際の姿勢精度を向上させるテクニック

例えば、図13-3のように部品①と部品②を組み合わせて台座と部品②の天面の平行度を要求するとき、それぞれの部品の傾斜度の精度を上げても加工ばらつきによる限界があり、高精度を求めれば求めるほどコストも高くなります。

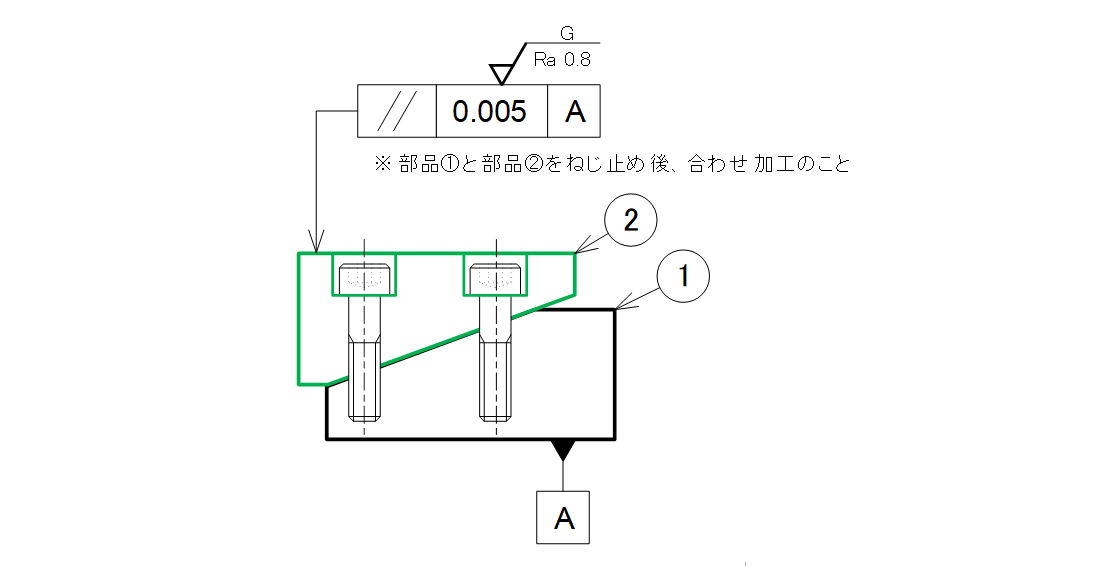

より姿勢の精度を要求する場合に、合わせ加工(とも加工とも呼ぶ)というテクニックが役に立ちます。

これによって部品①と部品②のそれぞれの傾斜の精度を要求せず、組み合わせ後に研削などの加工することで平行度の精度を上げることができます。 姿勢偏差を使う際にとても有用なテクニックになりますので、設計手法として知っておきましょう!

高度な姿勢精度(ここでは平行度)を要求する場合

合わせ加工を指示した図面指示例

③ 穴を基準に傾斜した穴に傾斜度を指示する場合

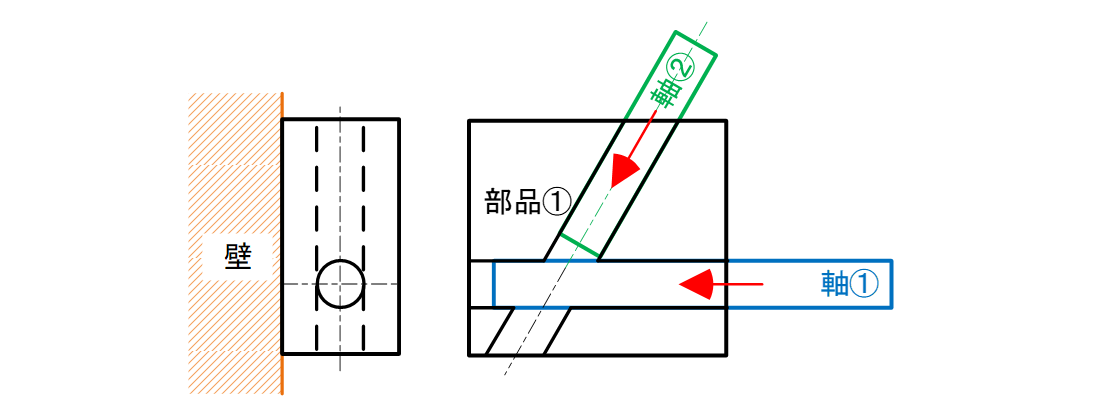

設計意図

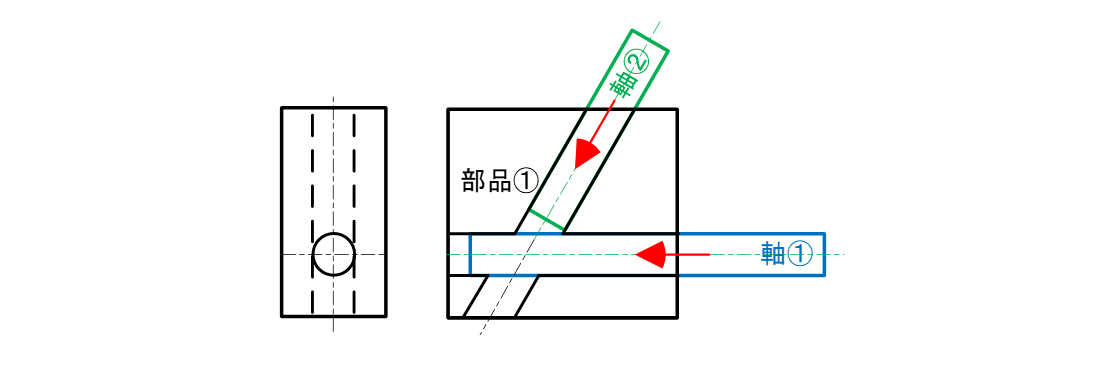

挿入する軸①に対して軸②が指定された角度で交差するよう部品①にある2つの穴が指定された角度であって欲しい(図13-9)。

図13-9 部品①の2つの穴を指定された角度にしたい設計意図

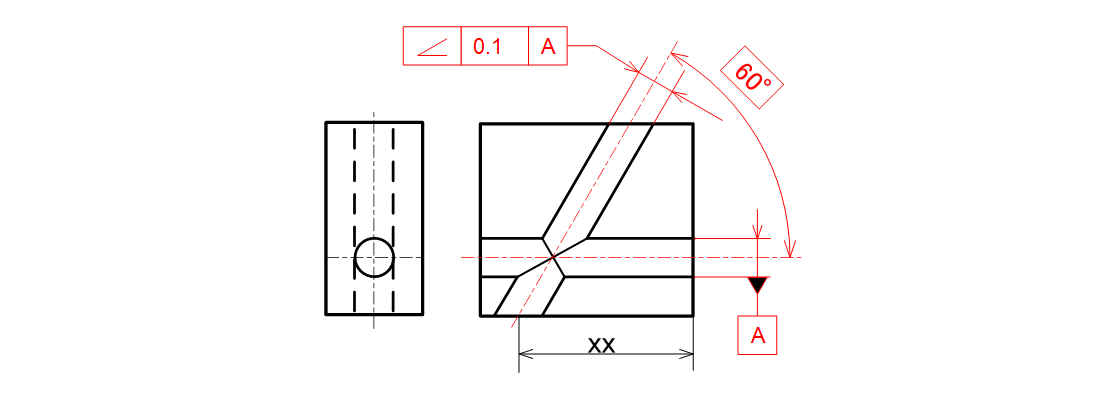

図面指示(部品①)

基準とする穴の中心線をデータムとし、指定した角度になって欲しい穴の中心線に幾何公差の指示線を当てます。穴の中心線が検査対象ですがデータム中心線周りの方向が不定であるため公差値にφは付けません(図13-10)。

図13-10 穴の中心線を基準にして他の穴の中心線に傾斜度を指示した例

公差領域(部品①)

検査対象となる中心線は、データムの中心線に指定された角度をもつ0.1mm離れた2平面間の領域で規制されます(図13-11)。

図13-11 穴の中心線に傾斜度を指示した時の公差領域

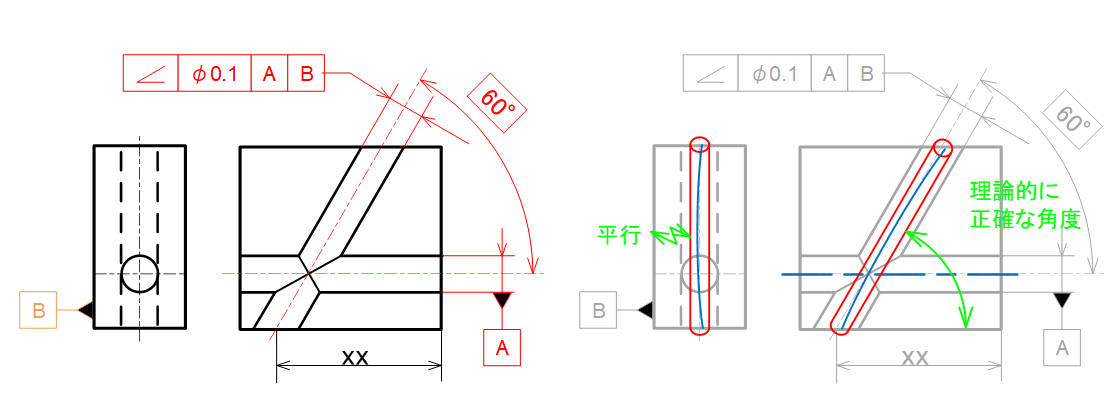

中心線を基準に他の中心線に傾斜度を指示した場合の落とし穴

図13-10の例では、基準が中心線であることから、左側面図から見て穴が外郭形状に対して傾いていても傾斜度の検査上では合格になってしまいます(図13-12)。

図13-12 穴が外郭ブロック端面に対して斜めに加工された状態

加工上、極端に傾いた穴は加工されにくいのですが、直径の小さな穴の場合、ドリルが曲がってわずかに傾く可能性はあります。

例えば、傾斜穴が壁に対しては平行になって欲しい場合があります。このような場合、第2次データムを利用します(図13-13)。

図13-13 第2次データムを活用する際の構造例①

傾斜度を指示するための従来のデータムAに加えて、壁がある面をデータムBと設定します。傾斜度はデータムA・データムBの両方を参照しますが、データムBは暗黙的に平行度と解釈します。公差領域は、データムAに対する傾斜、かつデータムBと平行な直径0.1mmの円筒領域になります(図13-14)。

※設計意図によって、データムAとデータムBの優先順が入れ替わっても構いません。

図13-14 第2次データムを利用した図面例と公差領域①

ISOによるオプション記号

姿勢平面インジケーター(Orientation plane indicator)

前々回の平行度の記事でも紹介した「姿勢平面インジケーター」を使って指示することで、より設計意図を明確に指示することができます。

※姿勢平面インジケーターという用語は筆者の仮称であり、JISに展開された際の用語とは異なる場合があります。

-

2次データムBと平行であることを指示する姿勢平面インジケーター

④ 平面を基準として傾斜した穴に傾斜度を指示する場合

設計意図

台座の上にある部品①に挿入する軸を台座に対して指定した角度にしつつ、壁と平行にしたい(図13-15)。

図13-15 台座に対して軸を指定した角度と壁に平行に取り付けたいという設計意図

図面指示(部品①)

台座に接する面をデータムA、壁に接する面をデータムBとして指示します。データムAに対して指定した角度、データムBに対して平行になって欲しい穴の中心線に傾斜度を指示します。データムAと傾斜度の対象となる穴の相対角度を理論的に正確な角度寸法で指示します。穴の中心線の方向が定まるため公差値にφを付けます(図13-16)。

図13-16 台座に接する面と壁面を基準にして穴の中心線に傾斜度を指示した例

公差領域(部品①)

台座に接する面に対して指定された角度をもつ直径0.1mmの円筒領域で規制されます(図13-17)。

図13-17 台座に接する面と壁面を基準にして穴の中心線に傾斜度を指示した時の公差領域

6.傾斜度の検査方法

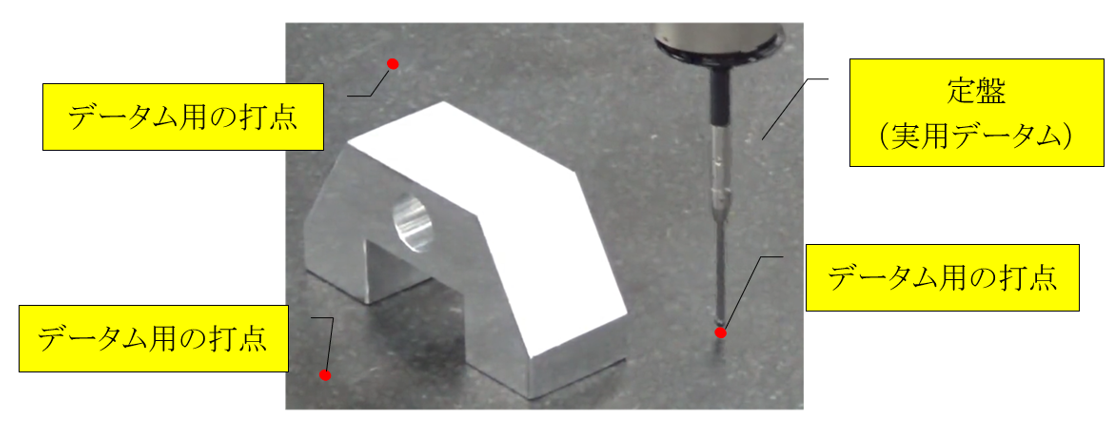

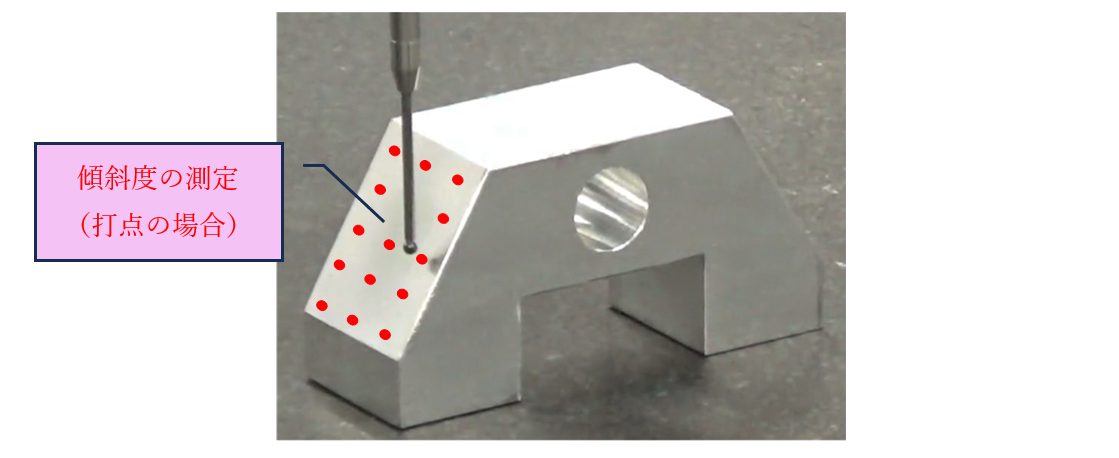

CNC3次元測定機による傾斜度の評価

平面度を測定する場合、CNC3次元測定機を使用し、下図のように面全体の複数個所の打点を測定することができます(図13-18)。あるいは複数の母線を引きずるように測定する“倣(なら)い測定”を選択することもできます。

a)図面指示例

b) データムの設定

c) 傾斜度の測定(打点測定の例)

図13-18 CNC3次元測定機による傾斜度測定の例

まとめ

今回は、傾斜度を指示する際のルールについて解説しました。

傾斜度をCNC3次元測定機で測定するイメージも知ることができました。

傾斜度は姿勢偏差のグループに属することからデータム面を定盤の上に置いて検査することが一般的です。

次回は、平行度や直角度、傾斜度と同じ姿勢偏差のグループに属する線の輪郭度と面の輪郭度について解説します。