対称度の記号は

「÷(水平線を基準に上下対称の割り算マーク)」と覚える

前回は、姿勢偏差の5つの種類について詳しく解説しました。今回からは、位置偏差に分類される5種類の幾何公差について順に取り上げていきます。

第16回では、その中でも「対称度」に焦点を当てます。対称度は、対象形体が基準に対してどれだけ対称であるかを示す重要な指標です。設計図面での記号の使い方や、実際の測定・評価のポイントなど、実務に役立つ内容をわかりやすく解説していきます。

meviy 2D|PDF図面アップロードで簡単操作

かんたん見積もりはこちらから >

目次

1.位置偏差とは

位置偏差は関連形体に分類され、データムに関連して幾何偏差が決められる形体になります。

位置偏差には次の5つの幾何特性があります。

・同軸度/同心度

・対称度 ←今回解説する幾何特性

・位置度

・線の輪郭度…位置偏差の場合、データムに関連する

・面の輪郭度…位置偏差の場合、データムに関連する

2.対称度とは

対称度は「データム軸直線またはデータム中心平面に関して互いに対称であるべき形体の対称位置からの狂いの大きさ」とJISで規定されます。

対称度は位置偏差のグループに属するためデータムを必要とします。

3. 対称度の記号と記入のルール

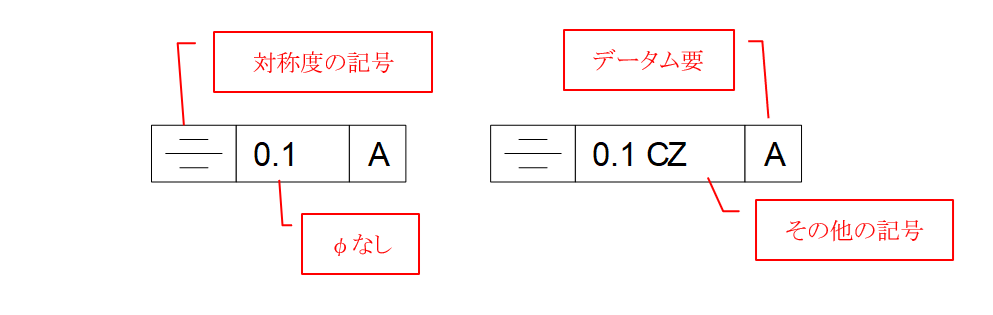

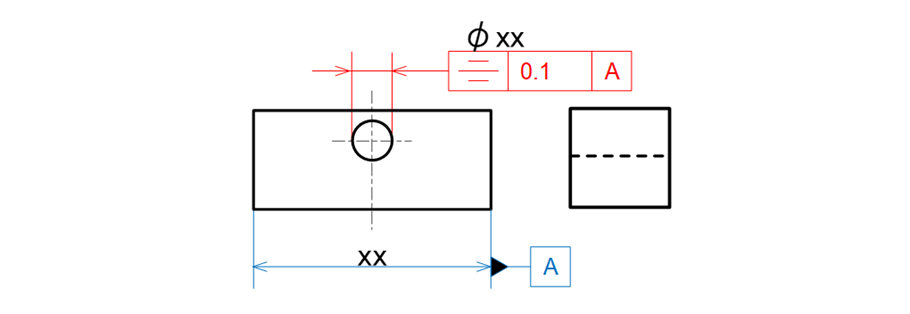

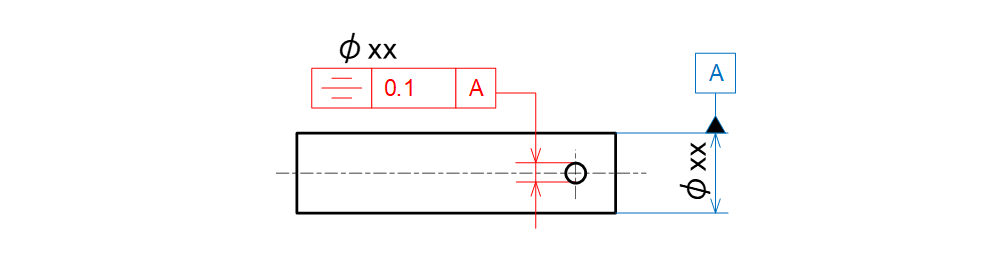

対称度を図面に表現する場合、公差記入枠に対称度の記号と幾何公差値、必要に応じてその他の記号、データム記号を記入します。対称度を定義するにはデータムが1つあれば十分なため、公差記入枠は3つの区画のものを使います(図16-1)。

図16-1 対称度の記入例

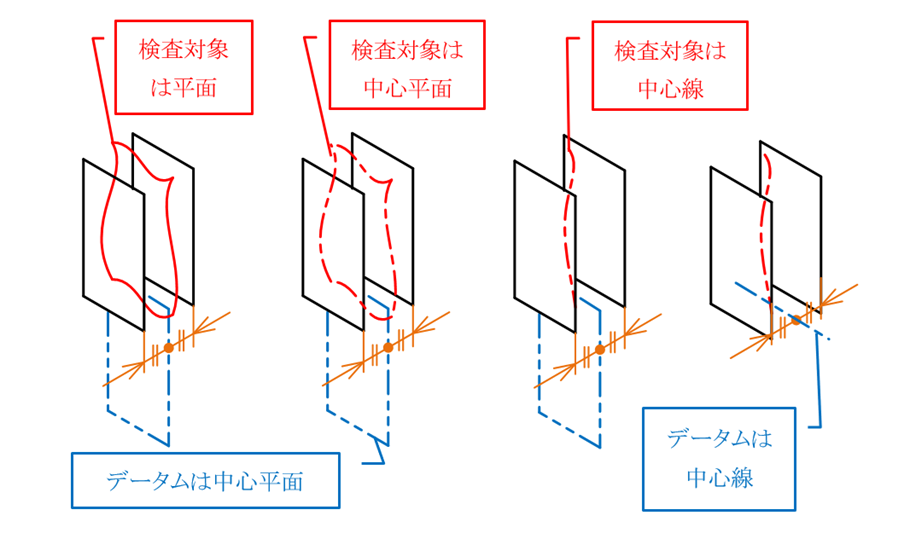

対称度の対象となる形体は1枚の平面または中心平面、中心線、中心点で、それらの形体を挟み込む隙間空間が公差領域となります。公差領域が隙間空間のため幾何公差値にφは付くことがありません(図16-2)。

図16-2 対称度の公差領域のパターン

4. 対称度を適用する形状

対称度を適用する形状は、一般的に対称位置にある中心平面や中心線に指示します(表16-1)。

表16-1 対称度を適用する形状例

| 適用する形状例 | データム | 対象形体 | 補助記号 | ||

| 1 | 平面

断続平面 (同一面) |

|

要 | 平面

(断続形体) |

–

(CZ) |

| 2 | 中心平面

断続平面 (同一面) |

|

要 | 中心平面

(断続形体) |

–

(CZ) |

| 3 | 中心線

断続穴 (同一中心線) |

|

要 | 中心線

(断続形体) |

–

(CZ) |

| 4 | 中心平面

断続平面 (同一面) |

|

要 | 中心平面

(断続形体) |

–

(CZ) |

| 5 | 中心線

断続穴 (同一中心線) |

|

要 | 中心線

(断続形体) |

–

(CZ) |

5. 対称度を指示する前段階の寸法記入法

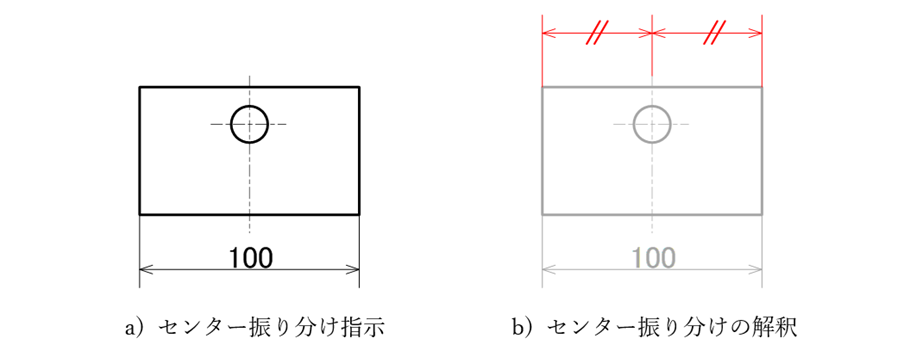

対称度を指示する際に、関連する寸法は「センター振り分け」で記入します。JISには「センター振り分け」という言葉は出てきませんが、対称形状の図例はすべて「センター振り分け」で記入されています。

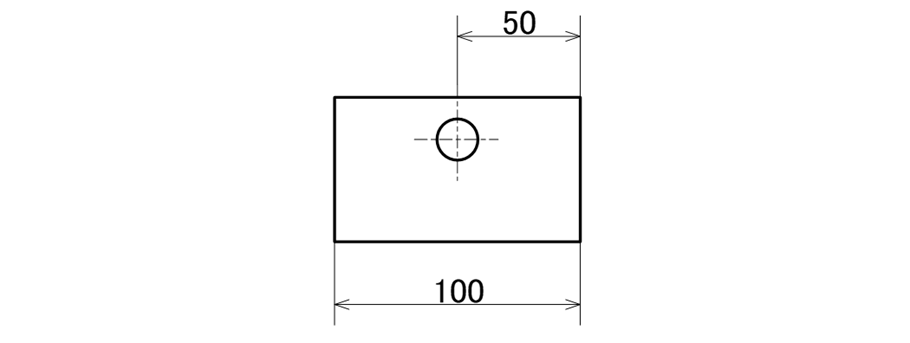

左右対称部品でセンター振り分けをしない寸法記入例を示します。全幅「100」に対して中央にある穴位置を端面から「50」と指示しており、矛盾を感じることはありません(図16-3)。

図16-3 センター振り分けをしない寸法記入例

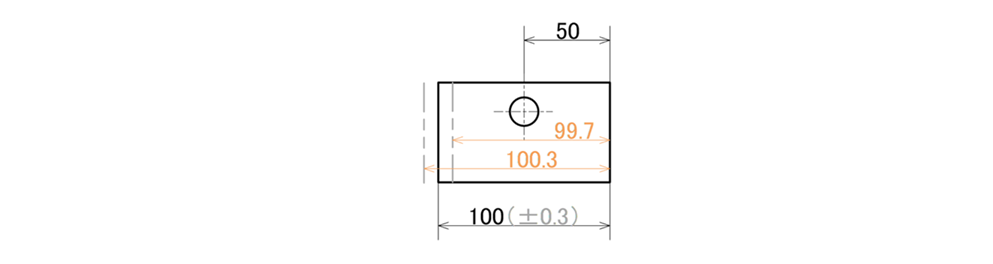

加工の手順を考えたとき、この部品を切削加工する場合、外形形状(アウトライン)を仕上げたのちに穴を開ける手順になると想定できます。この時、横幅寸法「100」は加工誤差によってばらつきます。図ではサイズ公差が示されていませんので普通公差(中級で±0.3)が適用され99.7~100.3までばらつきを許容します。横幅がばらついている状態で、穴位置は右端面から「50」を狙うように指示されており、ど真ん中狙いの加工にならないことがわかります(図16-4)。

図16-4 センター振り分けをしない寸法と設計意図の矛盾

横幅に対してど真ん中に穴を開けてほしいという設計意図を図に表すとき、いくつかのポイントがありますので紹介します。

①投影図の工夫

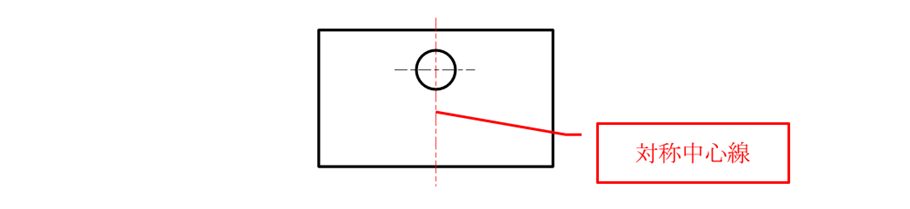

中央にある中心線を外形形状の外側まで伸ばします。この中心線は穴の中心、かつ外形形状の中心という2つの役割を持ちます。これを対称中心線と呼びます(図16-5)。

図16-5 対称中心線の採用

②寸法記入法(センター振り分け)

左右方向の寸法は、全幅「100」のみで穴の位置寸法は記入しません。これは製図における暗黙の了解に基づき、対称中心線があることから“左右等分”という意味になります。したがって、全幅が100.3でできた場合、穴位置は50.15を狙って加工するという意図があります(図16-6)。

図16-6 センター振り分け指示と意図

センター振り分け指示をしたからと言って、ど真ん中に穴があるわけではありません。

真ん中狙いで加工するにしても加工誤差は発生し、その誤差をどこまで頑張って小さくするかの指標が対称度の数値で表現するのです。

対称度を指示せずセンター振り分け寸法のままであれば、K級を採用していると対称度0.6(±0.3)が適用されることになります。

参考:幾何特性14種類とその使い方>4. 普通幾何公差「表4-6 対称度の普通公差」

コーヒーブレイク

読者の皆さんの中には、「図16-6 a) のようなセンター振り分け寸法なんて見たことない!」「なんか違和感があって無理!」と感じる人もいると思います。

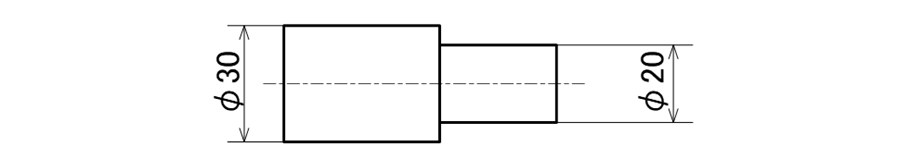

皆さんは、軸物の製図では当たり前のようにセンター振り分け寸法を使っています。

下図をご覧ください。

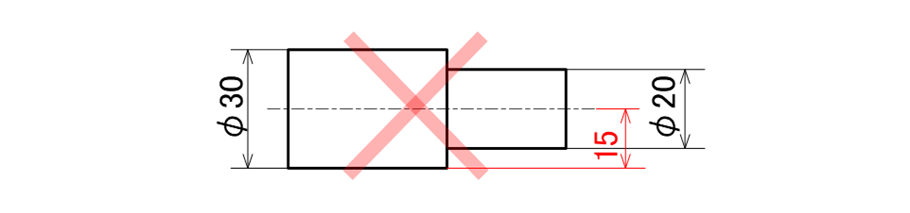

φ30に軸からφ20の径まで段差を付けて加工するわけですが、φ20の位置がわからないですよね?

位置がわからなければ、下図のように端部から軸の中心までの位置の寸法15を記入しますか?

記入する人は誰もいません。

つまり段差や溝のある軸や端面方向から穴が開いたパイプ状の形状であっても、暗黙の了解の下、“ど真ん中”として解釈しますよね。

軸物以外のブロック形状などの板物でも、対称形状であればセンター振り分け寸法を記入すればよいのです。

6. 対称度の図面と公差領域

図面に対称度を指示する場合の設計意図と図面指示例、公差領域を解説します。

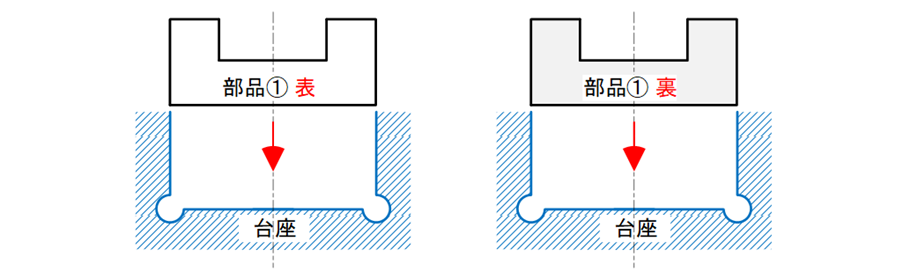

①対称形状の部品①を台座に挿入したとき、部品①の溝が台座の中央に配置させる場合

設計意図:

左右対称形状の部品①を、表裏関係なく台座に挿入しても部品①の溝が台座の溝の中央にあって欲しい(図16-7)。

図16-7 対称形状の部品①を台座に挿入し溝を中央に配置したいという設計意図

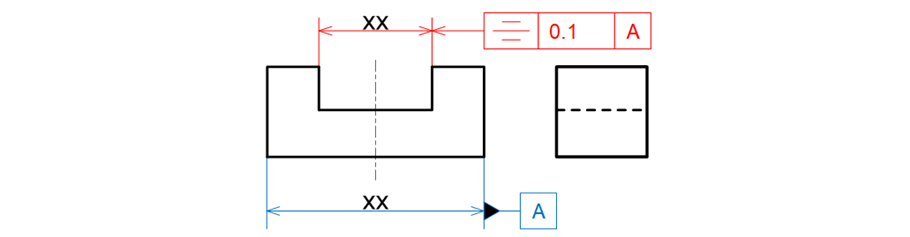

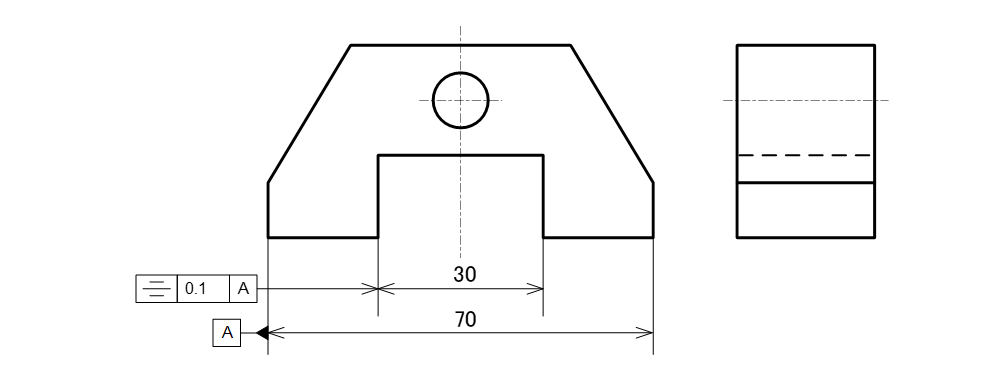

図面指示:

部品①の中心平面をデータムとして指示するために、寸法線の矢に一致させてデータム記号を付けます。対称にしたい溝幅の寸法線の矢に一致させて対称度を指示します(図16-8)。

図16-8 対称度を指示した例

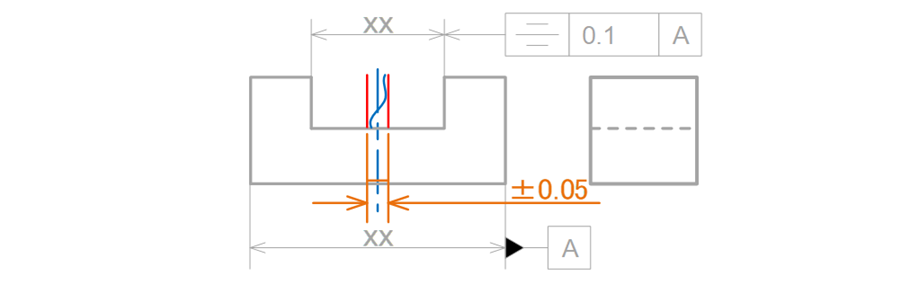

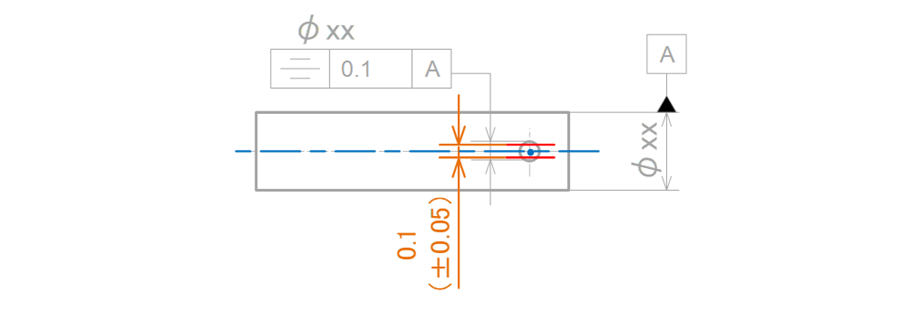

公差領域:

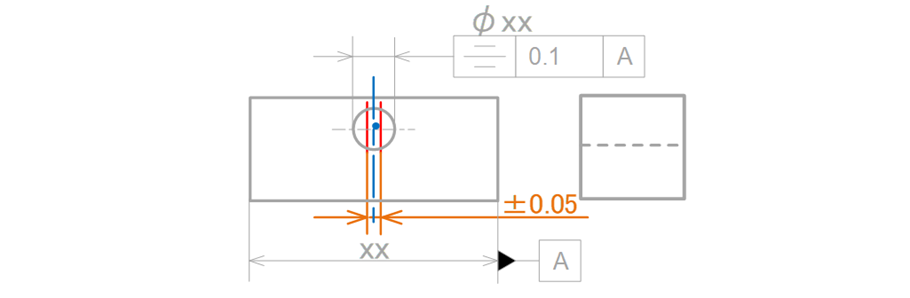

検査対象となる中心平面は、データム中心平面に対して±0.05mm離れた2平面間の領域で規制されます(図16-9)。

図16-9 対称度を部品①に指示したときの公差領域

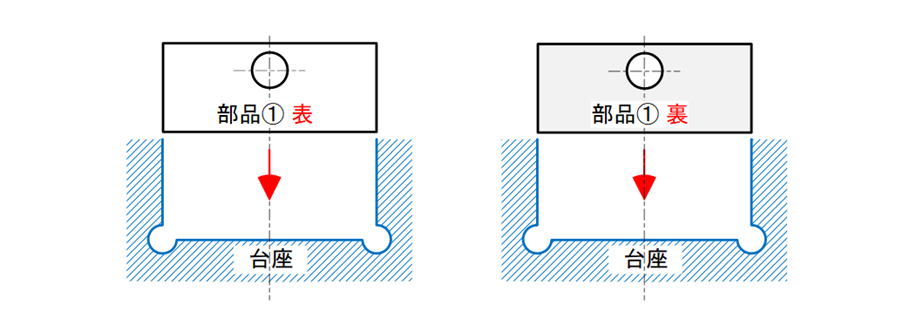

②対称形状の部品①を台座に挿入したとき、部品①の穴が台座の中央に配置させる場合

設計意図:

左右対称形状の部品①を、表裏関係なく台座に挿入しても部品①の穴が台座の溝の中央にあって欲しい(図16-10)。

図16-10 対称形状の部品①を台座に挿入し穴を中央に配置したいという設計意図

図面指示:

部品①の中心平面をデータムとして指示するために、寸法線の矢に一致させてデータム記号を付けます。対称にしたい穴の寸法線の矢に一致させて対称度を指示します(図16-11)。

図16-11 対称度を指示した例

公差領域:

検査対象となる中心線は、データム中心平面に対して±0.05mm離れた2平面間の領域で規制されます(図16-12)。

図16-12 対称度を指示したときの公差領域

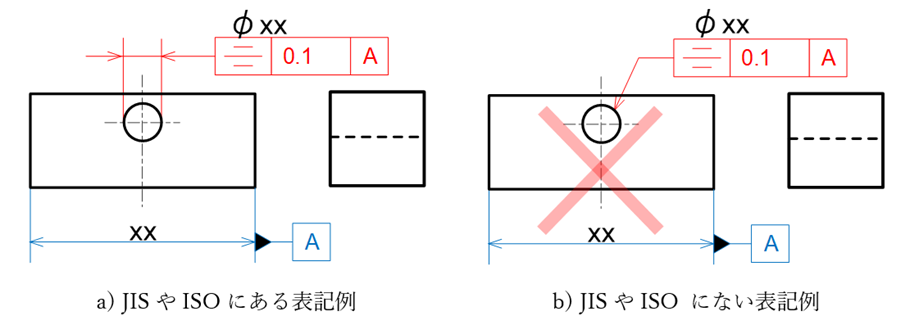

穴に対称度を指示する際の注意点

通常、穴形状が丸く見える投影図に寸法線や幾何公差記入枠を指す場合、斜めに出した引き出し線を使います。

しかし、対称度に関してはJISやISOを確認する限り、斜めに出した引き出し線を使った図例は存在しません。文章としての注意書きも見当たらないのですが、穴が丸く見える投影図に対称度を指示する場合は公差領域と同じ向きに合わせて寸法線の矢を記入すべきと考えます(図16-13)。

図16-13 対称度の寸法線の引き出し方

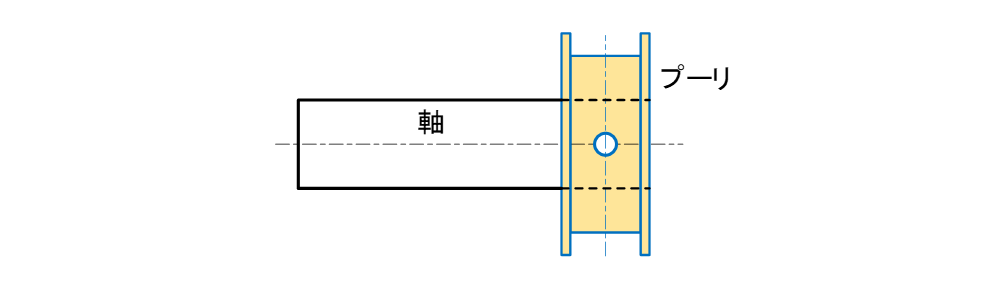

③軸に開けた穴を軸の中心線上に加工して欲しい場合

設計意図:

軸にプーリを挿入して同時にピン打ちして固定するため、軸に開けた穴の中心軸が軸の中心軸上からずれて欲しくない(図16-14)。

図16-14 部品①を台座の穴に対して同軸に取り付けたいという設計意図

図面指示:

軸の中心平面(実際には軸の中心軸になりますが、対称度では中心平面に置き換えて考えます)をデータムとして指示するために、寸法線の矢に一致させてデータム記号を付けます。対称にしたい穴の寸法線の矢に一致させて対称度を指示します(図16-15)。

図16-15 対称度を指示した例

公差領域:

検査対象となる中心線は、データム中心平面に対して±0.05mm離れた2平面間の領域で規制されます(図16-16)。

図16-16 対象度を指示したときの公差領域

7. 対称度の検査方法

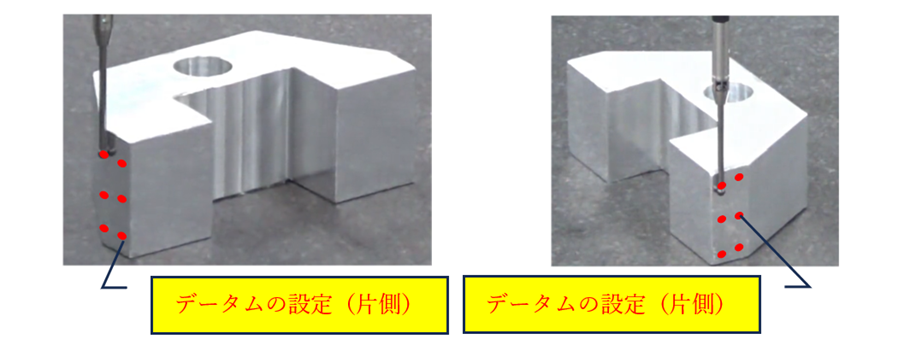

CNC3次元測定機による対称度の評価

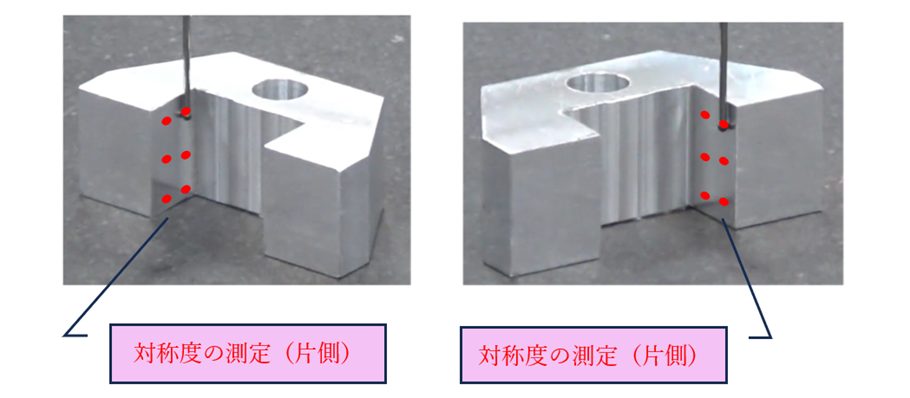

CNC3次元測定機を使用して対称度を測定する際の検査の理屈を説明します(図16-17)。

①データム中心平面の測定

データムAで指示されている両外面のデータを取り、両外面の中央にある中心平面を演算によって割り出して基準とします。(図16-17 b)

②対称度の測定

対称度で指示されている溝の両内面のデータを取り、両内面の中央にある中心平面を演算によって割り出して基準とのずれ量を測定します。(図16-17 c)

a) 図面指示例

b) データムの設定

c) 対称度の測定(打点測定の例)

図16-17 CNC3次元測定機による対称度測定の例

まとめ

今回は、対称度を指示する際のルールについて解説しました。

検査対象が中心線であろうと中心平面であろうと、公差領域が平行二平面の隙間であることから幾何公差値に記号φを付けることができないことも知りました。

対称度はCNC3次元測定機で測定することができます。

次回は、同軸度/同心度や対称度と同じ位置偏差のグループに属し、今後のグローバル図面化のメインとなる位置度について解説します。