圧延鋼板とは一体どのような材料なのでしょうか?この記事では圧延鋼板の特徴や、圧延鋼板として一般的なSPHC(熱間圧延鋼板)とSPCC(冷間圧延鋼板)について解説します。

目次

圧延鋼板とは?般用途用の鉄系板材

特定の種類について説明する前に、まずは圧延鋼板の全体的な定義や特徴について解説します。

圧延鋼板の特徴

圧延鋼板とは、名前の通り「圧延」によって作られた「鋼」の「板」です。比較的安価で、曲げ加工に適しているのが特徴です。板状の材料であるため、プレスや板金加工に適しており、機械の強度を担わない外装やカバーなどに多く使われます。

圧延(rolling)とは、金属の塑性加工のひとつで、回転する2本以上のロールで材料を押しつぶしつつ引き延ばす加工です。うどんや蕎麦の生地を麺棒で伸ばして平らにするイメージに似ています。ロールの間隔を変えて板厚を変更したり、複数のロールを立体的に配置して、たとえばレールのような独特の断面を作ったりできます。

スラブと呼ばれる鋼片をロールで連続的に加工するため、同じ断面形状を持つ、連続した部材を高速で加工できるのが特徴です。圧延では、板材だけでなく条鋼とも呼ばれる棒材や鋼管の他、H形やL形の断面を持つ形鋼が作られています。製品そのものを作るというよりは、加工に使われる材料を作るために使われるケースが多い加工法です。

圧延鋼板の種類

圧延は加工する温度によって大きく2つに分けられます。熱間圧延と冷間圧延です。

熱間圧延

熱間圧延とは、再結晶温度よりも高い温度で加工する方法です。圧延鋼材のような鉄系材料の場合、900℃〜1,200℃で加工するのが一般的です。熱間圧延のメリットには次のようなものがあります。

- 金属材料を高温にするため、比較的小さい力で圧延できる

- 高温下で材料をつぶすため、結晶構造が強固になり、粘り強い材料が得られる

- 再結晶温度よりも高い温度で加工するため加工硬化を起こさない

一方デメリットには次のような点が挙げられます。

- 材料を加熱するのにコストやエネルギーがかかる

- 高温になるため、空気中の酸素と結合し、表面に酸化皮膜を生じる

- 熱膨張と収縮を経るため、寸法精度がやや落ちる

冷間圧延

冷間圧延とは、室温や常温の環境下で金属を圧延加工する方法です。常温での加工とはいえ、加工時に発生する熱による温度の上昇はあるため、加工される金属も常温であるという意味ではありません。600℃以下が目安になっています。冷間圧延には次のようなメリットがあります。

- 加熱のための設備を必要としない

- 滑らかで光沢のある表面を得られる

- 熱間圧延に比べて寸法精度が高い

一方、冷間圧延のデメリットは次のようなものがあります。

- 常温下での加工のため、大きな力が必要

- 加工硬化が発生する場合もあり、その場合には焼きなましなどの熱処理が必要

熱間圧延と冷間圧延の比較

熱間圧延と冷間圧延をまとめると以下のようになります。

| 熱間圧延 | 冷間圧延 | |

|---|---|---|

| 加工温度 | 900℃~1,200℃ | 常温 |

| 加工性 | ◯ | △ |

| 寸法精度 | △ | ◯ |

| 表面 | 酸化皮膜 | 滑らか |

| 加工後熱処理 | 不要 | 要 |

また、熱間圧延と冷間圧延の中間をとった温間圧延という方法もあります。およそ600℃〜900℃という中間領域で行う圧延で、両方の欠点をカバーする方法です。しかしあまり多くは行われていません。

圧延鋼板は、圧延の中でも鋼を圧延して板状に加工されたものをいいます。圧延鋼板は圧延の温度により2種類に大別され、熱間圧延を行ったものは熱間圧延鋼板(SPHC)と冷間圧延を行ったものは冷間圧延鋼板(SPCC)と呼ばれています。

熱間圧延された鋼板。SPHCとは?

熱間圧延で加工されたSPHCとはどのような性質を持った材料なのでしょうか?ここではSPHCの特徴や用途について解説していきます。

SPHCの特徴

SPHC(steel plate hot commercial)は熱間圧延鋼板と呼ばれます。省略してHOT(ホット)と呼ばれるケースもあります。名前の通り、熱間圧延によって作られた鋼板です。圧延鋼板の汎用材であるため比較的安価で、曲げ加工に適しているのが特徴です。

機械構造用ではなく一般用に分類されている材料のため、構造用鋼であるSS400などに比べて強度は低くなります。また熱間圧延をした際に生じた酸化皮膜(スケール)は「黒皮」と呼ばれ、鋼板の表面を覆っています。黒皮はSPHCを腐食やキズから守ってくれますが、塗装やメッキほどの信頼性は持ちません。

SPHCの用途

SPHCは機械構造用ではなく一般用に分類されています。そのため構造体の強度を担うような場所にはあまり使われません。強度保証のない素材であるため、安全性や信頼性に関わる部位での使用は避けたほうがいいでしょう。

一方で、曲げ加工のしやすさなどから、車のボディや電気機器の筐体などに広く使われています。比較的安価な材料であるため、外装やカバーなど、大きなパーツを作るのに適しています。

SPHCのメリットデメリット

SPHCにはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

メリット

- 安価で入手しやすい

- 加工性がよく、特に曲げ加工に向いている

広く流通している汎用素材であるため、入手しやすいのが特徴です。同じ圧延鋼板の仲間である冷間圧延鋼板と比較しても安価です。柔らかい素材で加工にも適しており、特に板金加工やプレス加工などの曲げ加工に向いているのが特徴です。あまり強度を必要としない、電気機器の筐体などに向いている素材です。

デメリット

- SS400などに比べ引っ張り強度が低い

- 黒皮で覆われているため、見た目があまりよくない

材料の引っ張り強度はあまり高くありません。そのため、構造用鋼ではなく、一般用に分類されています。強度を必要とする機械や構造物の強度部材にはあまり向かないでしょう。

また熱間圧延した際に発生したスケール(黒皮)に覆われているため、黒っぽい見た目をしています。特殊なコーティングのされていない鉄のフライパンなどの色合いのイメージです。あまり美しい見た目ではないため、外装に使う際には塗装したり、他の材料を使用したりします。

SPHCによく使われる加工

SPHCにはどのような加工が行われるのでしょうか?代表的なものを紹介します。

曲げ加工

SPHCは熱間圧延による柔軟性と加工性の高さから、板金加工やプレス加工での曲げ加工に向いています。自動車のドアや冷蔵庫の外側など、身近な製品のパーツ作りに有効です。

具体的には、板厚1.6mm以下の薄い板向きのプレス加工や、板厚3.2mm以上の厚い板向きのロール加工が用いられます。正確な形を作り上げるには元に戻ろうとする「バネ戻り現象」を想定する必要があります。

切削などの除去加工も可能ですが、板金加工でのレーザーカットやプレスカットのほうが多いです。

表面処理

SPHCは基本的に塗装などの表面処理を行ってから使用されます。スケールに覆われた状態では塗装性があまりよくないため、スケールを除去してから塗装されるのが一般的な処理です。

スケールを除去する方法はさまざまですが、酸洗(さんせん)処理という、酸を使用した方法がよく知られています。SPHCの中でも酸洗処理が済んだ素材をSPHC-Pと表記します。

SPHCの性質

SPHCの機械的性質と物性的性質についてまとめます。

機械的性質

SPHCの機械的性質は以下のとおりです。

| 材料 | 引張強さ (N/mm2) |

伸び(%) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 板厚 1.2mm以上 1.6mm未満 |

板厚 1.6mm以上 2.0mm未満 |

板厚 2.0mm以上 2.5mm未満 |

板厚 2.5mm以上 3.2mm未満 |

板厚 3.2mm以上 4.0mm未満 |

板厚 4.0mm以上 |

||

| SPHC | 270以上 | 27以上 | 29以上 | 29以上 | 29以上 | 31以上 | 31以上 |

SPHCは引張強さが270N/mm²以上と、一般的な鉄鋼材の中では比較的柔らかい性質を持っています。

板厚によって伸び率が変化し、1.2mm以上1.6mm未満の薄板で27%、4.0mm以上の厚板では31%以上の伸びを発揮します。「伸び率」は材料が破断するまでどのくらい伸びるかを示す指標で、数値が高いほど曲げ加工や絞り加工向きです。

物性的性質

SPHCの物性的性質は以下の表のようになります。

| 密度 | ヤング率 | 熱膨張係数 | 熱伝導率 | 電気抵抗 |

|---|---|---|---|---|

| g/cm3 | N/mm2 | (0~100℃)10-6/K | W/(m・K) | μΩ・㎝ |

| 7.87 | 206,000 | 11.7 | 73.3 | 13 |

密度は7.87g/cm³と鉄鋼の標準値を持ち、熱伝導率73.3W/(m・K)で熱を効率的に伝えます。ヤング率(硬さの指標)は206,000N/mm²で、アルミニウム(約69,000)の約3倍の硬さです。熱膨張係数は11.7×10⁻⁶/Kであるため、温度が1℃上がると100mmの材料が0.00117mm伸びます。

SPHCの標準寸法

SPHCの標準寸法はJIS規格に基づいて定められており、下記の表のようになります。

| 種類 | 材料記号 | 形状 | 単位 | 標準寸法 |

|---|---|---|---|---|

| 熱間圧延鋼 鋼板 |

SPHC | 鋼板 | t | (1.2), 1.6, 2.3, 2.6, 3.2, 4.5 |

※標準寸法は参考値です。入手しやすい材料寸法とは異なりますのでご注意ください。

冷間圧延された鋼板。SPCCとは?

一方で、冷間圧延で加工されたSPCCとはどのような性質を持った材料なのでしょうか?ここではSPCCの特徴や用途について解説していきます。

SPCCの特徴

SPCC(Steel Plate Cold Commercial)は冷間圧延鋼板のことです。圧延材やコールド材と呼ばれたりミガキ材と呼ばれたりもします。SPHC(熱間圧延鋼板)を酸洗し、冷間圧延して作ります。滑らかで光沢のある表面をしており、まさに「鉄の板」のイメージにふさわしい外見をしています。

SPHCをさらに圧延して作るため、基本的にSPHCよりも薄い材料になります。また他の素材に比べれば比較的安価ではあるものの、SPHCに比べるとコストも上がります。柔らかく成形性や加工性に富み、絞りなどの加工にも適した素材です。表面の皮膜がないため錆びやすく、油が塗布された状態で流通しています。加工後はめっきや塗装などの表面処理が欠かせません。

SPCCの用途

SPCCの引張強さはSPHCと差はありません。しかしSPHCよりも薄い素材が多いため、構造用部材には向かない素材です。ワッシャーのような薄い部品の材料の他、自動車のボディ、建材などに多く使われています。鉄製の薄いカバーのイメージが強いかもしれません。

SPCCのメリットデメリット

SPCCにはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

メリット

- 表面が美しい

- 加工性に富み成形しやすい

- 材料の精度が高い

- 比較的安価で入手しやすい

SPCCはSPHCよりも伸びがよく、高い加工性を持っています。またSPHCに比べるとコストは上がるものの、ステンレスなどの鋼板と比較すると、安価で入手しやすい素材です。

デメリット

- 酸化しやすく、表面処理が必要

SPCCは非常に酸化しやすい素材です。長期の保管にはもちろん向きませんし、取り扱いにも注意が必要です。入荷したらすぐに加工し、塗装やめっきなどの表面処理を行わなければいけません。

SPCCによく使われる加工

SPCCにはどのような加工が行われるのでしょうか?代表的なものを紹介します。

曲げ加工、絞り加工

SPCCは柔軟性が高く、曲げ加工に非常に適しています。プレス機を使用して、V字、U字、L字、Z字などの様々な形状に曲げることが可能です。精密な曲げ加工が可能ですが、素材の特性上、曲げ角度や圧縮、引張のひずみなどを慎重にコントロールする必要があります。

またSPCCは成形性が高いため、簡単な絞り加工にも有効です。ただし、深絞り加工には向いていないため、そのような用途には別の材料が使用されます。

表面処理

SPCCは基本的に表面処理が必要な素材です。素材のままでは非常に錆びやすいため、塗装やめっきなどの防錆処理を施して使用します。滑らかな表面を持っているため、加飾性もよく、塗装やめっきなどにより非常に美しい外観を得られます。

SPCCの性質

ここからはSPCCのスペックをまとめます。

機械的性質

SPCC自体に引張強さ及び伸びの規格はありません。引張強さ及び伸びが保証されたSPCCTは以下のように規定されています。

| 材料 | 引張強さ (N/mm2) |

伸び(%) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 板厚 0.25mm以上 0.30mm未満 |

板厚 0.30mm以上 0.40mm未満 |

板厚 0.40mm以上 0.60mm未満 |

板厚 0.60mm以上 1.0mm未満 |

板厚 1.0mm以上 1.6mm未満 |

板厚 1.6mm以上 2.5mm未満 |

板厚 2.5mm以上 |

||

| SPCC | 270以上 | 28以上 | 31以上 | 34以上 | 36以上 | 37以上 | 38以上 | 39以上 |

SPCCTの機械的特性は、引張強さが270 N/mm²以上、伸び率が28〜39%と高性能である点にあります。特に、板厚が厚いほど伸び率が向上するという特徴があります。JIS G 3141規格に基づき、0.25mm未満の極薄板から2.5mm以上の厚板まで段階的な性能基準が規定されています。プレス加工や深絞り加工にも適しており、精密部品の量産加工に広く採用されています。

物性的性質

SPCCの物性的性質については、データがありません。

SPCCの標準寸法

SPCCの標準寸法はJIS G 3141規格に基づいて定められており、下記の表のようになります。

| 種類 | 材料記号 | 形状 | 単位 | 標準寸法 |

|---|---|---|---|---|

| 熱間圧延鋼 鋼板 |

SPCC | 鋼板 | t | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.2, 1.6, 2, 2.3, 3.2 |

※標準寸法は参考値です。入手しやすい材料寸法とは異なりますのでご注意ください。

SPHCとSPCCの違い

SPHCとSPCCは、製造プロセスと特性に大きな違いがあります。

熱間圧延鋼板のSPHCは、高温で圧延されるため表面に酸化皮膜(黒皮)が形成されます。一方、冷間圧延鋼板のSPCCは、SPHCをさらに常温で圧延して製造される方式です。適用厚さもSPHCが1.2〜1.4mm、SPCCが0.1〜3.2mmと異なります。

SPCCは表面が滑らかで寸法精度が高く、加工性に優れている一方で、製造工程が多いため価格が高くなる点がデメリットです。SPHCは比較的安価であるものの、寸法精度や表面の均一性はSPCCに劣ります。

用途面では、SPHCは建築や船舶、鉄道車両の構造部材に用いられ、SPCCは自動車のボディや家電製品の外装といった精密な加工が必要な部品に使用されます。選択の際には、必要な精度とコストのバランスを考慮しましょう。

メビーのSPCC/SPHC加工事例

メビーでは板金部品でSPHC/SPCCを選択できます。標準3日目出荷、最短1日目出荷から対応します。

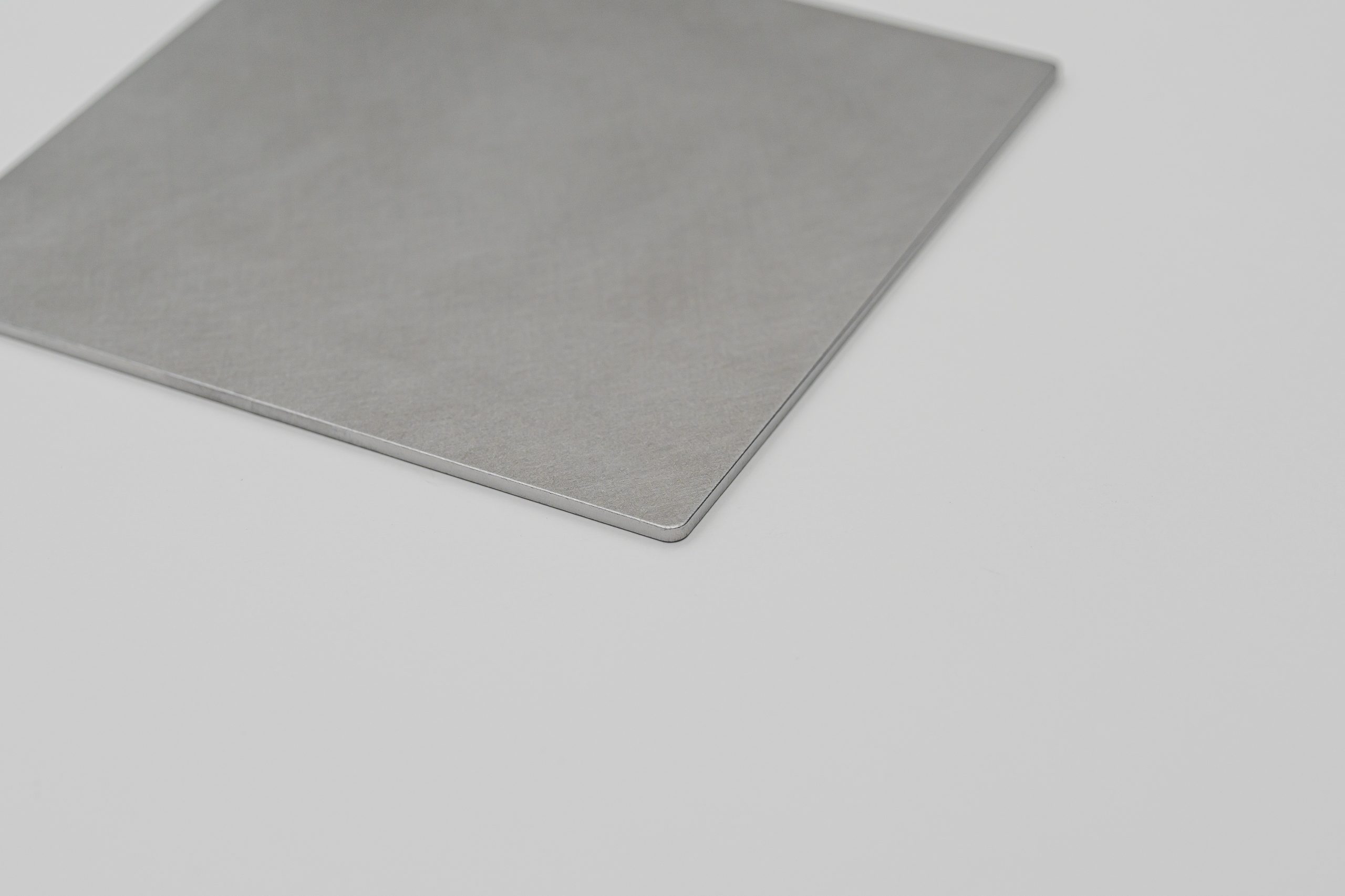

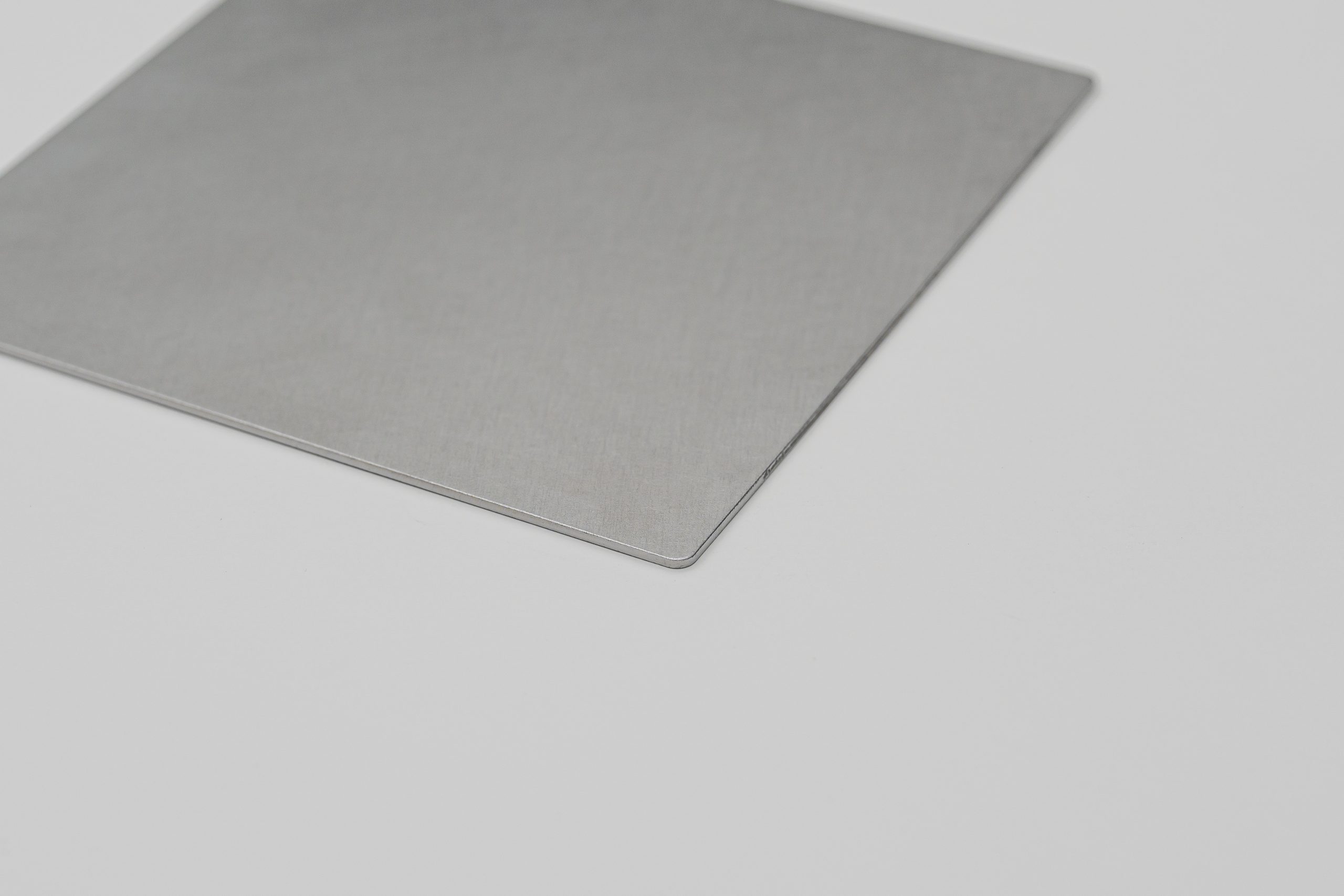

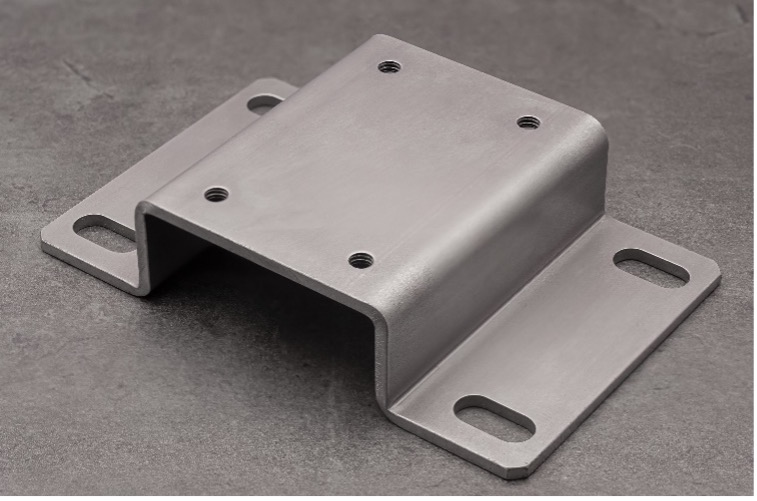

| 写真 |  |

| 材質 | SPCC(SPHC) |

| サイズ | W60×D106.4×H28.2 |

| 板厚 | 3.2mm |

| 出荷日 | 3日目~ |

| 参考価格 | 2,768円 |

※表中は2025年2月時点の情報

まとめ

SPHCやSPCCは一般用の鉄系の板材として非常によく使われる材料です。大まかな使い分けとしては、価格を抑えたい場合にはSPHCを選び、薄く、精度が高いものを作りたいときにはSPCCを選ぶイメージになります。材料の基本的な性質を学び、設計に活用しましょう。

関連記事

亜鉛メッキ鋼板(SECCとSGCC)の用途・種類・特徴を解説

炭素鋼の用途・種類・特徴紹介 SS400、S45C、S50C | meviy (メビー) | ミスミ

焼き入れ不要の高硬度鋼材NAK材をご存知ですか?切削プレートの素材紹介