線の輪郭度の記号は

「真っ直ぐではない自由曲線!」と覚える

今回のシリーズでは、グローバル図面として設計意図を表す幾何公差の意味を解説しています。第9回目のこの記事では形状偏差に属する線の輪郭度の意味と記号の使い方について詳しく説明します。

meviy 2D|PDF図面アップロードで簡単操作

かんたん見積もりはこちらから >

目次

1.形状偏差とは

前回の記事に続いて、14種類ある幾何特性の詳細について解説していきます。

今回は、形状偏差というグループに含まれる線の輪郭度です。

形状偏差は単独形体に分類され、データムに関連がなく、幾何偏差が決められる形体になります。

形状偏差には次の6つの幾何特性があります。

- 真直度

- 平面度

- 真円度

- 円筒度

- 線の輪郭度…形状偏差の場合、データムに関連しない ←今回解説する幾何特性

- 面の輪郭度…形状偏差の場合、データムに関連しない

2.線の輪郭度とは(JIS B 0621:1984を参考に改変)

線の輪郭度は「理論的に正確な寸法によって定められた、幾何学的に正しい輪郭からの線の輪郭の狂いの大きさ」とJISで規定されます。

形状偏差に属する線の輪郭度はデータムを必要としませんが、データムの代わりに“理論的に正確な寸法で作られる基準線(線の輪郭度曲線に当てはめた線)”を利用します。

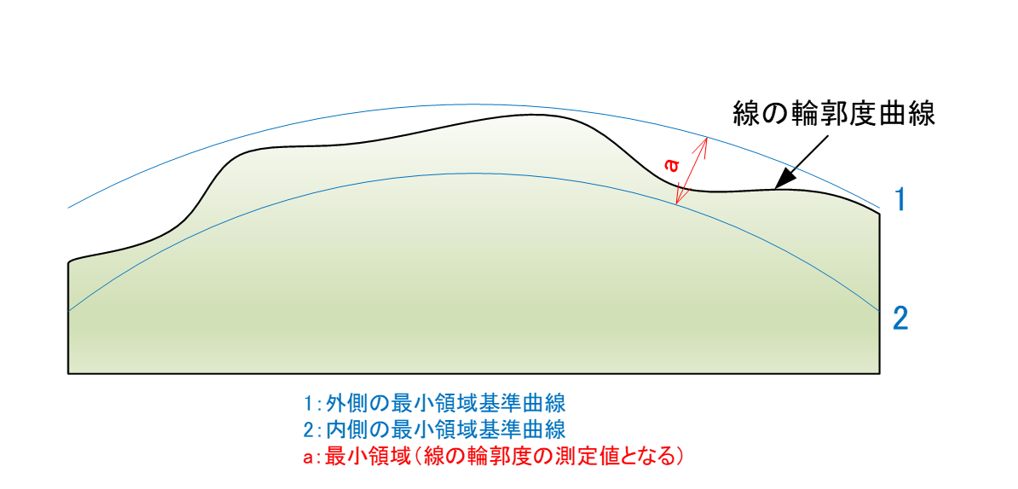

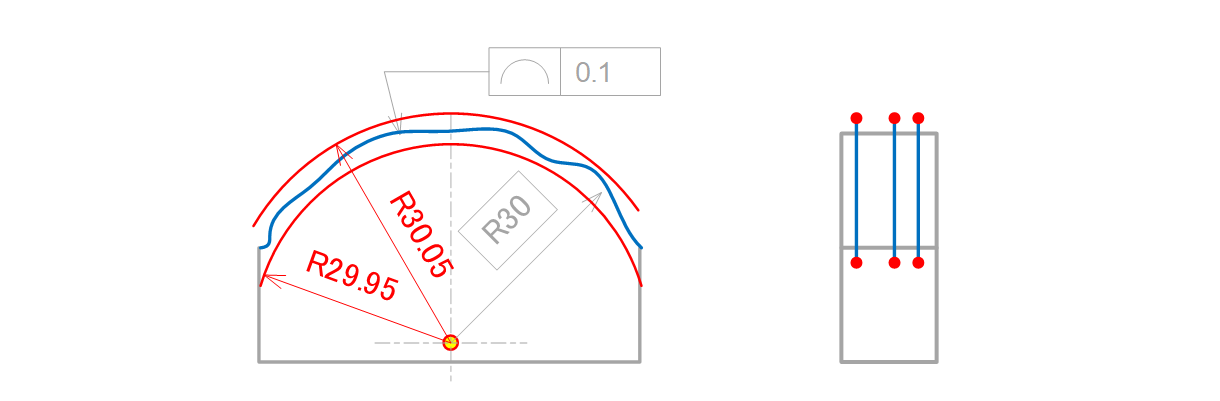

理論的に正確な寸法で作られる基準線と線の輪郭度曲線(実際の線)の最大値(外側)および最小値(内側)に接し、間隔が最小になる二つの線間を測定します(図9-1)。

図9-1 線の輪郭度曲線と最小領域基準形体の偏差

3. 形状偏差に属する線の輪郭度の記号と記入のルール

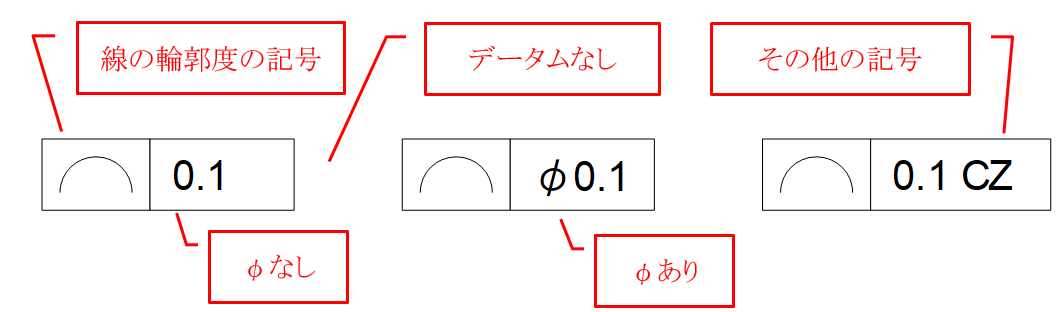

形状偏差に属する線の輪郭度を図面に表現する場合、公差記入枠に線の輪郭度の記号と幾何公差値、必要に応じてその他の記号を記入します。公差記入枠は2つの区画のものを使い、データムを記入する左から3番目以降の区画は存在しません(図9-2)。

図9-2 形状偏差に属する線の輪郭度の記入例

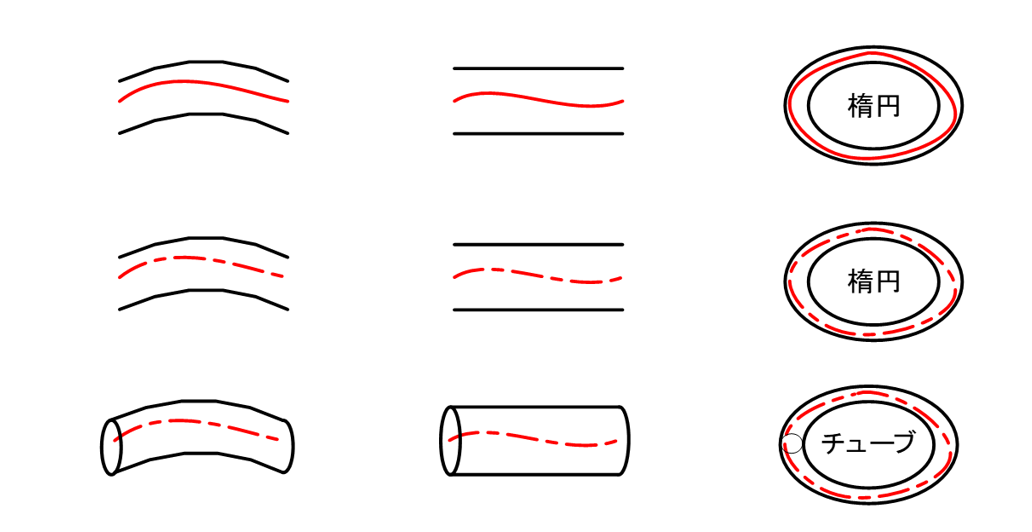

線の輪郭度の対象となる形体は曲線(直線や真円も含む)や楕円形など自由曲線全般です。従って、その自由曲線形体を包み込む2線間または円筒間が公差領域となります。公差領域が隙間の場合は幾何公差値にφが付くことはなく、中心線の場合は幾何公差値にφが付くことがあります(図9-3)。

図9-3 線の輪郭度の公差領域のパターン

4. 線の輪郭度を適用する形状

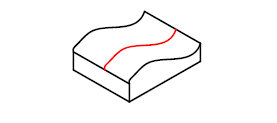

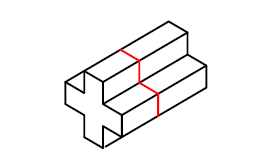

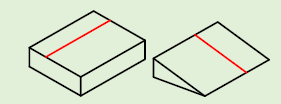

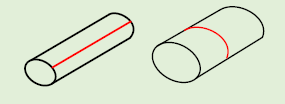

線の輪郭度を適用する形状は、自由曲線や複合形体(複数の線を組み合わせてセットにした線形体)の外側形状や内側形状、中心形体に指示します(表9-1)。

表9-1 線の輪郭度を適用する形状例

| 適用する形状例 | データム | 対象形体 | 補助記号 | ||

| 1 | 曲面 |  |

不要 | 母線

(断続形体) |

–

(CZ) |

| 楕円 |  |

||||

| エッジ |  |

||||

| 彫刻線 |  |

||||

| パイプ |  |

不要 | 中心線

(断続形体) |

–

(CZ) |

|

| 複合形体 |  |

不要 | 複合母線* (限定) (全周) |

– (A→B) (〇) |

|

| (参考) | 平面形体 |  |

・平面上の直線母線の場合は真直度を優先する | ||

| (参考) | 円筒形体 |  |

・円筒面上の直線母線の場合は真直度を優先する

・円筒面上の軸直角の円母線の場合は真円度を優先する |

||

*複合形状の母線の場合は全周記号(○)、または領域を示す記号(A→B)を併用する

5. 線の輪郭度の図面と公差領域

図面に線の輪郭度を指示する場合の設計意図と図面指示例、公差領域を解説します。

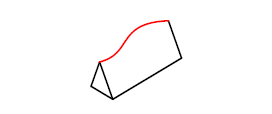

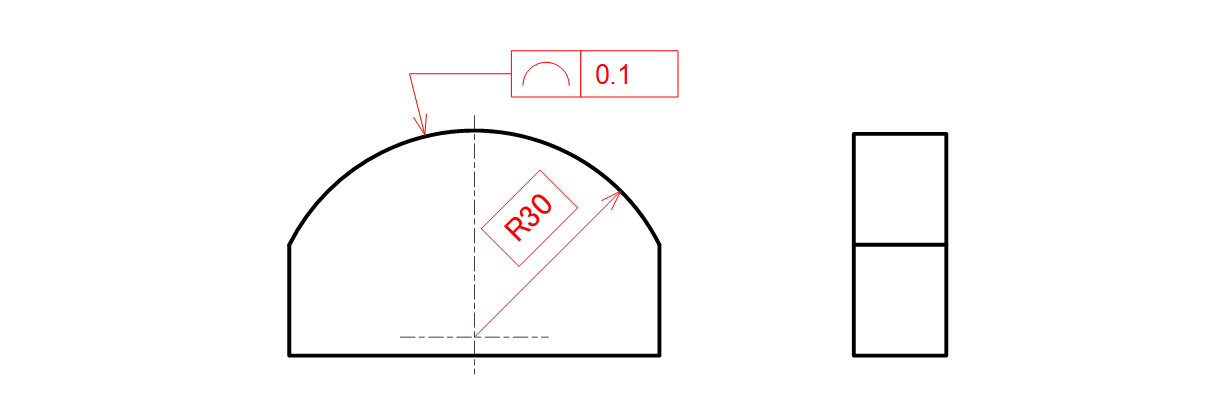

1) 幅のある円弧に線の輪郭度を指示する場合

設計意図

設計機能上、正確な円弧形状が欲しい。

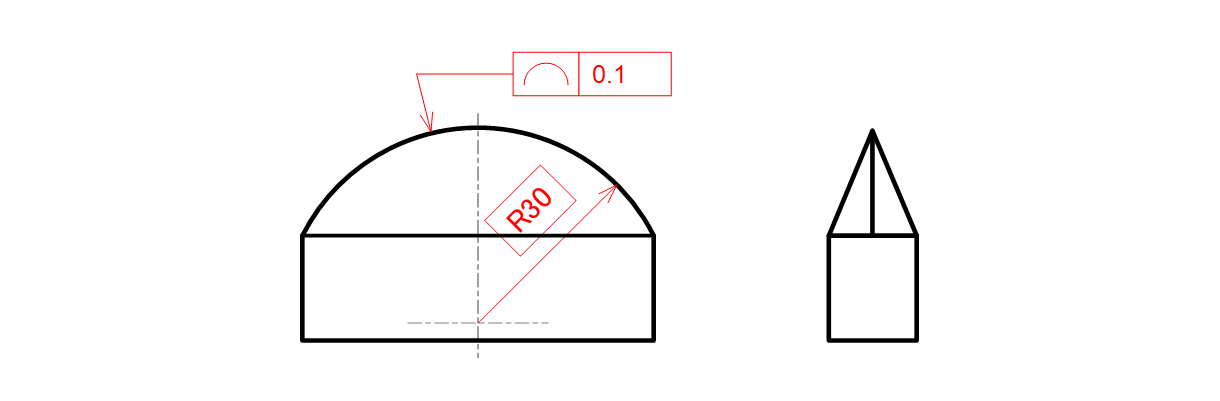

図面指示

輪郭を要求する円弧の半径寸法に理論的に正確な寸法を指示し、寸法線の矢と明確に外して線の輪郭度を指示します(図9-4)。

図9-4 線の輪郭度を幅のある円弧に指示した例

公差領域

円弧の場合0.1mm離れた同心2円間の領域で規制されます(図9-5)。

図9-5 線の輪郭度を幅のある円弧に指示した時の公差領域

2) エッジのある円弧に線の輪郭度を指示する場合

設計意図

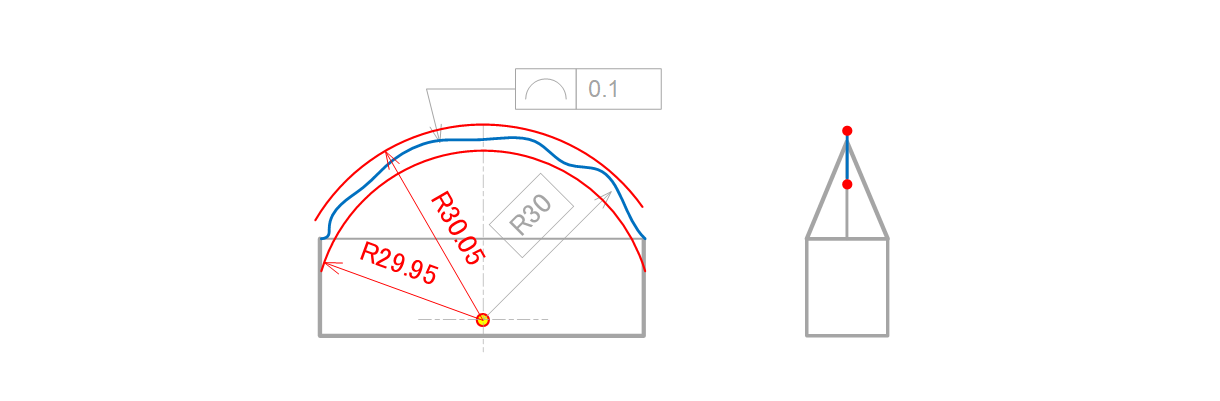

設計機能上、正確なエッジのある円弧形状が欲しい。

図面指示

輪郭を要求する円弧の半径寸法に理論的に正確な寸法を指示し、寸法線の矢と明確に外して線の輪郭度を指示します(図9-6)。

図9-6 線の輪郭度をエッジのある円弧に指示した例

公差領域

円弧の場合0.1mm離れた同心2円間の領域で規制されます(図9-7)。

図9-7 線の輪郭度をエッジのある円弧に指示した時の公差領域

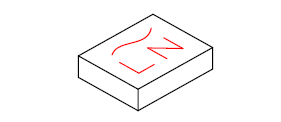

3) 複合形状の彫刻線に線の輪郭度を指示する場合

設計意図

設計機能上、正確な彫刻線が欲しい。

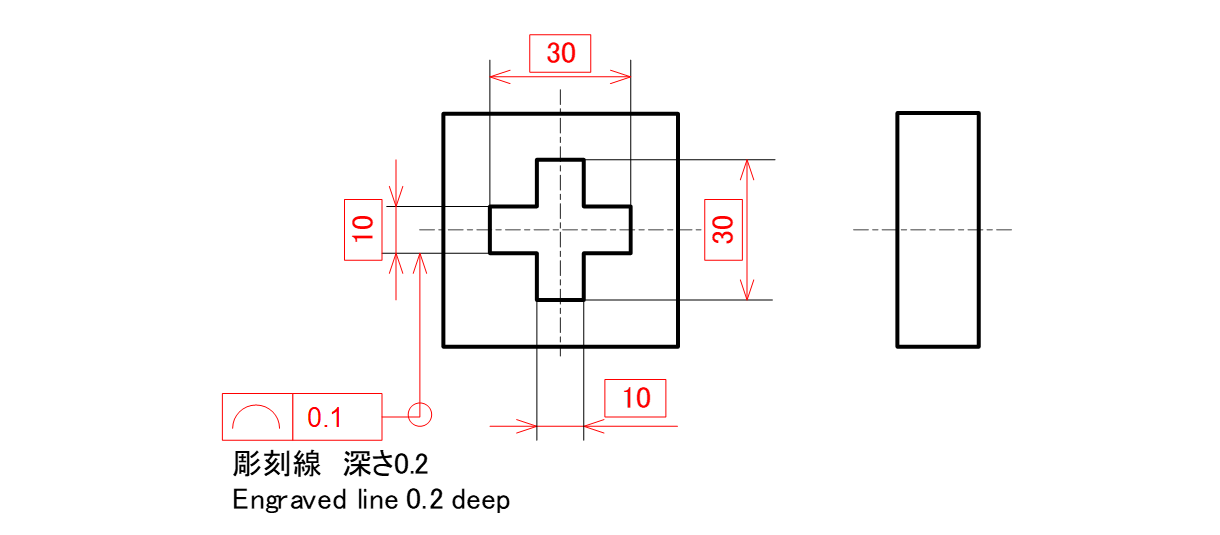

図面指示

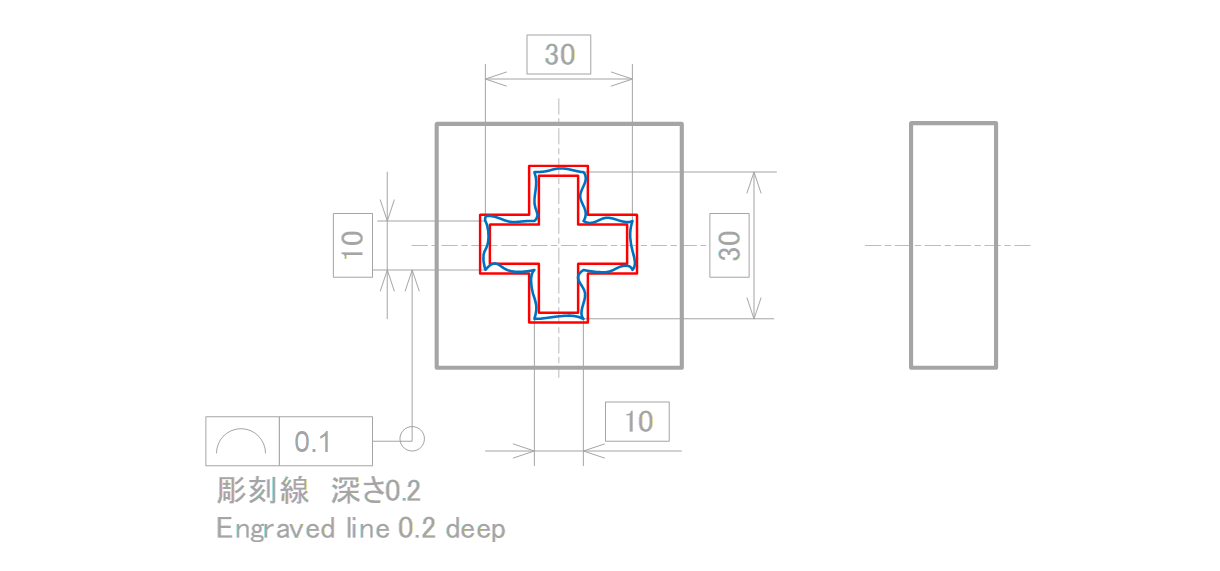

レーザー加工による彫刻線の複合する寸法に理論的に正確な寸法を指示し、寸法線の矢と明確に外し、全周記号を用いて線の輪郭度を指示します(図9-8)。

図9-8 線の輪郭度を複合形体である彫刻線に指示した例

公差領域

理論的に正確な寸法に対して±0.05mm(幅で0.1mm)離れた複合形状の領域で規制されます(図9-9)。

図9-9 線の輪郭度を複合形体である彫刻線に指示した時の公差領域

6. 線の輪郭度の検査方法

投影機による検査

外郭形体である形状偏差としての輪郭度を測定する場合、投影機を使うことができます。

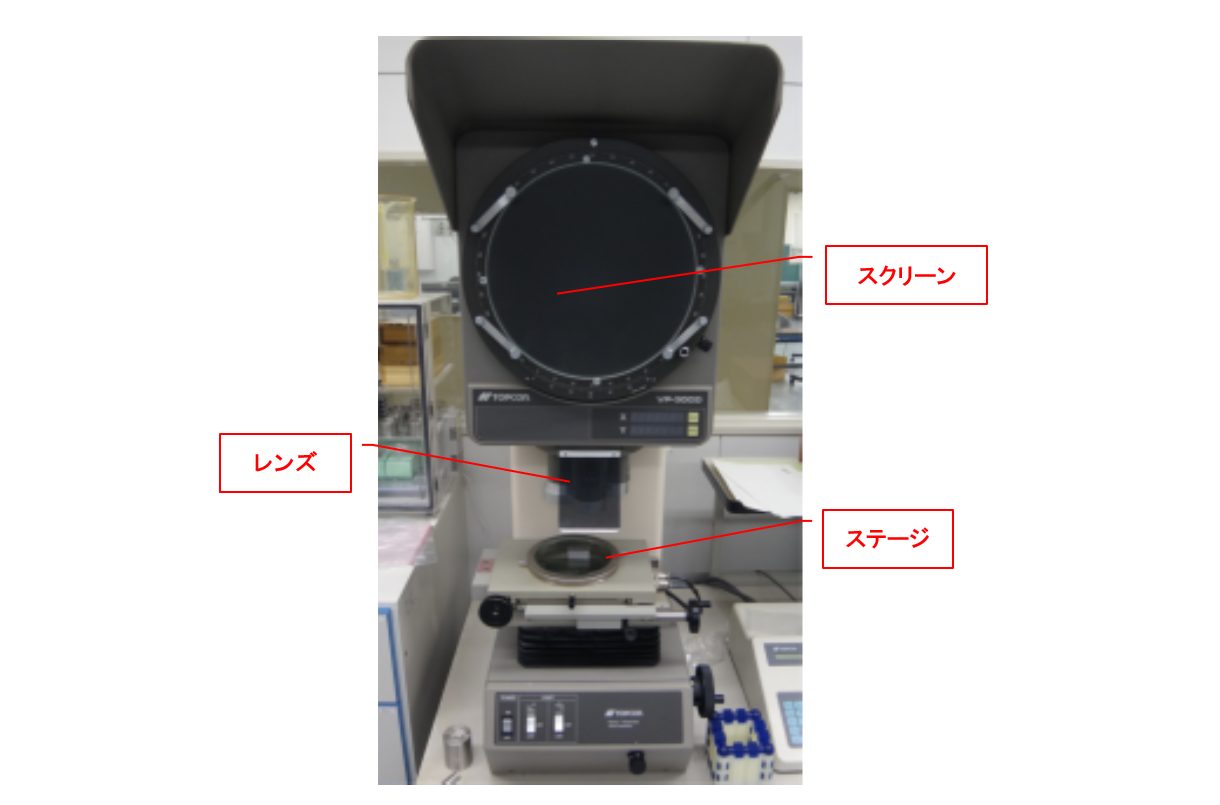

投影機は、測定対象物を台に乗せ下から光を当てることで、対象物の輪郭がスクリーン上に拡大されて投影される光学式の検査装置です。検査者の目視で確認するため、ずれ量の値を出すことはできず合否判定しかできません(図9-10)。

図9-10 投影機

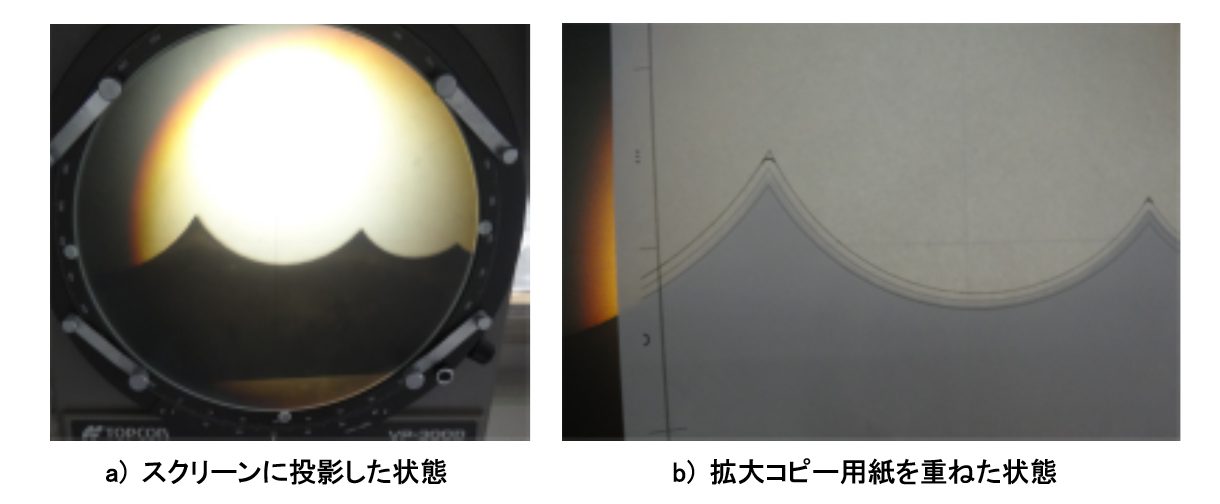

投影の倍率は、5倍、10倍、20倍、25倍、50倍、100倍、200倍などが一般的で、CADで拡大した公差領域を印刷して、その紙を透かして目視で検査します。(図9-11)。

図9-11 投影機による検査

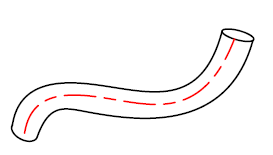

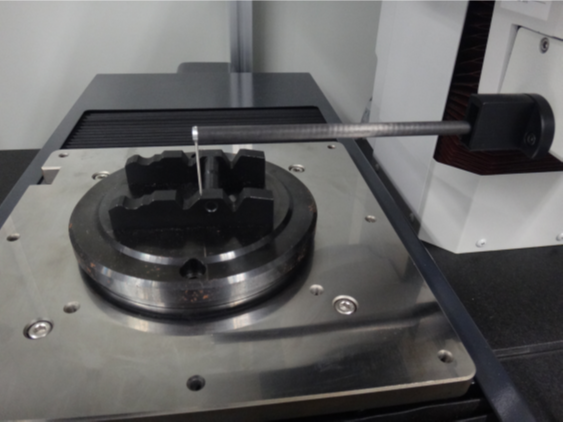

輪郭度測定機による測定

輪郭度測定機は、鋭利なスタイラスで測定面をトレースすることで断面の輪郭形状を取得し、距離や角度、半径、ピッチなどの寸法を演算で求める測定機です。2D図面のサイズ寸法や幾何公差情報と比較したり3Dモデルと比較したりもできます(図9-12)。

図9-12 輪郭度測定機による測定

非接触式測定機による測定

彫刻線や印刷の線は、非接触で測定できる画像測定機やマイクロスコープなどを使用します。

まとめ

今回は、線の輪郭度を指示する際のルールについて解説しました。

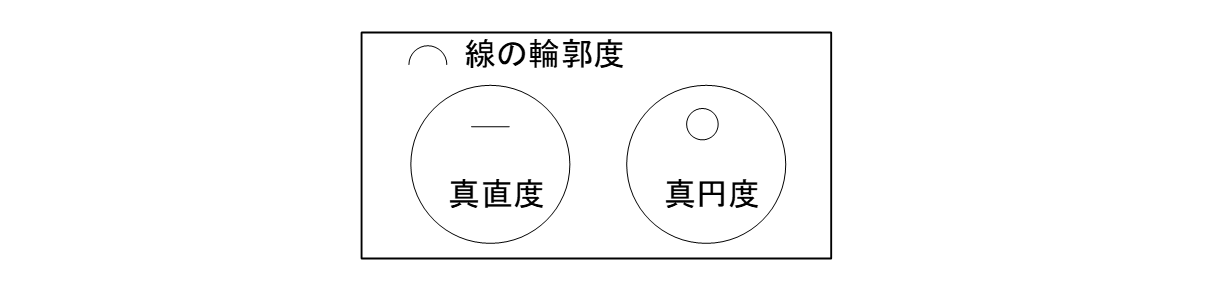

線の輪郭度や次回解説する面の輪郭度に苦手意識をもつ設計者が多いようです。形体によって幾何特性は棲み分けされており、次のように考えると、線の輪郭度は真直度や真円度に比べて自由度が高いことがわかります(図9-13)。

図9-13 2次元断面の公差領域をもつ形状偏差の関係

- 幾何学的に正しい直線を要求→真直度

- 幾何学的に正しい円を要求→真円度

- 理論的に正確な寸法で示した曲線や複合線形体→線の輪郭度

線の輪郭度は一般的に直線や真円以外の自由曲線に用いることがわかりました。線分で評価するため公差領域は母線や中心線が対象となります。

線の輪郭度という言葉の定義から「物の外形を形づくっている線」や「プロファイル」、「アウトライン」などを意味しており、外郭形状以外に中心形体(中心線または中心曲線)にも使うことができます。

次回は、真直度や平面度、真円度、円筒度、線の輪郭度と同じ形状偏差のグループに属する最後の特性である面の輪郭度について解説します。