姿勢偏差の輪郭度は

「基準に対する自由曲線や自由曲面の傾き!」と覚える

グローバル図面に必須となる幾何公差の意味や図面のルールを解説する本シリーズ。

第14回となる今回は、前回取り上げた6つの形状偏差に続いて、5種類ある姿勢偏差の詳細について解説していきます。

その中でも今回は、姿勢偏差というグループに含まれる線の輪郭度と面の輪郭度に注目します。

meviy 2D|PDF図面アップロードで簡単操作

かんたん見積もりはこちらから >

目次

1.姿勢偏差とは

姿勢偏差は関連形体に分類され、データムに関連して幾何偏差が決められる形体になります。

姿勢偏差には次の5つの幾何特性があります。

・平行度

・直角度

・傾斜度

・線の輪郭度…姿勢偏差の場合、データムに関連する←今回解説する幾何特性

・面の輪郭度…姿勢偏差の場合、データムに関連する←今回解説する幾何特性

2.姿勢偏差に属する「線の輪郭度」と「面の輪郭度」とは

姿勢偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度は「データム直線またはデータム平面に対して理論的に正確な寸法によって定められた、幾何学的に正しい輪郭からの線または面の輪郭の狂いの大きさである。」と定義されます。

姿勢偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度はデータムを必要とします。

3.姿勢偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度の記号と記入のルール

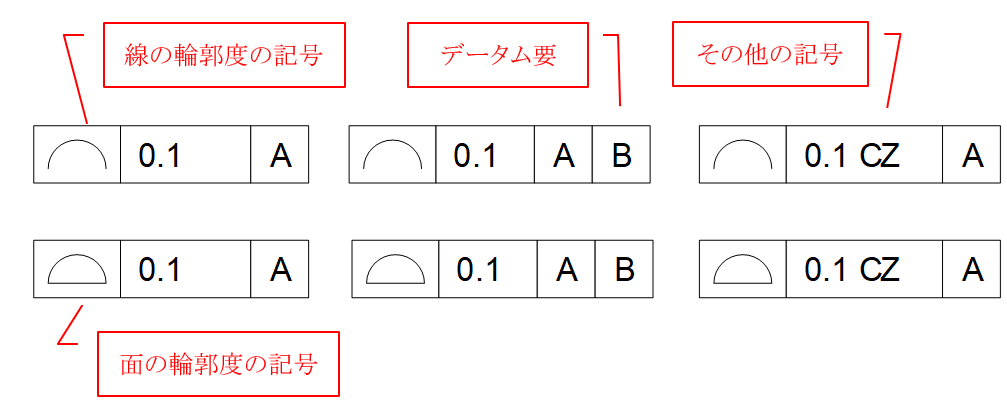

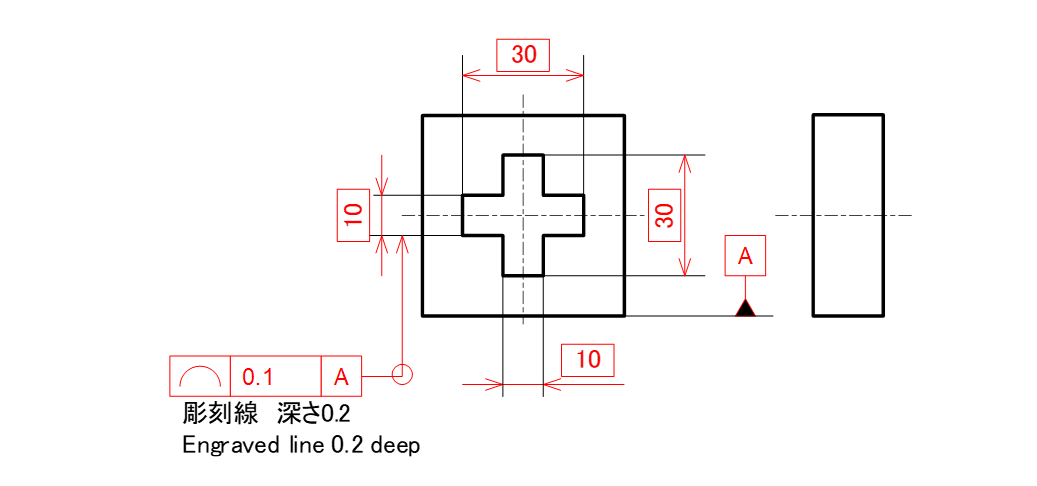

姿勢偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度を図面に表現する場合、公差記入枠に線の輪郭度あるいは面の輪郭度の記号と幾何公差値、必要に応じてその他の記号、データム記号を記入します。公差記入枠は3つ以上の区画のものを使います(図14-1)。

図14-1 姿勢偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度の記入例

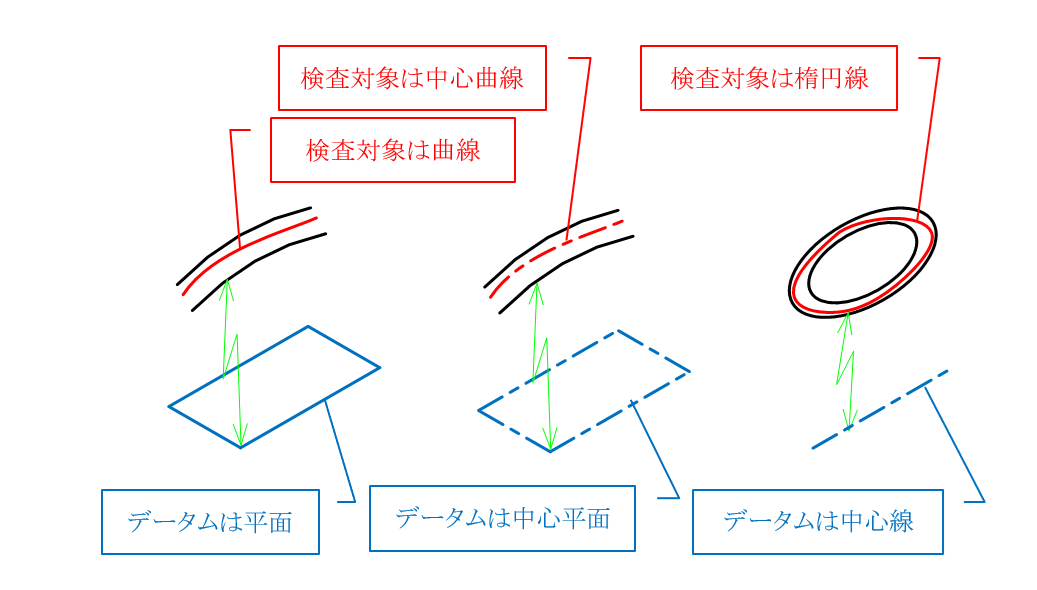

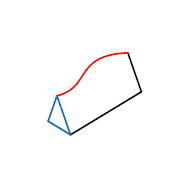

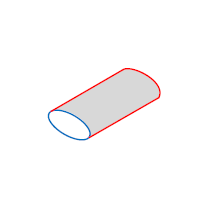

姿勢偏差に属する線の輪郭度の対象となる形体は、データムに対して姿勢(平行や直角、傾斜)を満たす直線や円、楕円形などを含む自由曲線全般です。従って、その自由曲線形体を包み込む2線間が公差領域となります。

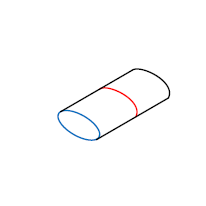

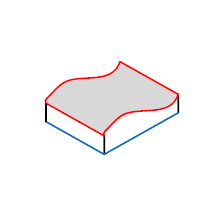

姿勢偏差に属する面の輪郭度の対象となる形体は、データムに対して姿勢(平行や直角、傾斜)を満たす平面や円筒、楕円形などを含む自由曲面全般です。従って、その自由曲面形体を包み込む2面間が公差領域となります(図14-2)。

a)姿勢偏差に属する線の輪郭度の関係例

b)姿勢偏差に属する面の輪郭度の関係例

図14-2 姿勢偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度の公差領域のパターン

4. 姿勢偏差に属する「線の輪郭度」と「面の輪郭度」を適用する形状

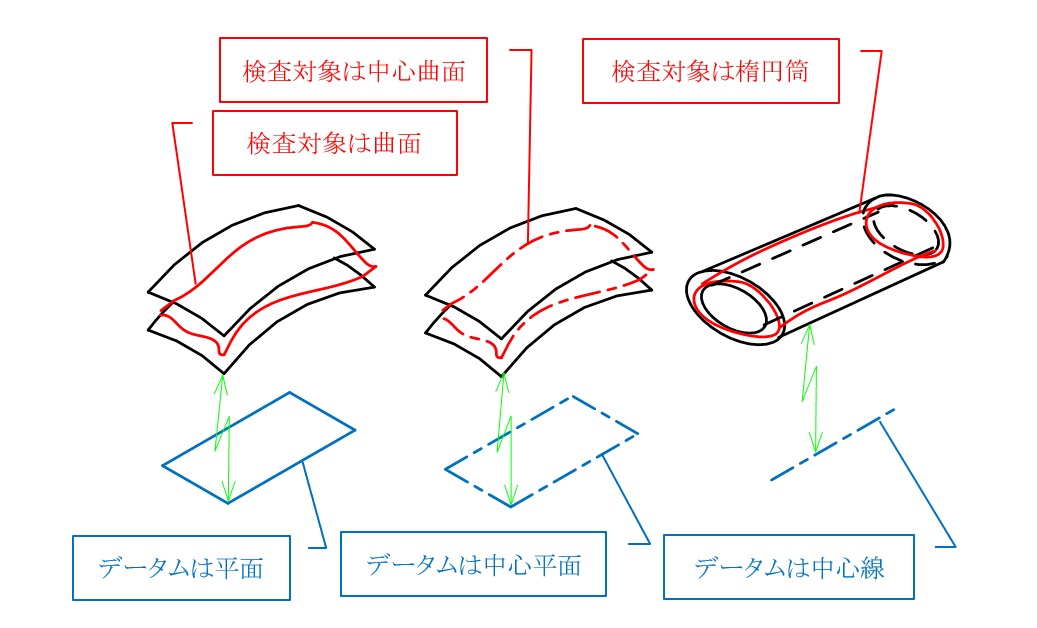

姿勢偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度を適用する形状は、データムに関連する自由曲線あるいは自由曲面、複合形体(複数の線あるいは面を組み合わせてセットにした形体)に指示します(表14-1)。

表14-1 姿勢偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度を適用する形状例

| 適用する形状例 | データム | 対象形体 | 補助記号 | ||

| 線の

輪郭度 |

曲面

|

|

要 | 母線

(断続形体)

|

–

(CZ)

|

| 楕円 |  |

||||

| エッジ |  |

||||

| 彫刻線 |  |

||||

| 複合 形体 |

|

要 | 複合母線※

(限定) (全周) |

(A→B) (○) |

|

| 面の

輪郭度 |

曲面 |  |

要

|

表面

(断続形体) |

–

(CZ)

|

| 楕円 |  |

||||

| 複合

形体 |

|

要 | 複合表面*

(限定) (全周) |

–

(A→B) (○) |

|

※複合形状の場合は全周記号(○)、または限定した領域を示す記号(A→B)を併用する

5.姿勢偏差に属する「線の輪郭度」や「面の輪郭度」の図面と公差領域

図面に姿勢偏差に属する線の輪郭度や面の輪郭度を指示する場合の設計意図と図面指示例、公差領域を解説します。

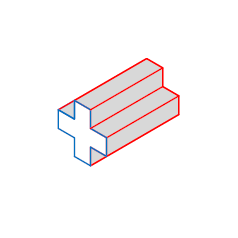

① 複合形状の彫刻線に線の輪郭度を指示する場合

設計意図

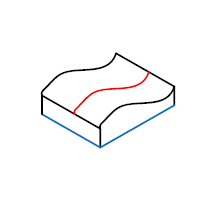

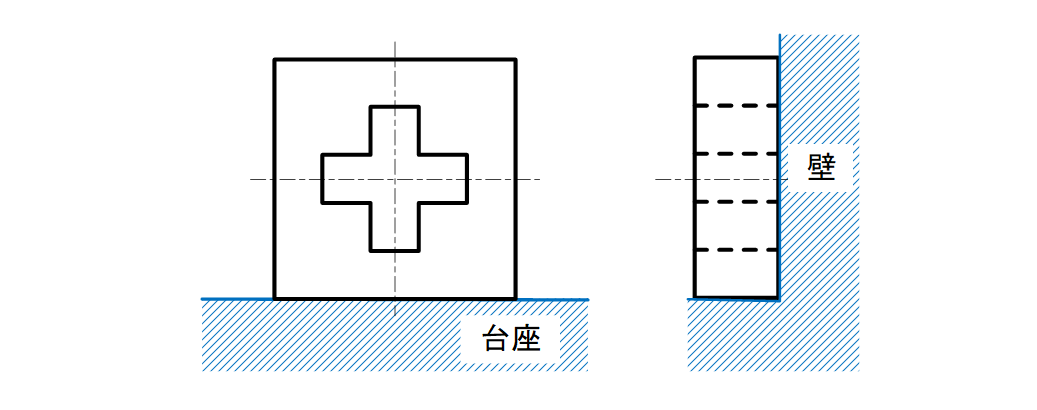

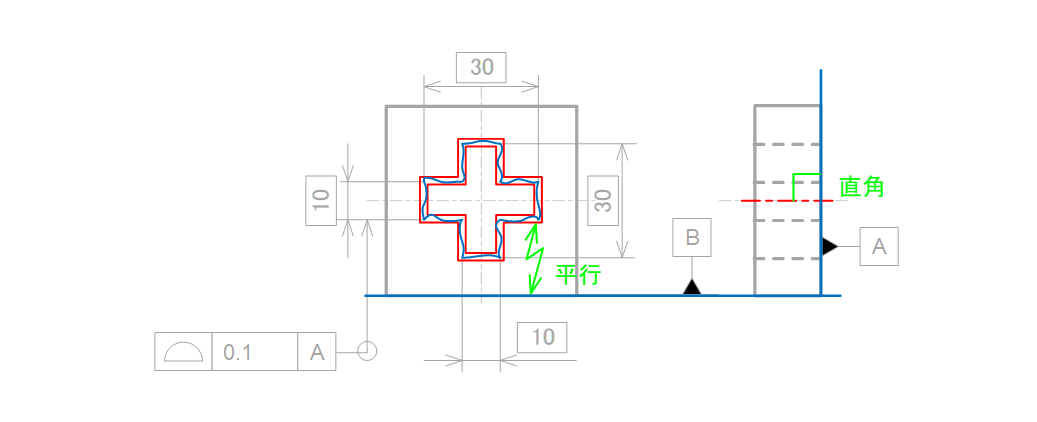

部品の下面を台座に接触させ、台座からの位置は上下左右に多少ずれてもいいが、正確な複合形状の彫刻線が台座に対して平行になって欲しい(図14-3)。

複合形状である彫刻線を台座に対して平行にしたいという設計意図

図面指示

台座に接する面をデータムとして指示します。彫刻線の輪郭を要求する全ての寸法を理論的に正確な寸法で指示し、全周記号を用いて線の輪郭度を指示します(図14-4)。

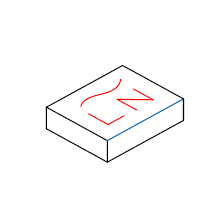

図14-4 線の輪郭度を複合形体である彫刻線に指示した例

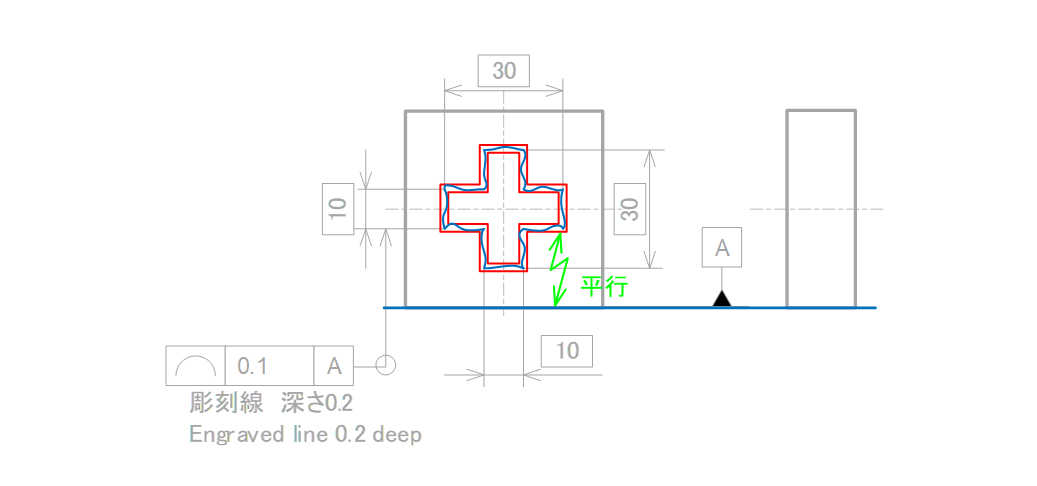

公差領域

検査対象となる面はデータム面と平行で、理論的に正確な寸法に対して±0.05mm(幅で0.1mm)離れた複合形状の領域で規制されます。つまり、データムの役割は複合形状との平行を暗黙的に示しています(図14-5)。

図14-5 線の輪郭度を彫刻線に指示した時の公差領域

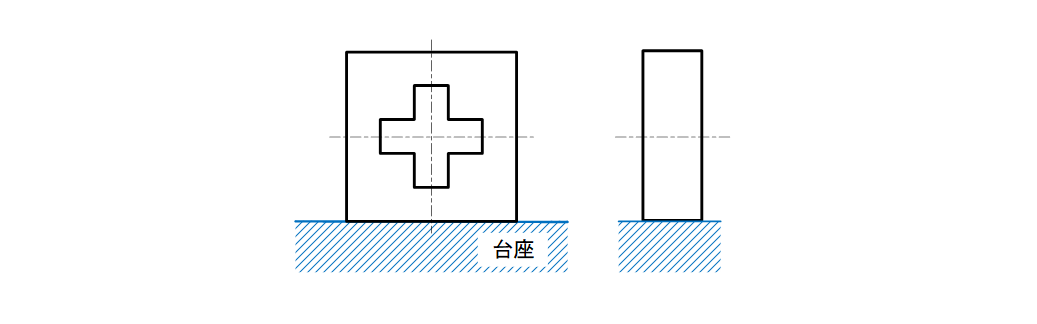

② 複合形状の穴に線の輪郭度を指示する場合

設計意図

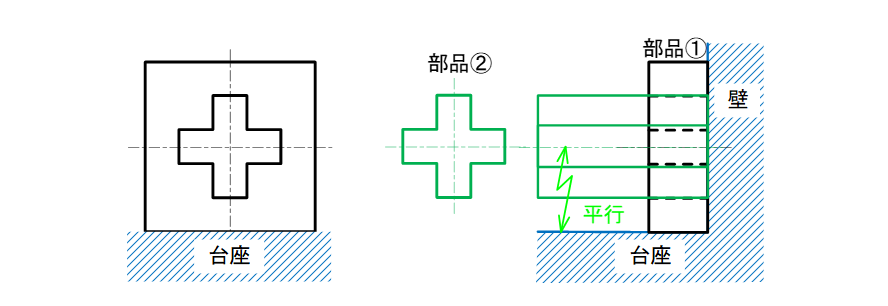

部品の下面と背面を台座と壁に接触させ、台座からの位置は上下左右に多少ずれてもいいけど、台座に対して平行、かつ壁に対して直角に複合形状の穴が欲しい(図14-6)。

図14-6 複合形体穴を台座に対して平行、壁に対して直角にしたいという設計意図

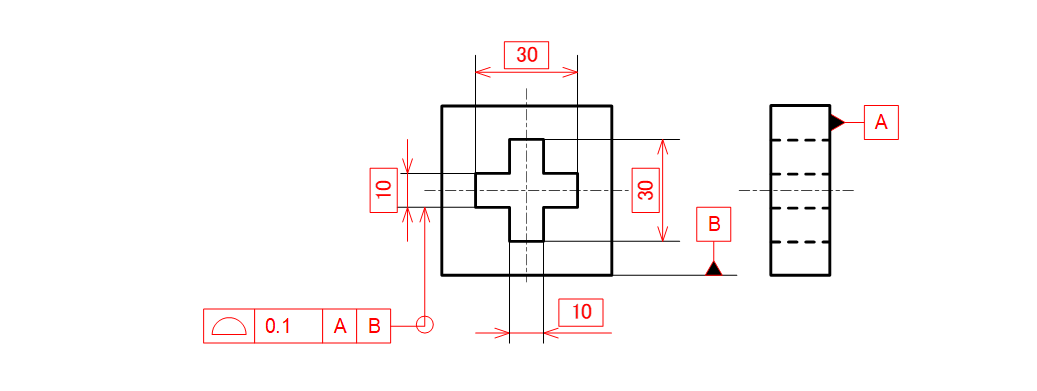

図面指示

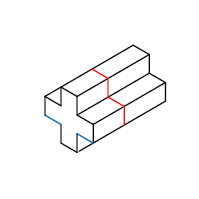

台座に接する面と壁に接する面をデータムとして指示します。データムの優先順は設計意図によって決まるためどちらを優先しても構いません。穴の輪郭を要求する全ての寸法に理論的に正確な寸法を指示し、全周記号を用いて面の輪郭度を指示します(図14-7)。

図14-7 面の輪郭度を複合形体である穴に指示した例

公差領域

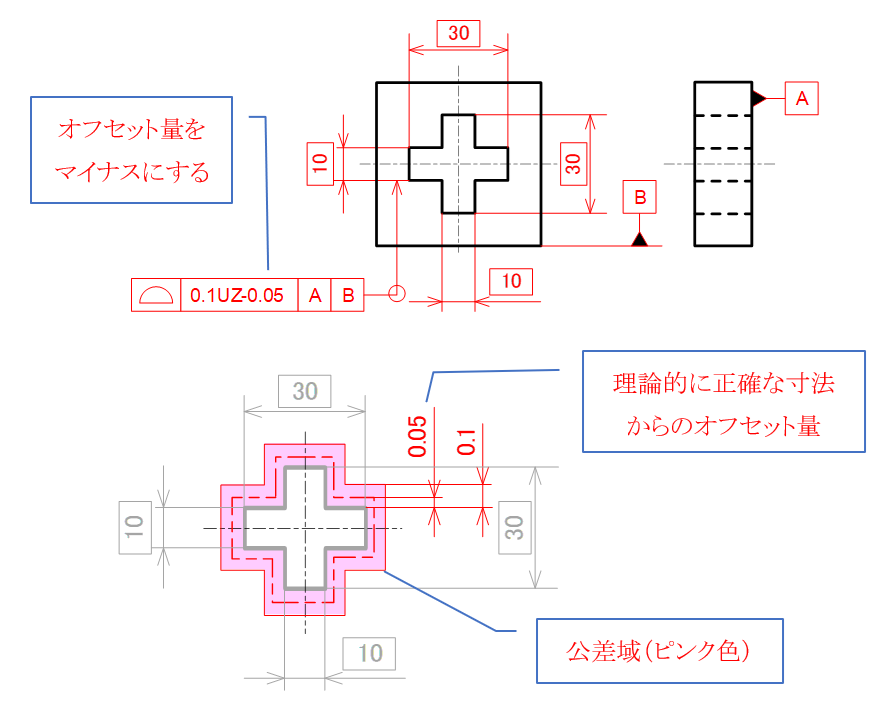

検査対象となる複合形状の面はデータムA面と直角かつデータムB面と平行で、理論的に正確な寸法に対して±0.05mm(幅で0.1mm)離れた複合形状の領域で規制されます。データムの役割は複合形状穴との平行と直角を暗黙的に示しています(図14-8)。

図14-8 面の輪郭度を彫刻線に指示した時の公差領域

ISOによるオプション記号:篏合(かんごう)に便利なオフセット記号

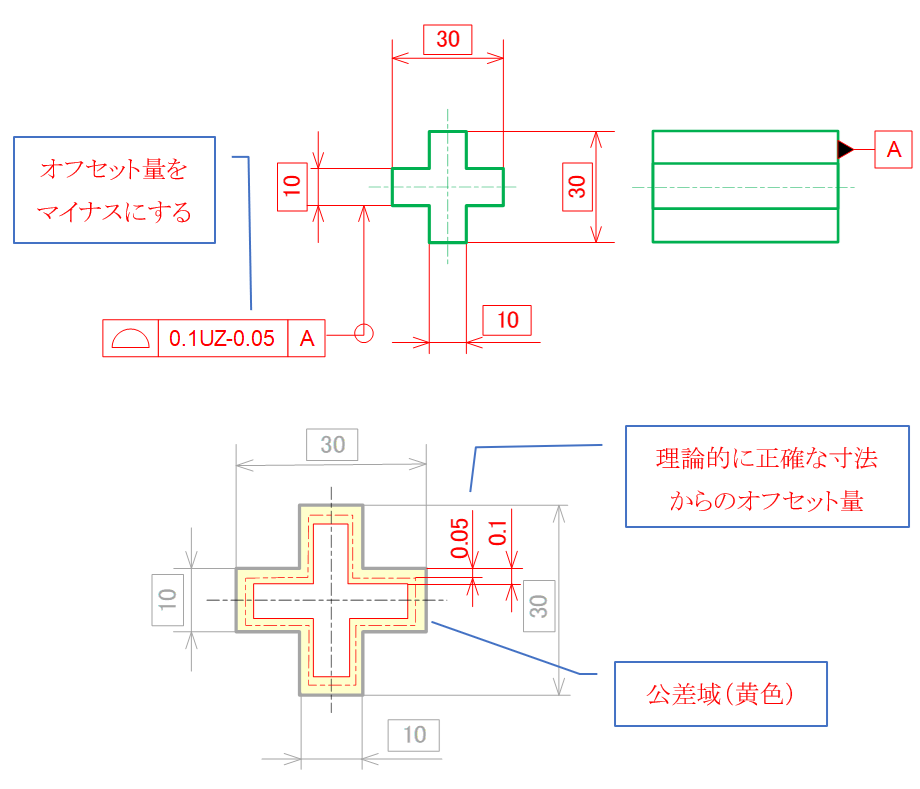

例えば、異形穴(部品①)と同じ形状をした異形軸(部品②)を台座に対して平行を保ちつつ、わずかなすき間をもって挿入したい場合、寸法公差は片振り公差を使って穴をプラス側に軸をマイナス側に設定します。輪郭度における公差領域は理論的に正確な寸法の中立面に対してプラスマイナス領域であることが原則となるため片振り公差にするためには理論的に正確な寸法を中央値に補正する必要があります。

ISOでは記号“UZ”を使用すると理論的に正確な寸法はそのままにして、公差領域の中立面をオフセットさせることができます。

設計意図:異形形状同士の篏合

設計意図:異形形状同士の篏合

部品①の公差領域を穴の外側(素材側)にオフセットしたいため、記号UZに続く数値を「-(マイナス)」とします。

図面指示例と公差領域1

図面指示例と公差領域1

部品②の公差領域は軸の内側(素材側)にオフセットしたいため、記号UZに続く数値を「-(マイナス)」とします。

図面指示例と公差領域2

図面指示例と公差領域2

2つの輪郭形状(外側形体/内側形体)を互いに嵌合したい場合、公差領域は素材側にばらつかせるため、記号UZに続く数値はどちらも「-(マイナス)」となります。

6. 面の輪郭度の検査方法

輪郭度測定機による測定

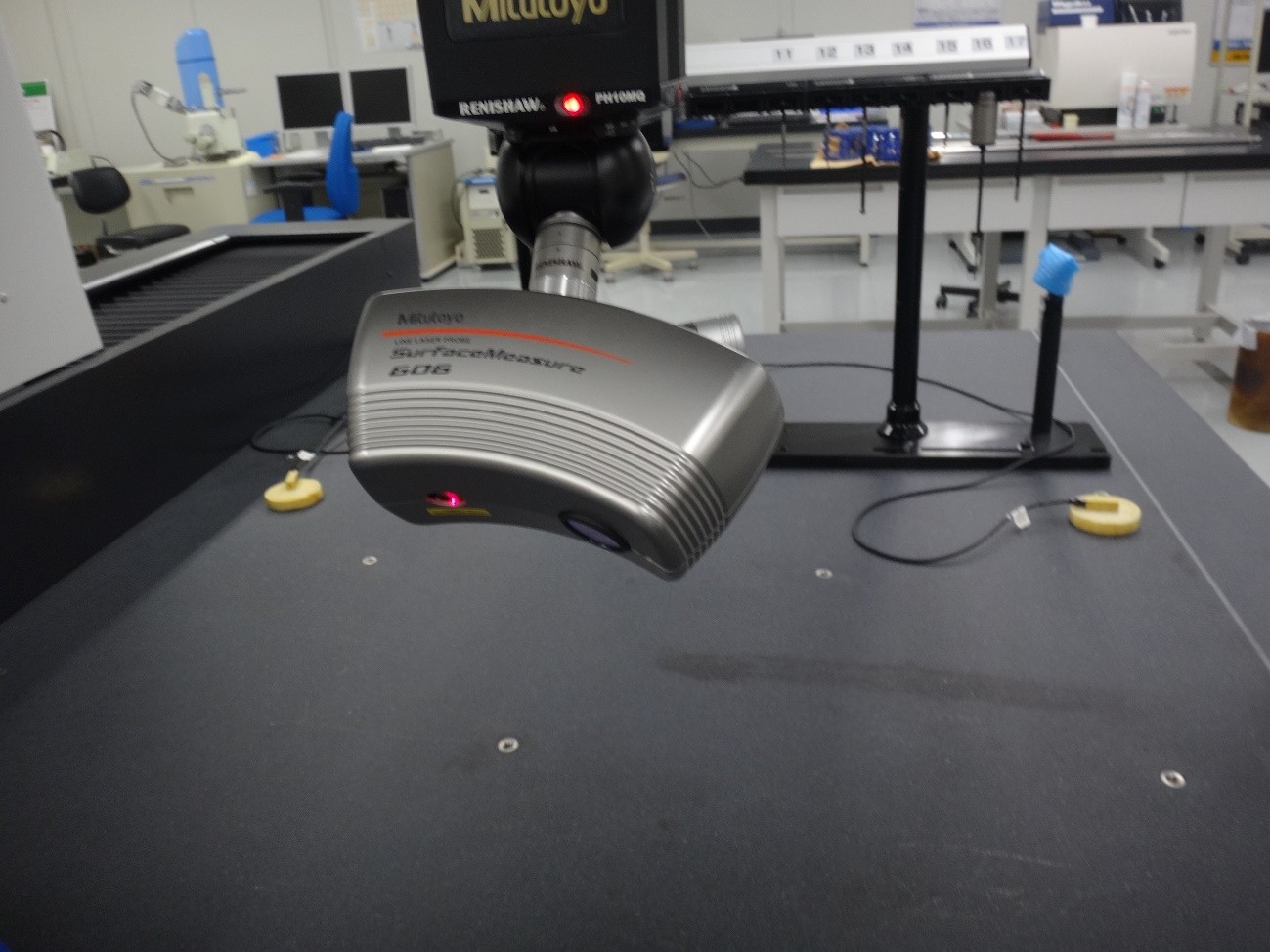

データムを参照する必要があるため、CNC3次元測定機を使うのが便利です。

線の輪郭度や面の輪郭度は形状によって接触式あるいは非接触測定となるラインレーザーを用いて計測することができます。(図14-9)。

図14-9 CNC3次元測定機(ラインレーザー)

まとめ

今回は、姿勢偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度を指示する際のルールについて解説しました。

形状偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度に対して、姿勢偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度は、形そのものに加えて姿勢(平行や直角、傾斜など)まで規制する場合に使用します。

姿勢偏差に属する線の輪郭度と面の輪郭度はCNC3次元測定機で測定することができ、データム面を定盤の上に置いて検査することが一般的です。

本稿をもって、幾何偏差の2番目のグループである「姿勢偏差」に属する5つの特性の解説を終了します。

次回は、幾何偏差の2番目のグループである位置偏差に移行します。位置偏差の最初は「同軸/同心度」について解説します。