板金部品に限らず、製品や装置を設計する際には、組み立てやすく、扱いやすい設計にしなければいけません。組み立てやメンテナンスがしにくい製品や装置は、現場で作業する人の負担になるからです。新人の頃に「現場を分かっていない」と指摘された設計者も少なくないでしょう。この記事では、組み立て装置を扱いやすくする設計について、組立性、調整性、再現性という3つの観点を取り上げ、実例を交えながら紹介します。

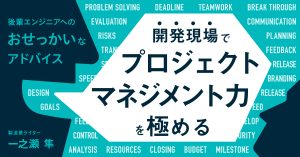

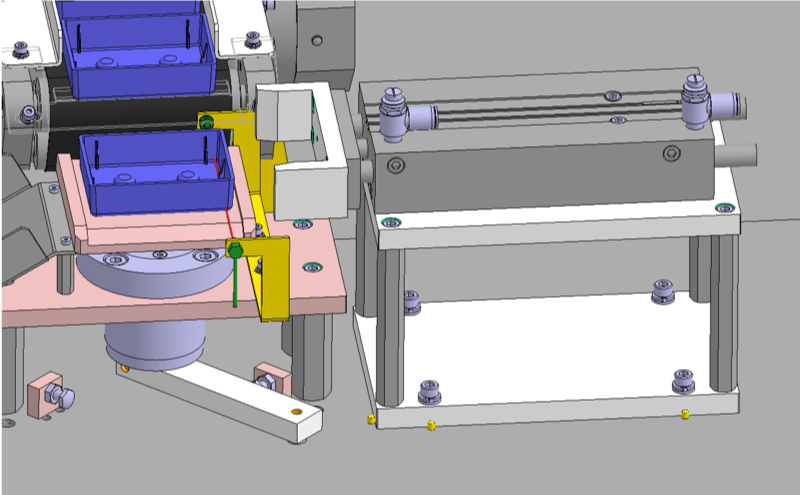

今回は、運ばれてきたワークを回転ステージで90度回転させ、回転後に台から排出して搬送していく装置を例にしましょう。この装置におけるさまざまなシチュエーションを想定しながら、板金部品設計の工夫の実例を紹介していきます。

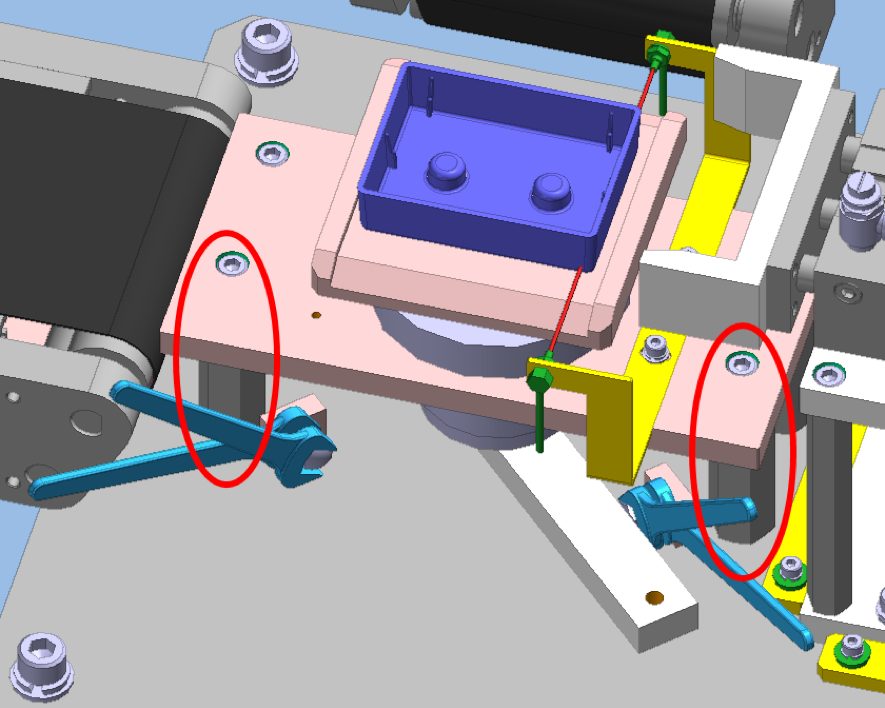

運ばれてきたワークを回転ステージで90度回転させ、回転後に台から排出して搬送していく装置

目次

組立性-工具のアクセスが可能な設計要素

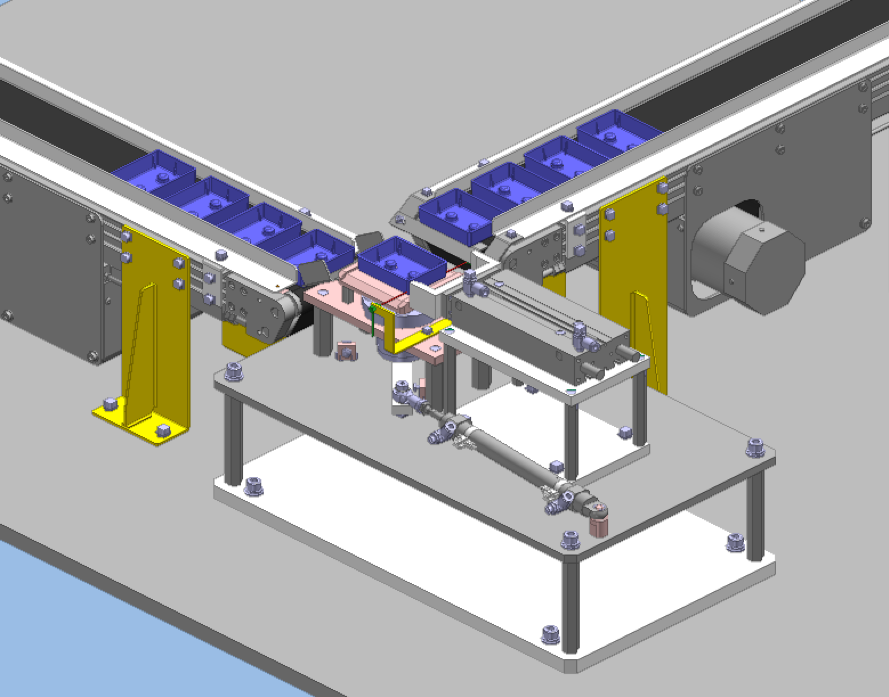

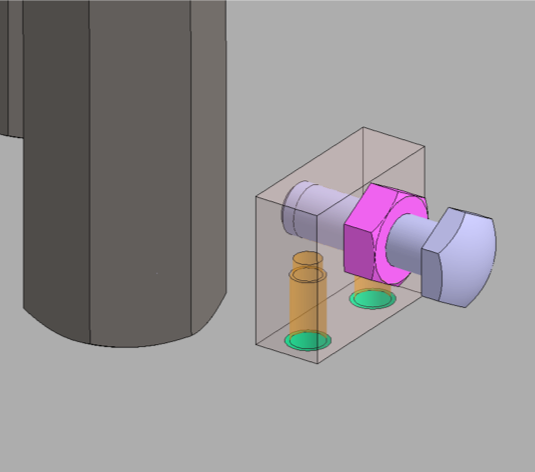

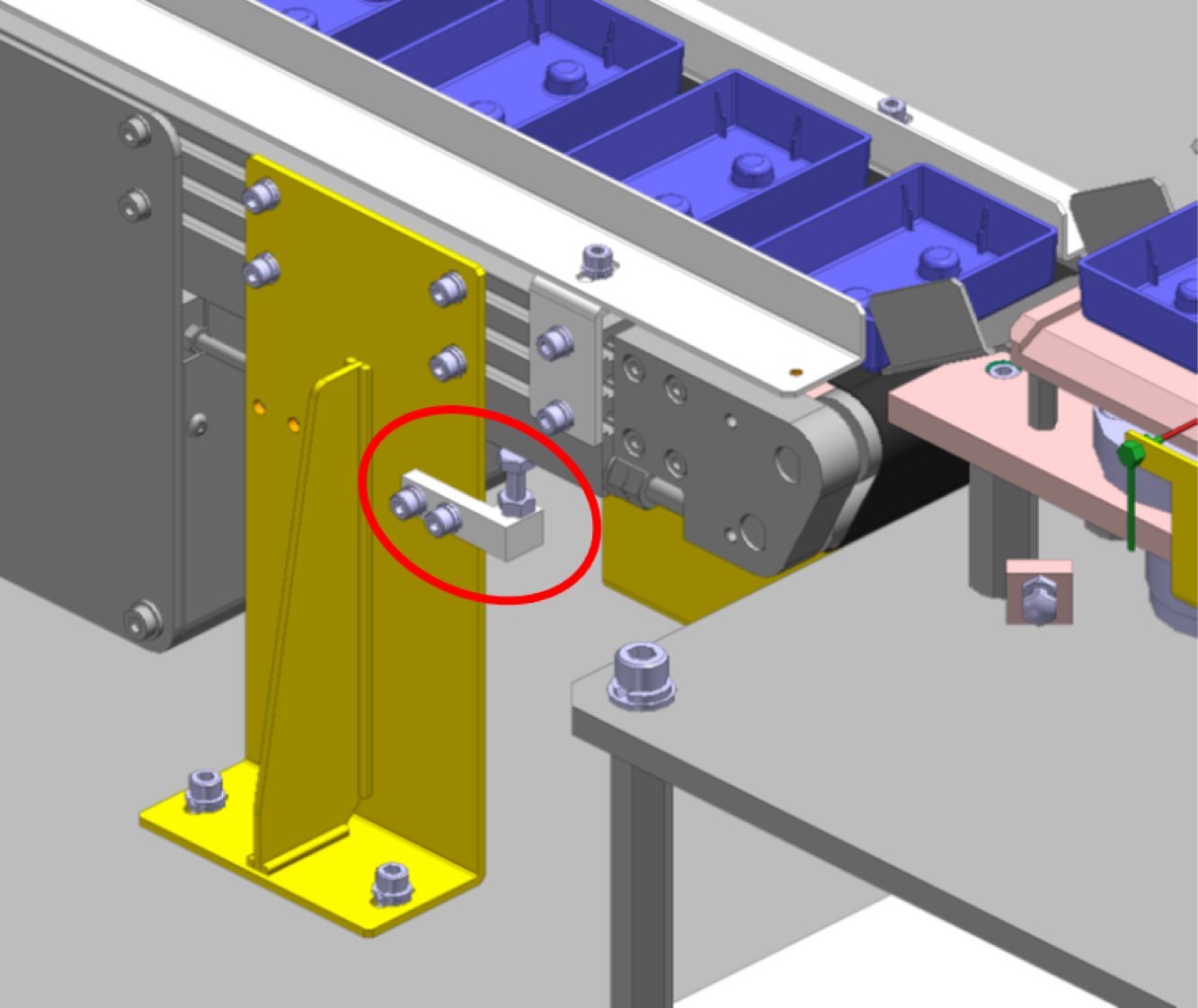

この装置では、右下のエアーシリンダが伸縮して回転ステージを回しています。エアーシリンダの伸縮量は下図の赤丸で囲んだボルトに突き当てることで決定しています。そのため、回転ステージの回転量を調整するためには、工具を使用してナットを固定しながらボルトを回し、ボルトの位置を調整しなければいけません。

回転ステージの回転量を調整するためには、工具を使用してナットを固定しながらボルトを回し、ボルトの位置を調整しなければならない

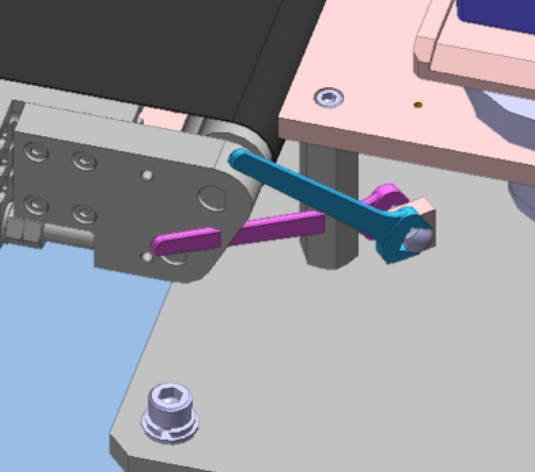

しかし初期の段階では、ナットを固定しながらボルトを回そうとすると、工具と装置が干渉してしまう状態にありました。これでは回転量の調整ができません。

ナットを固定しながらボルトを回そうとすると、工具と装置が干渉してしまう

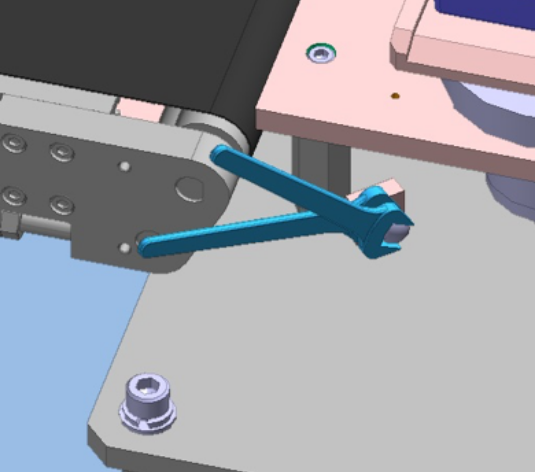

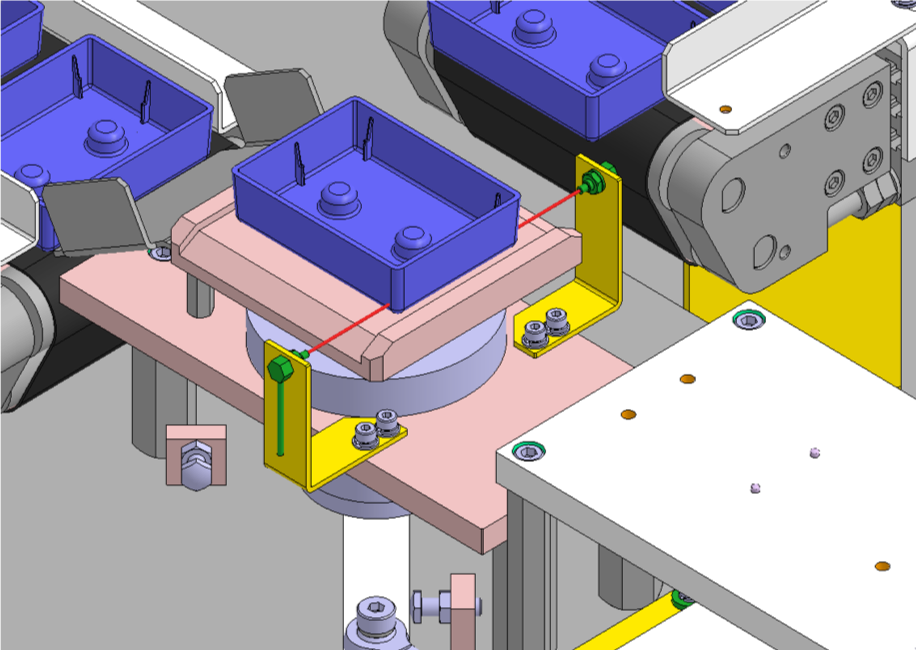

そこで、回転ステージの土台の支柱の位置を変更しました。

回転ステージの土台の支柱の位置を変更

| Before | After |

|---|---|

|

|

また同時にナットの位置も、固定ブロックの裏側では突き当て面側に移動させました。

これにより工具と部品の干渉がなくなり、かつナットが突き当ての衝撃を受けられるようになり、耐久性も向上しました。

| Before | After |

|---|---|

|

|

調整性-組み立て時に細かい調整がしやすい設計要素1

組み立てにおける調整性を高める設計事例には、コストダウンでも触れたセンサーブラケットを板金部品の例として取り上げます。

これは、回転ステージ上のワークの有無を判別するために、透過センサを設置することにし、センサを固定するためのブラケットを板金で設計する例でした。途中段階では、回転ステージの左右にそれぞれブラケットを取り付ける設計を挙げました。

この設計においては、ブラケットを固定するボルトは上から下に挿すため、ボルト締めそのものは行いやすくなっています。しかし左右のブラケットが別パーツになっているため、センサの位置を調整したい場合には、左右のブラケットをそれぞれ調整しなければいけません。

左右のブラケットが別パーツになっているため、センサの位置を調整したい場合には、左右のブラケットをそれぞれ調整しなければならない

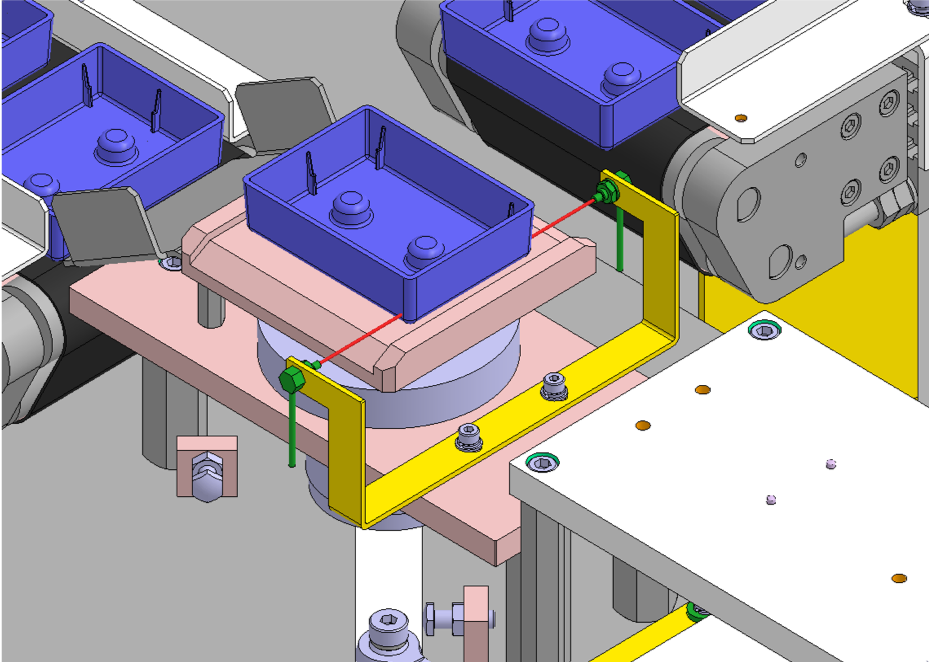

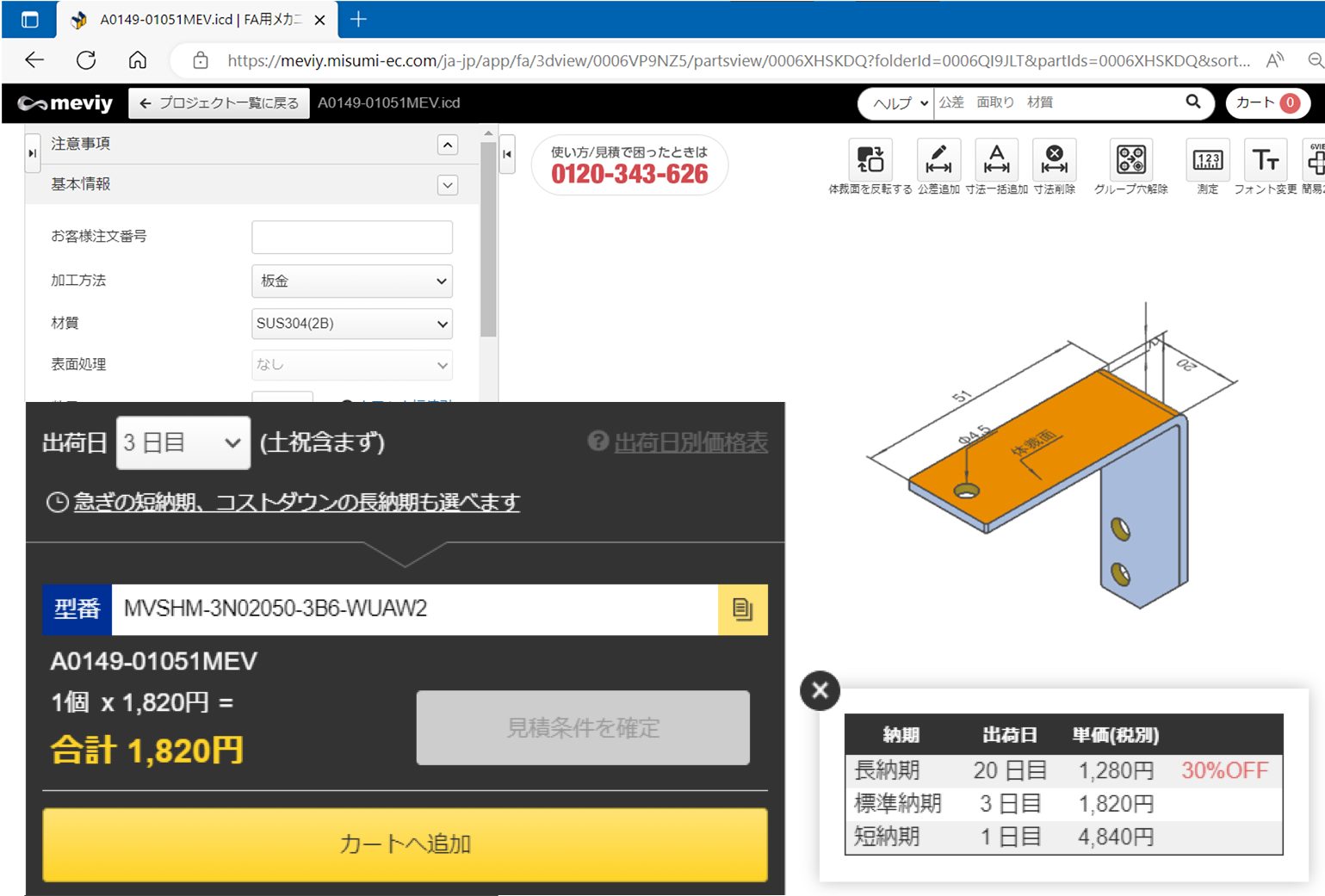

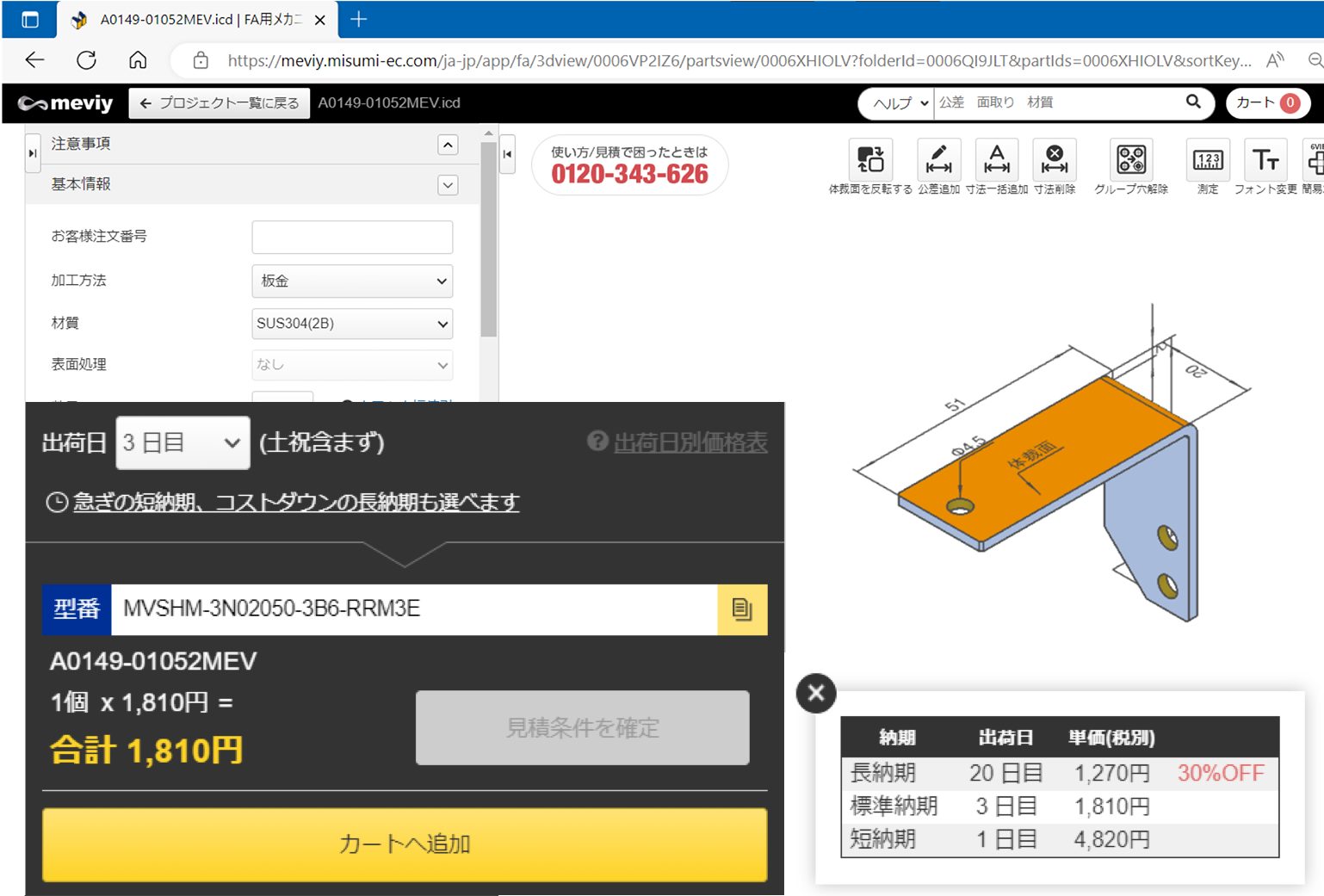

改善のため、2つあったブラケットを一体化させ、1つにする設計を行いました。またこのとき、ブラケット固定用のボルトを通す穴は長穴にしておきます。

これにより、ブラケットを固定しているボルトを少し緩めるだけで、センサの位置が調整できるようになりました。

改善のため、2つあったブラケットを一体化させ、1つにする設計を行う。またこのとき、ブラケット固定用のボルトを通す穴は長穴にしておく

左右で分かれていたブラケットを1つにすることで、センサの位置調整の際に動かさなければならないパーツを減らした部分ことが、この設計におけるポイントです。

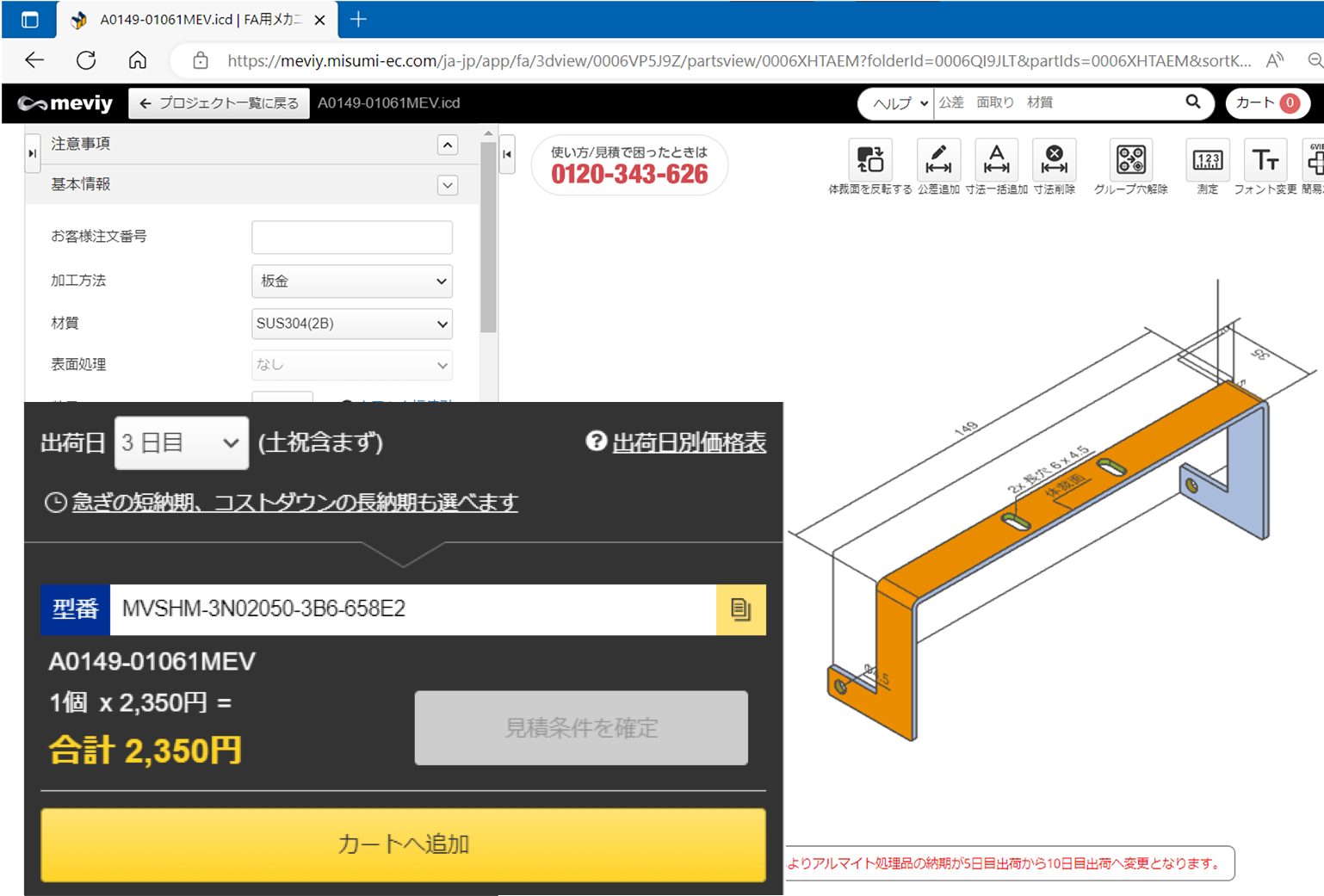

またこの設計では、コストも3,630円から2,350円と安くなり、コストも機能も満たす、より洗練された設計になっています。

| Before | After |

|---|---|

| 合計3,630円 | 合計2,350円 |

|

この3Dデータをダウンロードする この3Dデータをダウンロードする |

|

調整性-組み立て時に細かい調整がしやすい設計要素2

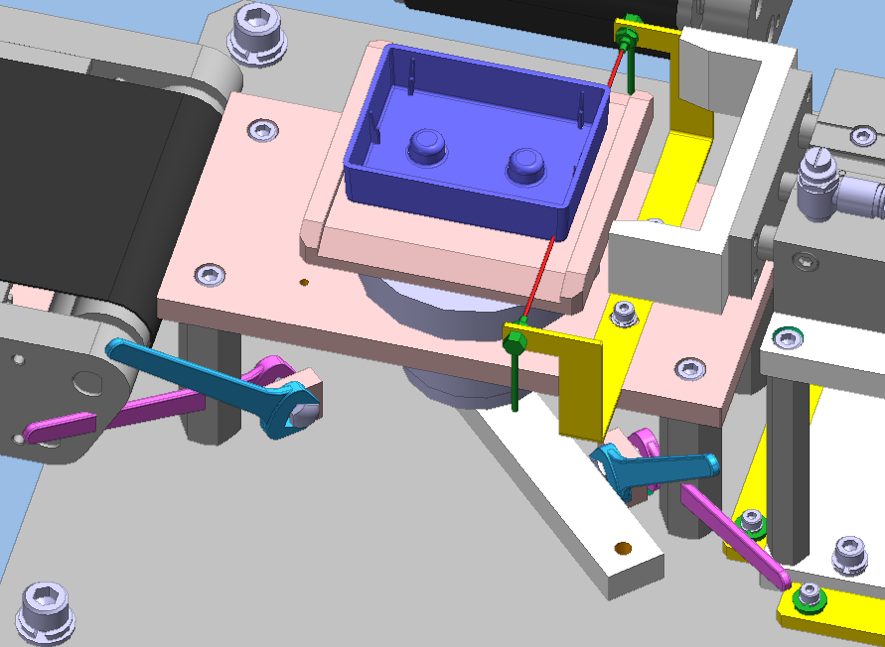

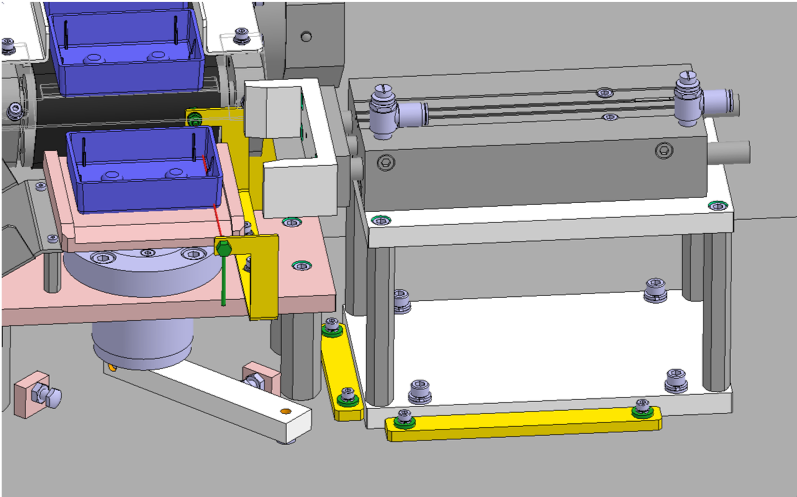

調整性を高める設計のもう一つの例は、ベルトコンベアの位置調整についてです。

このような装置の場合、コンベアと回転ステージとの距離は細かな調整が必要になります。しかしコンベアの位置を調整するため、コンベアを支える足とコンベアを締結するボルトを緩めると、コンベアの高さも変わってしまうという問題が発生します。

そこで活用されるのが、下図の赤丸で囲んだ補助パーツです。

ベルトコンベアの位置調整

この補助パーツの設計におけるポイントは、コンベアを支えている垂直方向に取付けた六角ボルトの頭という点です。これにより、ボルトを回せばコンベアの高さが容易に調整できます。さらにボルトの頭に支えられているため、コンベアと回転ステージとの距離の調整も行いやすくなります。

再現性-メンテナンス後に元の状態に戻せる設計要素

今回の装置では、ワークの押し出し機構が回転ステージの土台上部にあるため、回転ステージのメンテナンスの際には、押し出し機構を分解するなどして、回転ステージを露出させなければいけません。

例えば、露出させるには押し出し機構の駆動部を取り外して分解していく方法もありますが、メンテナンス終了後の復旧を行いやすくするため、押し出し機構が乗っている台座ごと取り外す方法もあります。

このような場合には、押し出し機構の台座と回転ステージの位置関係に対し、再現性をもたせる、つまり元の位置を部品に記憶させる設計が必要になります。

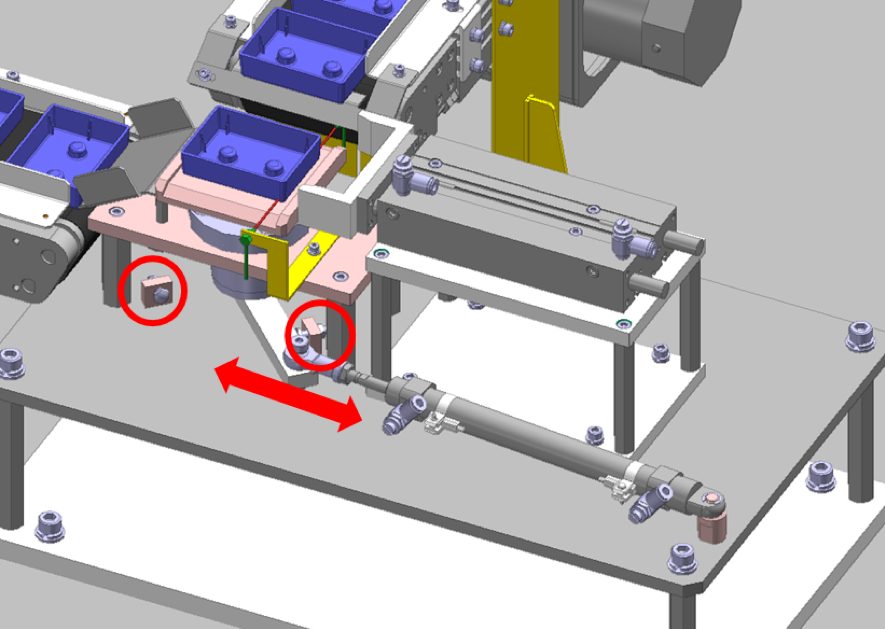

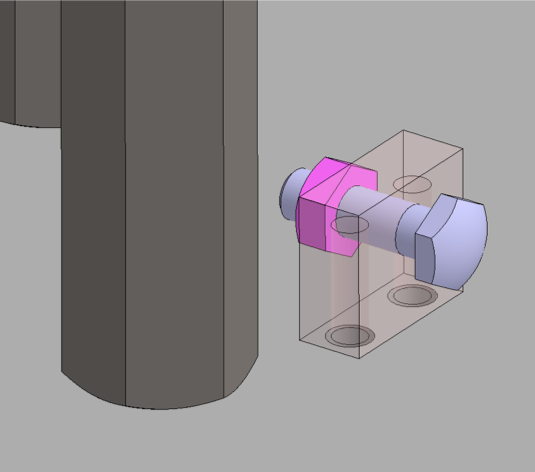

そこで、回転ステージと押し出し機構の位置の調整が終わった後、下の図のように押し出し機構の土台に沿わせるように、位置決め用のパーツを取り付ける方法を採用しました。

回転ステージと押し出し機構の位置の調整が終わった後、押し出し機構の土台に沿わせるように、位置決め用のパーツを取り付ける方法を採用

このときのポイントは、位置決め用のパーツを土台に固定するためのキリ穴をボルトの径に対して比較的余裕をもった設計にしておくことです。これにより、ボルトを少し緩めた状態で、位置決めパーツを押し出し機構の土台にピッタリと隙間なく沿わせて取付けられるようになります。メンテナンスで押し出し機構を土台ごと取り外した後は、この位置決めのパーツに合わせて土台を固定すれば、回転ステージと押し出し機構の位置関係に再現性をもたせられるようになります。

回転ステージと押し出し機構の位置関係を現場で細かく調整する必要がない場合には、下図のように3本のノックピンで押し出し機構の土台の位置を指定する方法もあります。

3本のノックピンで押し出し機構の土台の位置を指定する方法もある

まとめ

現場で組み立てやメンテナンスが行いやすい板金部品の設計について、組立性、調整性、再現性という3つの観点から解説してきました。「現場にやさしい設計」というと漠然としてしまいますが、この3つの要素が満たされているかをチェックしてみると、抑えるべきポイントも分かりやすくなります。組み立てや、調整、再現の際にどのような作業が行われるかを想像しながら設計することが重要になります。

関連記事

曲げ近くの穴位置を保ち、穴の変形を防ぐ板金部品の設計ポイント

板金部品のモデリングや設計の際に気をつけるべき6つのポイント。実例を交えた解説