窒化処理は部品性能と寿命を向上させる表面処理技術です。一方で、名前は知っているものの、「どのような効果があるかわからない」といった悩みを持つ設計・開発担当者の方もいるでしょう。

本記事は、窒化処理の原理・種類・材料・設計上の注意点をまとめ、実務への活用方法を示します。

目次

窒化処理とは

窒化処理とは、鋼の表面に窒素を浸透させて、硬質で耐摩耗性に優れた窒化物層を形成する熱処理の一種です。部品の表面を硬くして、摩耗や傷つきを防ぎ、疲労強度や耐食性を向上できます。

窒化処理の特徴は、約500℃という比較的低い温度で行われる点です。焼入れなどのほかの熱処理が800℃以上の高温で行われるのと比べ、低温で処理するため、鋼の内部組織の変化が少なく、寸法変化や変形がほとんど生じません。

また、有害薬剤を使わないため比較的安全ですが、塩浴窒化ではシアン化合物を扱うため追加の安全対策が必要です。

窒化処理の種類と特徴

処理法は目的・材質に応じて使い分けます。ここでは以下の3つの分類で窒化処理の種類と特徴をまとめます。

窒化処理

窒化処理は、鋼の表面に窒素(N)を単独で拡散浸透させ、極めて硬い窒化物層を形成する表面硬化法です。

ガス窒化

ガス窒化は約500 ℃でアンモニアを分解し、発生した活性窒素を鋼表面に拡散させて窒化層を形成する方法です。

ガス窒化のメリットは、最表面の「白層」と呼ばれる窒化鉄化合物の厚さや、その下の「拡散層」の深さをコントロールしやすい点にあります。また、処理炉内がガスで満たされるため、サイズの大きな部品(大径ワーク)や、一度に多くの部品を処理する場合でも、均一な窒化層を形成可能です。

プラズマ窒化

プラズマ窒化は、真空に近い状態の炉内で窒素ガスをプラズマ化し、イオンを直接鋼材の表面に衝突させて窒素を浸透させる低温熱処理プロセスです。処理対象物を陰極(-)、炉壁を陽極(+)として高電圧をかけて、グロー放電という現象を発生させて処理します。

プラズマ窒化のメリットは、ガス窒化よりもさらに低い温度(400〜500℃程度)で処理が可能である点です。熱による寸法変化や変形が小さいため、加工後の仕上げ工程を最小限に抑えられます。また、イオンが物理的に衝突するため、複雑な形状の部品の隅々まで均一で密着性の高い硬化層を形成できます。

軟窒化処理

軟窒化処理は、窒素(N)だけでなく炭素(C)も同時に鋼の表面に拡散浸透させる熱化学処理です。

ガス軟窒化

ガス軟窒化は、アンモニアガスに加えて、CO(一酸化炭素)やCO2(二酸化炭素)などの炭素源となるガスを混合した雰囲気中で行う軟窒化処理です。処理温度は一般的に570℃前後で、比較的短時間で表面に薄い拡散層を形成できます。

ガス軟窒化の特徴は、歪みが非常に少なく、寸法精度を維持しやすい点です。精密な寸法が要求される部品や、複雑な形状を持つ部品にも安心して適用できます。また、塩浴軟窒化に比べて環境負荷が少なく、廃液処理の問題がない点もメリットです。

塩浴軟窒化

塩浴軟窒化は、シアン化塩を主成分とする溶融塩浴槽(ソルトバス)に部品を浸漬し、窒素と炭素を同時に拡散させる表面硬化法です。処理温度は580℃程度で、ガス法に比べて短時間(1〜3時間程度)で均一な硬化層を得られます。

短時間で処理が完了するため、生産性の高さが強みです。また、液体中で処理を行うため、品物の大小や形状に関わらず、均一に加熱され、ムラのない硬化層を形成できます。

浸硫窒化処理

浸硫窒化処理は、窒化や軟窒化のプロセスに、硫黄(S)の拡散浸透を加えた表面改質技術です。

ガス浸硫窒化

ガス浸硫窒化は、アンモニアガスと炭素源ガスに加えて、硫化水素(H2S)などの硫黄を含むガスを併用し、鋼の表面に窒化物層と硫化物層を同時に形成する処理です。硫化物が固体潤滑剤として機能するため、とくに摩擦を低減したい場合に用いられます。

最大のメリットは、摩擦係数が低く、かじり防止効果が高い点にあります。また、ガスを使用するため、複雑な形状の部品にも均一に処理を施せます。

塩浴浸硫窒化

塩浴浸硫窒化は、窒素と炭素を含むシアン化塩ベースの塩浴に、硫化物を添加した浴槽で部品を処理する方法です。窒素・炭素・硫黄の3つの元素を同時に、短時間で鋼の表面に拡散させます。

摩擦係数を大幅に低減できる点が強みです。形成される硫化物層が高い潤滑性を持つため、とくに工具や金型の寿命延長に効果を発揮します。これにより、メンテナンス間隔が長くなり、生産性の向上につながります。

主な材料と用途事例

ここでは窒化処理が用いられる主な材料と、用途事例をまとめます。

鉄

窒化処理は、SS400、S45C、S50C、SCM440などの鉄鋼材料に適用可能です。以下に各材料と用途事例をまとめます。

| 鋼材種 | 主な用途例 |

| SS400 | 治具、軽負荷の機械部品、ベースプレートなど |

| S45C、S50C | シャフト、歯車、ピン、スプロケットなど |

| SCM440 | 高負荷の歯車、クランクシャフト、コネクティングロッドなど |

プリハードン鋼

プリハードン鋼は、あらかじめ熱処理によって硬度が高められた状態で供給される特殊な鋼材で、主に金型材料として使用されます。主な材料と用途事例は以下のとおりです。

| 鋼材種 | 主な用途例 |

| NAK55 | 精密プラスチック金型、ゴム金型など |

| SKD11 | プレス金型(抜き型、曲げ型)、射出成形金型の摩耗しやすい部分 |

設計上の注意点

窒化処理は部品の性能を向上させる手段です。効果を最大限に引き出すには、以下の点に注意しましょう。

寸法変化と歪み

窒化処理は低温で行われるため、焼入れなどの高温処理に比べると熱による歪みや寸法変化が小さくなります。高い寸法精度が維持しやすく、加工後の仕上げ工程を削減できます。

ただし、寸法変化が全くないわけではありません。鋼の表面に窒素が入り込み、数ミクロンから十数ミクロン程度の窒化物層が形成されるため、部品の寸法はわずかに増加します。ミクロン単位の精度が求められる精密部品においては、とくに注意が必要です。

摩耗への対策

窒化処理を施す目的のひとつは、部品の摩耗対策です。窒化によって形成される表面の硬質な窒化物層は、部品の耐摩耗性を劇的に向上させます。表面の平滑性も向上するため、摩擦係数が低下し、摺動性が向上します。

現在使用している部品で摩耗の問題が発生している場合、設計段階から表面硬化処理の候補として窒化処理を検討すると良いでしょう。

コストと処理時間

窒化処理は数時間〜数十時間を要し、真空/ガス炉など高価な設備も必要なため、処理コストも他の表面処理に比べて高くなる傾向があります。

ただし、処理後の仕上げ加工(研削など)が不要になる、または簡略化できるケースもあるため、部品製造全体のトータルコストとリードタイムを考慮した総合的な判断が必要です。

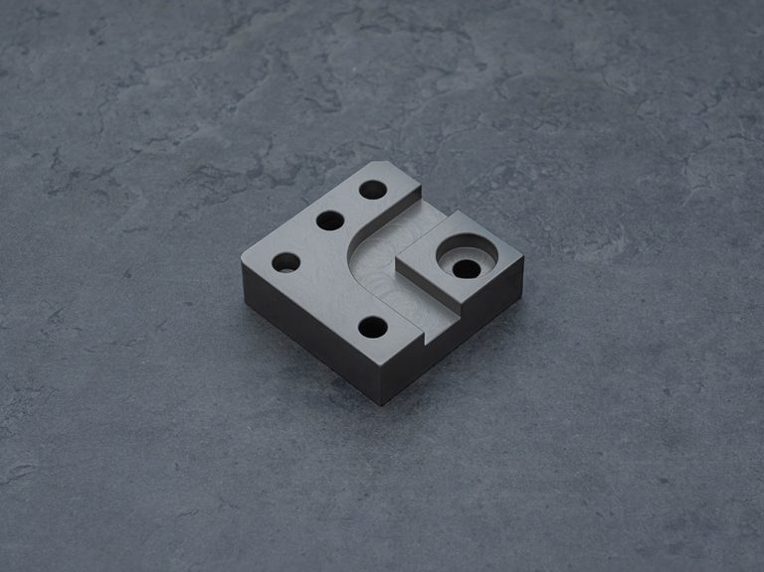

メビーでの部品加工事例

ミスミの「meviy(メビー)」では、窒化処理に対応しており、設計者が3Dデータをアップロードするだけで、即座に見積もりから発注までを完結できます。

| 対応材質 (切削角物) | SS400・SS400(焼鈍材)・SS400-D

S45C(相当)・S45C-D S50C(相当)・S50C(相当)(調質材) SCM440・NAK55(相当)・SKD11 |

切削角物の材質・表面処理はこちら

切削角物の材質ごとの出荷日はこちら

窒化処理の注意点

メビーで窒化処理を依頼する際は、次の点にご留意ください。対応可能な方式は「ガス窒化」と「塩浴軟窒化」の二種類ですが、ユーザー側で処理法を選択することはできません。特定の方式(例:ガス窒化のみ)をご希望の場合は、担当者による個別見積もりをご依頼ください。

また、窒化処理後の硬度は品質保証の対象外です。材料ごとの参考硬度は、以下の一覧をご確認ください。

| 材質 | 窒化処理後の参考硬度 |

| SS400 | HV400~500(HRC38~44相当) |

| S45C(相当)・S50C(相当) | HV350~600(HRC33~49相当) |

| S50C(相当)(調質材) | HV350~600(HRC33~49相当) |

| SCM440 | HV500~800(HRC44~56相当) |

| SKD11 | HV900~1300(HRC59~66相当) |

まとめ

本記事では、部品の性能と寿命を向上させる表面処理技術である窒化処理について、その原理から種類、注意点までを解説しました。

窒化処理は、約500℃という比較的低温で鋼の表面に窒素を浸透させ、硬質な窒化物層を形成する技術です。これにより、焼入れなどの高温処理に比べて寸法変化や歪みが極めて少なく、精密部品にも適用しやすいという大きなメリットがあります。

処理方法には、窒素のみを浸透させる「ガス窒化」や「プラズマ窒化」、炭素も同時に加える「軟窒化処理」、さらに硫黄を添加して潤滑性を高める「浸硫窒化処理」など、目的や材料に応じた多様な選択肢があります。耐摩耗性や疲労強度を飛躍的に向上させる一方、処理時間が長くコストが高い傾向があるため、トータルコストでの判断が重要です。

SS400やSCM440といった一般鋼材から金型用のプリハードン鋼まで幅広く適用でき、歯車やシャフト、金型部品の長寿命化に大きく貢献します。本記事を参考に、設計段階から窒化処理を適切に活用し、製品の付加価値向上にお役立てください。

関連記事

いろいろある表面処理の種類と方法

無電解ニッケルメッキの特性と用途、処理工程など

ウレタンとは?特徴や用途、類似素材との違いを解説

脱脂洗浄とは?種類・素材・注意点を解説

メッキの目的や種類、加工工程についてご紹介

クロムメッキとは?高硬度・鏡面の魅力と設計上のポイント

ユニクロメッキとは?特長・クロムメッキとの違い・塗装/溶接の注意点を解説

金属硬度の基礎知識|硬度表と硬度を高める加工法を解説